肿瘤领域研究方向之肿瘤转移

百奥智汇

肿瘤转移作为肿瘤致死性的核心驱动因素,是恶性肿瘤最具特征性的生物学行为之一,其分子机制与临床意义极为复杂。这一过程呈现多步骤、动态级联的特征:起始于原发灶肿瘤细胞的侵袭脱离,随后通过侵入循环系统形成循环肿瘤细胞(CTCs),继而在远处器官完成定植、适应新微环境并最终形成转移灶。在此过程中,肿瘤细胞需连续突破多重生理与免疫屏障,包括跨血管壁穿透、逃避机体免疫监视及适应异质性的远端微环境等。

转移潜能细胞通常具备更高的表型可塑性与环境适应能力,甚至可进入休眠状态以规避免疫攻击和治疗压力,部分病例中可在数年后续发激活,导致迟发性转移的发生。此外,肿瘤转移的复杂性还体现在与肿瘤微环境的动态互作中——微环境内的基质细胞、免疫细胞及信号分子构成的网络,既可促进转移进程,亦可通过特定机制抑制转移发生。

因此,深入解析肿瘤转移的分子机制与调控网络,对于开发靶向转移关键环节的阻断策略、改善晚期肿瘤患者预后具有不可替代的理论与临床价值。接下来,我们将通过具体案例,阐述如何利用单细胞与空间组学技术解析肿瘤转移相关的生物学问题。

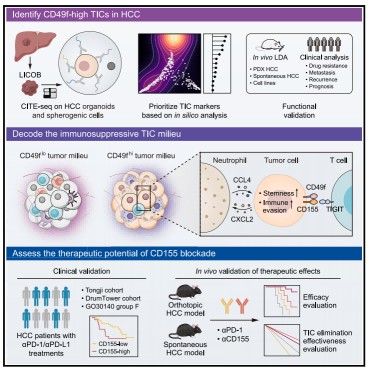

案例一:单细胞多组学揭示 IFN-γ协调软脑膜抗肿瘤的免疫新机制

发表期刊:Nature

影响因子:48.5

发表时间:2025 年 5 月

研究疾病:软脑膜转移(Leptomeningeal Metastasis,LM)

样本类型:脑脊液、软脑膜细胞

样本数量:单细胞测序分析包含 8 例人类样本及 24 例小鼠样本

样本分组:伴软脑膜转移(LM)患者 vs 无软脑膜转移患者

应用技术:单细胞 RNA 测序(scRNA-seq)、单细胞蛋白组学(CITE-seq)、bulkRNA 测序、靶向蛋白质组学等多模态技术。

研究背景

软脑膜转移(LM)是实体瘤进展过程中的一种致命并发症,其特征为肿瘤细胞扩散至脑脊液及软脑膜间隙。尽管 LM 患者常伴随显著的炎症反应及丰富的免疫细胞浸润,但肿瘤细胞仍能在这种炎症微环境中持续增殖,提示免疫细胞可能表现出功能异常。既往研究发现,LM 中的巨噬细胞存在非典型转录和功能变化,且软脑膜内的炎症细胞因子水平与外周血存在显著差异,暗示该部位存在独特的免疫调节机制。然而,由于缺乏合适的免疫活性小鼠模型和全面的细胞及体液信号分析方法,对 LM 中免疫细胞与癌细胞相互作用的研究尚未完善。本研究通过多模态分析临床样本及构建新型小鼠模型,系统探究软脑膜免疫反应对肿瘤生长的调控作用,旨在揭示 LM 中免疫细胞功能失调的分子机制,并为开发潜在免疫治疗策略提供依据。

研究路线

研究结论

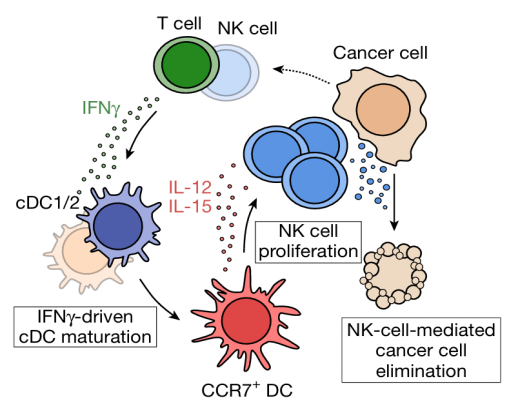

图 1. 细胞间相互作用示意图

本研究通过多组学技术分析了 LM 患者的临床样本,并建立了免疫活性小鼠模型,发现干扰素-γ(IFN-γ)及其下游信号通路在 LM 中发挥关键作用:LM 患者脑脊液(CSF)中存在大量炎症细胞浸润,且 IFN-γ及其下游通路显著上调;临床相关性分析显示,高 IFN-γ水平与患者生存期延长显著相关;功能实验证实,IFN-γ通过激活特定免疫细胞通路抑制肿瘤生长,而非直接作用于肿瘤细胞本身。

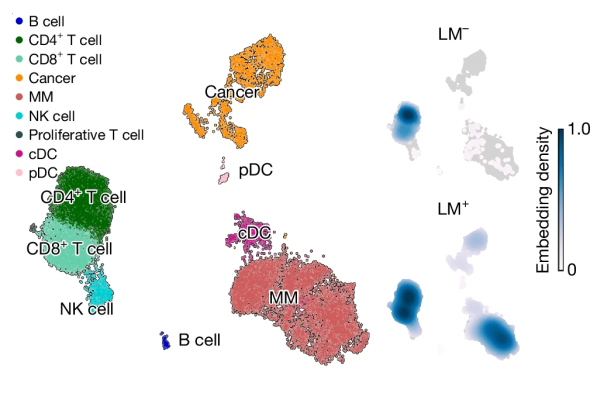

图 2. 单细胞测序解析有/无 LM 患者的脑脊液细胞组成和细胞密度图

单细胞测序进一步揭示,软脑膜中的 T 细胞是 IFN-γ的主要来源,其通过 IFN-γ信号促进传统树突状细胞(cDC2)成熟为迁移性 CCR7+树突状细胞(DCs)。这些 DCs 可独立于抗原呈递过程,通过分泌细胞因子 IL-12 和 IL-15 激活自然杀伤细胞(NK 细胞),进而发挥抗肿瘤效应。

动物实验显示,敲除 IFN-γ或其受体的小鼠无法有效控制 LM 生长,而通过腺相关病毒(AAV)系统在软脑膜中过表达 Ifng,可独立于适应性免疫系统抑制肿瘤生长;NK 细胞耗竭实验证实,IFN-γ的抗肿瘤效应依赖于 NK 细胞的功能完整性。

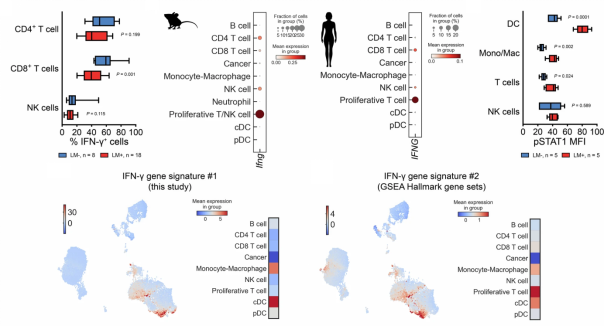

图 3. 单细胞测序解析软脑膜中 IFN-γ的产生和响应

研究发现,软脑膜中 IFN-γ信号通路具有独特的空间特异性,与外周免疫系统存在显著差异。通过单细胞转录组与蛋白质组整合分析,揭示了软脑膜中特有的免疫细胞互作网络,并提出了针对 LM 的潜在免疫治疗策略。

研究意义

本研究系统阐明了软脑膜微环境中免疫细胞与肿瘤细胞的复杂互作机制,揭示了 IFN-γ在中枢神经系统(CNS)中独特的免疫调节功能,为理解 LM 的免疫逃逸机制提供了全新视角。此外,研究结果为开发 LM 新型免疫治疗策略奠定了理论基础,尤其是基于树突状细胞(DCs)和 NK 细胞的靶向疗法,有望为改善 LM 患者预后提供新的干预方向。

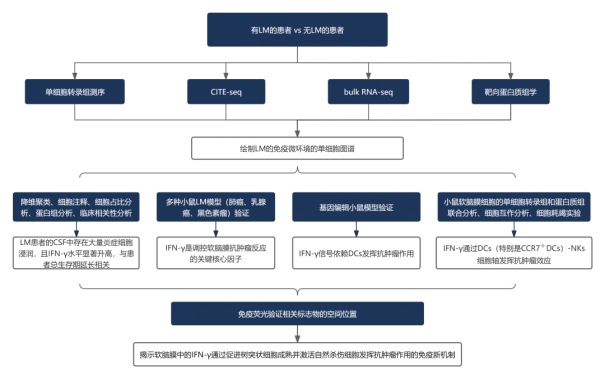

案例二:单细胞技术解析泛癌脑转移关键特征

发表期刊:Cancer Cell

影响因子:44.5

发表时间:2025 年 4 月

研究疾病:泛癌

样本类型:癌组织

样本数量:108 例 BrM、111 例 PT

样本分组:BrM、PT

应用技术:10X Genomics 3』单细胞转录组、Proximity ligation assay (PLA)、mIF

研究背景

脑转移(Brain metastases, BrM)是癌症晚期进展的重要标志事件,也是造成患者死亡的主要原因之一。约 20%-40% 的癌症患者会发生脑转移,其中肺癌、乳腺癌、黑色素瘤、结直肠癌的脑转移发病比例较高。尽管原位肿瘤在有效治疗后生存时间显著延长,但患者脑转移的发病率大大增加,同时因为中枢系统特殊的环境和结构,使得大多数系统性治疗药物难以发挥作用,造成脑转移的治疗难度大增。因此,亟需对 BrM 进行全面系统性地研究以启迪新的治疗策略。

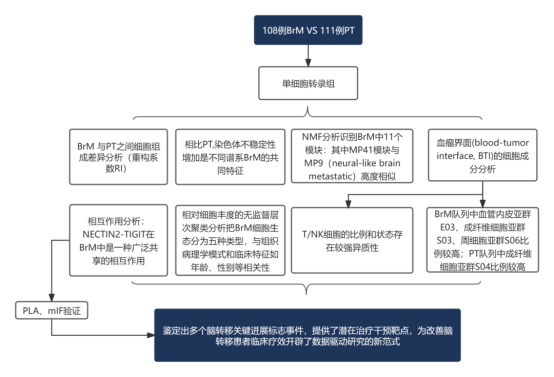

研究路线

研究结论

图 4. 108 例人类泛癌脑转移样本高质量数据集形成的细胞组成比例差异图

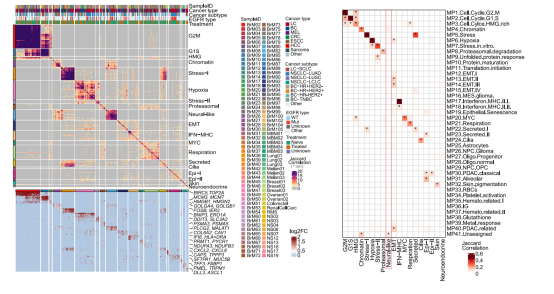

针对现有研究样本分散、数据高度异质的技术问题,作者通过搭建跨癌种整合分析流程,系统评估不同流程效果,成功整合了自测数据与公共数据。最终获得包含 108 例人类泛癌脑转移样本高质量数据集,进而刻画了 BrM 肿瘤微环境(Tumor microenvironment, TME)中的细胞组成类型,以及不同肿瘤类型和亚类的细胞组成比例差异。

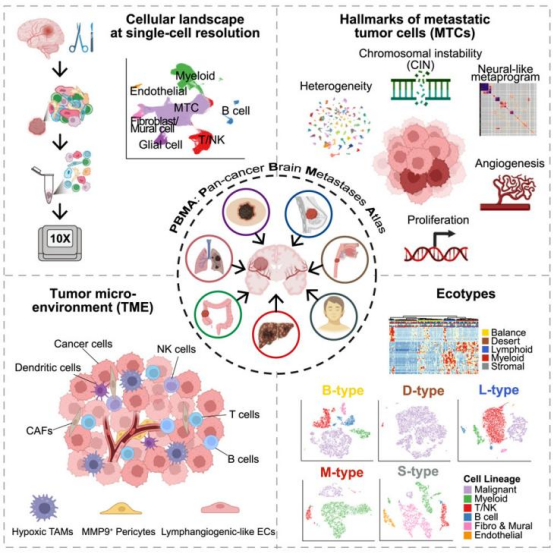

图 5. 单细胞测序构建泛癌脑转移图谱

通过染色体不稳定性度量、非负矩阵分解、细胞状态打分、差异表达及通路变异分析等,作者系统鉴定了 BrM 恶性细胞跨癌种保守特征:包括染色体不稳定性增强、细胞增殖与血管生成特征的激活,以及神经样基因程序的激活等。有趣的是,作者发现原位肿瘤阶段,一部分细胞就具有了神经样基因程序的表达,这一结果提示在脑转移事件发生前可能就有一些恶性细胞获得了脑转移潜能。进一步地,作者鉴定出 3 个具有预测潜力的肿瘤脑转移分子靶标:PLCG2、VEGFA 以及 PNN。

图 6. 肿瘤脑转移恶性细胞特征分析图

为深入探索 BrM 的发生机制和治疗靶点,本研究还对血瘤界面 (blood-tumor interface, BTI) 的细胞成分进行表征及相互作用分析,识别出了与脑转移显著相关的细胞亚群并且在 BrM 中广泛共享的相互作用(NECTIN2-TIGIT)。随后研究人员对 BrM 细胞生态型进行分类并与其组织病理学模式和临床特征如年龄、性别等进行相关性分析,表明了这种基于生态型的范式可能为 BrM 的发病机制提供新的见解,并揭示了精准医学的新治疗策略。

研究意义

本研究成功解析了肿瘤脑转移特征,并刻画了肿瘤从原发灶到脑转移进程的演化规律。该研究不仅为理解脑转移机制提供了关键资源,更鉴定出多个脑转移关键进展标志事件,提供了潜在治疗干预靶点,为改善脑转移患者临床疗效开辟了数据驱动研究的新范式。这一突破性成果有望推动肿瘤转移领域精准治疗策略的开发。