免疫组织化学实验

植物通过模式识别受体(PRRs)识别环境中潜在的病原体,这些受体和微生物的保守结构病原相关分子模式(PAMPs)相互作用。这里将示范一个基于细胞死亡的PAMPs分子引发的植物免疫反应实验。

Tris缓冲液(TBS和THB)的配制(一)TBS的配制0.05 M TBS ( pH7.4 ) 的配制: Tris ( 三羟甲基胺基甲烷 ) 12.1g NaCl 17.5g 加蒸馏水

组织化学与免疫组织化学染色的细胞标本取材(一)培养细胞 1.贴壁生长的细胞 在细胞培养接种前,把涂有黏附剂的小盖片放人培养板中,接种后的细胞自然爬在小盖片上生长。取材时,把小盖片用预热的磷酸盐缓冲液(PBS)轻轻冲洗、沥干后即可加入固定液。 2.悬浮生长的细胞 制备细胞浓度为2×105-6细胞/ml悬液,取50~100ul,加入离心涂片机内,1000r/min离心2分钟,细胞即可 ...

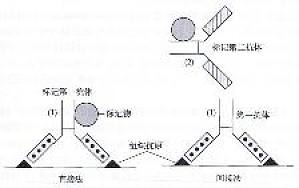

免疫组织化学基本原理直接法 直接法用酶或其他标记物标记的特异性抗体直接与标本中的相应抗原结合,再与酶的底物作用产生有色产物,沉积在抗原抗体反应的部位,即可对抗原进行定性、定位以至定量研究。直接法简便、快速且特异性强,非特异性背景反应低;其缺点是每种抗原必须分别用酶标记的特异性抗体,故很难获得各种市售标记特异性抗体。直接法敏感性较低,对组织或细胞内抗原量少的样品。难以达到检测目的。免疫纽织化 ...

石蜡切片免疫组织化学染色 1.烤片 烤片的目的是将带有蜡的组织切片牢固地黏在载玻片上,以免染色过程中切片脱落。切片在56―60℃的恒温箱中至少放置1小时才能达到此目的,但是,通常的烤片温度为;8~60℃,时间为2―6小时。由于高温干燥可加速组织中抗原的氧化,因此高温烤片对抗原有破坏作用。 2.脱蜡和水化 分别在二甲苯I、Ⅱ中浸泡15~30分钟,以脱掉组织中的蜡。但是,进人组织中的 ...

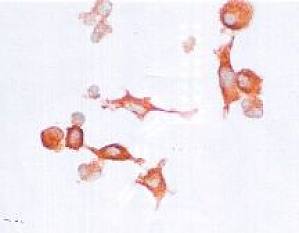

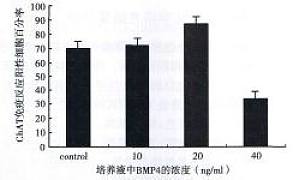

培养细胞免疫细胞化学染色 l,固定 取出细胞爬片,预热PBS冲洗,迅速置人4%多聚甲醛或冷丙酮室温固定10~20分钟; 2.晾干(易脱片的组织细胞晾干时间可在2小时以上),PBS冲洗2次,每次5分钟; 3.细胞打孔 0.3%TritonX-100浸泡15~20分钟(细胞膜抗体可省略此步骤)。 其余步骤同石蜡切片。培养细胞SABC法染色原代培养胚胎14天大鼠端脑细 ...

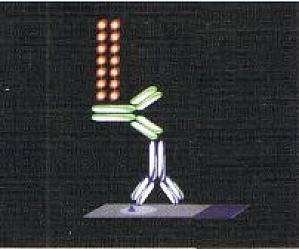

SABC法与其他免疫组织化学染色方法比较 SP法或SAP法 该法由于用链霉亲和素替代ABC法中的亲和素―生物素复合物,因此背景清晰,敏感性增加,无非特异性染色,阳性反应易于辨认。是目前最常用的方法。在操作步骤中,与SABC法相比,仅有一个步骤不同,即试剂盒中的链霉菌抗生物素―过氧化物酶替代了亲和素―生物素―过氧化物酶。因此无需使用生物素阻断剂消除内源性生物素。SP法与SAP法的区别在 ...

冰冻切片免疫组织化学染色 1.新鲜组织或在-80℃保存的组织用恒冷箱冰冻切片机切片,厚度为10~40gm; 2.将切片裱于载玻片上,立即用电吹风吹干或室温放置30分钟,如不能及时染色,密封后一20℃保存;3.染色前组织切片用冷丙酮4℃固定10―20分钟,PBS洗2次,每次5分钟; 4。必要时应用0.1%枸橼酸钠与0.1%Triton X―100的混合液将细胞膜打孔 ...

免疫组织化学抗体的稀释度、滴加与操存《一》实验计划 每次实验前应列出详细实验计划,其中包括实验目的、拟用方法、所用一抗和二抗的种类和效价、预实施的操作流程方案以及预期实验结果等。实验分组编号用玻璃笔标记在玻片上,对每一抗体均应配以阳性和阴性对照。《二》抗体的稀释度 抗体稀释度,即抗体浓度。组织中抗原的免疫染色是通过适宜的抗体溶液系统而得以定性和定位,因而抗原与抗体浓度的比例十分重要。 ...

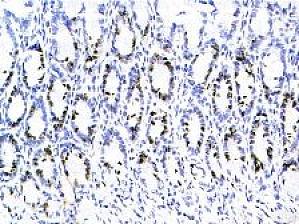

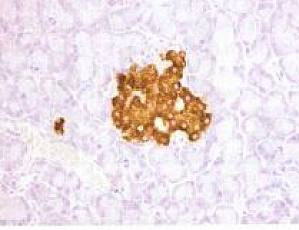

免疫组织化学染色结果评价 对免疫组织化学染色所得结果的判断要持科学态度,根据对照实验准确判断阳性和阴性结果,排除假阳性和假阴性结果。为使实验结果准确无误,应多次重复进行实验。最后得出科学的结论。为达此目的,首先应学会区别特异性和非特异性染色结果。非特异性染色的特点是:细胞和间质染色无区别或间质染色更强;染色无特定部位,无结构性;染色五分布规律,某一部位均匀着色;染色出现在切片的干燥部位、边 ...

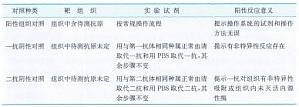

免疫组织化学对照实验 由于影响免疫组织化学染色结果的因素甚多,染色中必须有对照实验,否则不可能正确评价染色结果。对照实验包括阴性对照、阳性对照和自身对照。在实践中可用染色组织切片中不含抗原的组织作为阴性对照.而用含抗原的正常组织作阳性对照,这种自身对照具有节约的意义。观察染色结果时,先观察对照组织的结果,如阳性对照组织中阳性细胞呈强阳性,阴性对照细胞呈阴性,内源酶阴性,背景无非特异性染色时 ...

免疫组织化学技术应用的基本原则 免疫组织化学染色在生物医学研究中具有十分广泛的作用。并且涉及许多研究领域。但是,免疫组织化学技术也有其局限性,例如,组织细胞内的待测物质要有抗原性,而且需要有一定浓度方可检出;检出的免疫反应阳性蛋白不能被确定是细胞新合成的蛋白还是通过细胞间运输而来的蛋白,因此,在实验设计中应充分考虑这些特点。如果实验需要证明已知蛋白为何种细胞合成,需采用分子原位杂交技术解决 ...

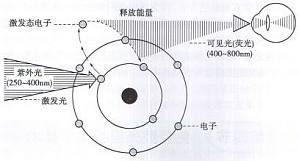

免疫荧光组织化学技术的荧光 荧光(fluorescence)是某些物质被一定波长的光(如紫外光)照射后能发射出一种比激发光更长的光。光的吸收具有高度选择性,即一定能量的光量子辐射,只能被一定结构的物贡分子或原子所吸收,如石英玻璃几乎不吸收可见光,但有较强的吸收红外光作用。利用物质对光吸收的高度选择性,可制成各种滤片(如荧光显微镜中的激发滤片和阻断滤片),吸收一定波长范围的光或允许特定波长的 ...

荧光物质的效率、强度、光谱与稳定性特性 荧光物质(fluorescentmaterial)又称为荧光素(fluorescein或luciferin)、荧光色素或荧光探针,是指能够吸收光并能在较短时间内发射荧光,而且能作为染料的化合物。荧光素通常具有芳香环结构。 (1)荧光效率:荧光色素能发出荧光,除具备合适的能量外,还须具备高荧光效率。荧光效率(fluorescence effic ...

免疫组织化学技术疑难问题剖析1.非特异性背景染色非特异性背景染色的常见问题和解决办法常见问题 解决办法操作过程中漂洗不充分 每步步骤后冲洗3次,每次5分钟加试剂后切片干燥 防止切片干燥组织切片折叠

免疫组织化学双重染色 在生物医学和临床研究实践中,经常需要检测两种不同物质是否在同一样品中共存或同一种细胞中共存,因此出现了免疫组织化学双重染色。此方法有几种类型,包括免疫酶组织化学和免疫荧光细胞化学法结合;同一切片的再度染色法(先对第一种抗原染色,阳性部位拍照,再用酸处理使抗原抗体解离,继之,对第二种抗原染色、拍照);两种酶标抗体3又重染色(分别用辣根过氧化物酶和碱性磷酸酶标记第二抗体. ...

荧光色素分子对环境的敏感性 荧光色素的荧光光谱和量子产率受环境影响,这也是众多荧光素具有探针作用的基础。影响因素主要有: 1)荧光色素染液的pH:荧光色素是否发射荧光以及辐射何种荧光与它们在溶液中的存在状态有关。荧光色素均含有酸性或碱性助色团.溶液的酸碱性对它们的电离有影响,每种荧光色素有它最适宜的pH。一些荧光色素在pH 8.5~9.5g寸,发射荧光较强,例如1-萘酚-6-磺酸在 ...

免疫荧光组织化学基本原理及荧光抗体再染色 免疫荧光组织化学(immunofluorescence histochemistry)或免疫荧光细胞化学(immunofluorescence cytochemistry)是将荧光作为标记物的免疫组织化学技术。1942年,Coons等首次报道用异硫氰酸荧光素(FITC)标记抗体,检查小鼠组织切片中的可溶性肺炎球菌多糖抗原,从此开创了免疫荧光组织化学 ...

常用于免疫荧光组织化学染色的荧光素 常用于免疫荧光组织化学染色的荧光素有:异硫氰酸荧光素(fluorescein isothiocyanate,FITC)、四甲基异硫氰酸罗丹明(tetramethyl rhodamine isothioeyanate,TRITC)、四乙基罗丹明(tetraethyl rhodamine B200,RB200)、得克萨斯红(Texas red)、藻红蛋白(p ...

荧光的淬灭及抗淬灭 1)荧光的淬灭:荧光淬灭(quench)是指荧光分子由内部因素和外部因素同时作用造成的不可逆破坏。内部因素主要是分子从激发态回到基态以非辐射跃迁形式释放能量。外部因素则包含多方面,主要有: ①光照射是致荧光淬灭的最常见原因,荧光的产生需要光照射,但同时光照射也会促进激发态分子与其他分子相互作用而引起碰撞,使荧光淬灭; ②荧光物质的分子与外部分子(或离子)形 ...