数据库

也称为孟德尔第一定律,孟德尔对单个性状杂交的结果进行了深入的分析,提出一系列假设,归纳起来可以这样阐述:控制性状的一对等位基因在产生配子时彼此分离,并独立地分配到不同的性细胞中。该规律的意义有二:(1)具有普遍性,不仅植物中广泛存在,在其他二倍体生物中都符合这一定律。如人类中单基因遗传性状和遗传病,如虹膜的颜色、头发的颜色及形状(曲直),眼、口、鼻的形态,能否尝出苯硫脲(PTC)的苦味等等都是遗传 ...

中性α-氨基酸之一。是L-谷氨酸的γ-酰胺。是从甜菜汁中发现的。在生物界中比较多量存在,特别是在高等动物的细胞外液的氨基酸中含量更高。在生物体的氮素代谢中起着重要作用。蛋白质中的谷氨酸的一部分是以谷酰胺的形态存在。当把作为植物氮源的氨多量供给时,就会增加谷氨酰胺的生成量。在动物体内肾脏和其他组织中,也能以谷氨酸和氨合成谷酰胺。起贮藏氨的作用。进一步酰胺基可进入组氨酸、胺基葡萄糖胞苷、嘌呤、烟酸 ...

缩写为GS。为在ATP的存在下使氨与谷氨酸结合生成谷氨酰胺的酶,EC.6.3.1.2.L-谷氨酸 氨 ATPL-谷氨酰胺 ADP Pi反应机制很复杂,要经过酶蛋白与γ-谷氨酰磷酸的中间体。与谷氨酰胺合成反应不同的是可将γ-谷氨酰基转移于适当的受体,具有如羟胺的γ-谷氨酰基转移酶的活性。广泛分布于微生物和高等动植物中,除了可供给谷氨酰氨外,还有与谷氨酸合成酶偶联向α-氨基酸供给氨基的重要功能。大 ...

酰胺酶的一种,是一种催化L-β-谷氨酰胺水解成L-谷氨酸和氨的反应的酶。EC.3.5.1.2,在某些细菌、植物根中也含有此酶,但在高等动物中此酶的活性强。在动物肾脏和肝脏的酶,最适pH为8.0,在脑皮质和网膜的酶,最适pH为8—9,在性质上有差异。取自大肠杆菌的酶,pH为4.7—5.1。此酶可受谷氨酸的阻抑,并且具有可被磷酸盐活化的和不活化的二种。在生物体内其从末梢组织转移来的谷氨酰胺生成的氨 ...

为在动物细胞中与氨基酸的吸收有关的肽转移、变化的循环。在脑、肾及肠道中起作用。由结合于细胞膜的γ-谷氨酰转肽酶的作用,从细胞内存在的5mM浓度的谷胱甘肽将γ-谷氨酰基转移于细胞外的氨基酸的α-氨基,生成γ-谷氨酰胺基氨基酸,并将其吸收于细胞内;它再分解时,将α-氨基酸贮于细胞内。谷氨酰胺基及半胱氨酰甘氨酸可经游离氨基酸重新形成谷胱甘肽,而重新被利用。最后由于ATP的分解而将氨基酸吸收于细胞内。 ...

催化γ-谷氨肽 氨基酸→γ谷氨酸 肽反应的酶,EC.2.3.2.2。能以谷胱甘肽为基质。(参见谷氨酸循环)。 ...

这一名词是由贝特森(1902)提出的,当时的概念是指位于一对同源染色体上位置相同,控制同一性状的一对基因。这一概念只适用于高等真核生物及经典遗传学,不能适合原核生物及分子遗传,所以现在的概念是指一个基因由突变而产生的多种形式之一。贝特森还创用了纯合子(homozygote)、杂合子(heterozygote)。一个或几个座位上的等位基因相同的二倍体或多倍体称纯合子,不同时称杂合子。 ...

单纯蛋白质之一。含于谷类中,为不溶于纯水、中性盐溶液、酒精,而溶于稀酸或稀碱的蛋由质之总称。尚未制得均一性的制剂,也未能使之结晶化。与水混合,是制造面筋的基础。代表性的例子是小麦面筋中的麦谷蛋白。谷蛋白和醇溶谷蛋白在小麦、大麦的种子中含量都相当多。在玉米和燕麦的种子中谷蛋白少,醇溶谷蛋白多。在水稻种子中,则醇溶谷蛋白少而谷蛋白(oryzenin,米谷蛋白)占多数。 ...

这个名词是由丹麦的科学家约翰逊Johannsen于1909年提出的,取代了孟德尔的遗传因子。同年他又提出基因型(genotype)和表现型(phenotype)这两个名词,前者指的是生物的内在遗传组成,后者指的是可观察到的个体外在性状,是特定的基因型在一定环境条件下的表现。

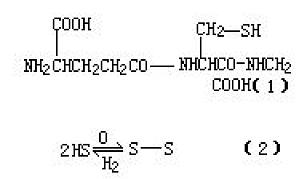

C10H17N3SO6。为γ-L-谷氨酰-L-半胱氨酞甘氨酸(1)。谷胱甘肽如(2)所示在活体内参与氧化还原反应。所以具有保护如组织蛋白酶、番木瓜酶及琥珀酸脱氢酶那样具有SH基酶的SH基作用。另外是催化甲基乙二醛形成乳酸的乳酰谷胱甘肽裂解酶(EC.4.4.1.5)不可缺少的辅助基质。在解毒作用中形成硫醚氨酸,被认为有毒物质先与谷胱甘肽结合使谷氨酸与甘氨酸部分切断。 ...

一种利用还原型NAD(P)将氧化型谷胱甘肽(GS-SG)催化反应成还原型(GSH)的酶EC.1.6.4.2。在动植物组织、微生物、酵母中均可以见到。反应是不可逆的。一经透析便会失活,通过添加Mg2 或M2 n使之活化。鼠肝脏的酶几乎只能利用NADP作为补酶,但是在人的红血球的酶也利用NAD进行作用。对胱氨酸和高胱氨酸均无作用。可从酵母中制取结晶物。植物组织中似乎可对脱氢酶和氧化酶的连结起作用。 ...

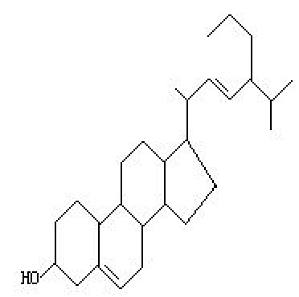

C29H50O。又称豆甾-5-烯-3β-醇,24R-乙基胆甾-5烯-3β-醇。是以谷类(希文,sitos)命名的甾醇(sterol)。后来已知是α-,β-以及γ-谷甾醇等的混合物。现在知道α体是C30甾酵,γ体是C2及C29的甾醇混合物,因为它们已不被称为谷甾醇,所以仅留下β-谷甾醇具有谷甾醇的名称。它是植物界中分布最广的甾醇,可为毛地黄皂苷(digitonin)沉淀。 ...

家谱分析是研究人类遗传的重要方法之一,最线需要确定家谱中的亲缘关系。在家谱调查中第一次被发现的具有某种异常性状的人称先证者(proband or propositus)。表型正常而带有异常隐性基因的人称携带者。我们从一个精确的家谱中能通过分析而推测出某一性状的遗传规律以及某些个体的基因型,而且还可以估计未来孩子可能患病的概率。 ...

一个辅助性的分类等级。早先曾把林德利(J.Lindley)在高等植物中按现在科的定义而使用了order这一等级,并将之归纳起来而作为股。但现在则用于目以上的一个辅助分类等级,并加附词尾-iid-ae,但已很少使用。在动物分类中,目以上设超目(或上目),如果进一步需要归纳时也可以设股。 ...

蜥蜴类的雄性个体。在后肢大腿内侧鳞片上纵行排列的表皮性小器官。表皮内陷形成类似腺体的构造,相当于腺体的部分称股腺(德Schenkeldrüse),但它并不分泌,而在相当于排泄管的管内部有由角化细胞形成的杆状体,其顶端稍比股孔突出,交尾时用以捕捉雌体。 ...

把分子态氮还原为氨的酶。存在于具有固氮能力的细菌和蓝藻中。因对氧极不稳定,所以发现的较晚,1960年才从梭菌属(Clostridium)中抽出来。提纯后可分为含钼、铁的蛋白质和铁硫蛋白质。由于来源不同,酶分子的大小有一定差异,含钼、铁的蛋白质的分子量为二十几万,由四个单元体组成,钼为1—2个原子,Fe为十数个原子,无机硫为十数个原子。铁硫蛋白质的分子量为5—6万,由二个单元体组成,铁为4个原子 ...

亦称鼓膜听器。昆虫听觉器官的一种。基本上属于弦音器官,具有表皮变成薄膜状贴在气管膨大部分(气囊)——“鼓膜”(tympanum)的特征,由于鼓膜的共鸣而对音波敏感。弦音器官不是直接连接鼓膜,对鼓膜振动,是连接在二次振动的第二膜(气管膜)上。因为鼓膜的存在以及机能上的类似,所以也俗称为“耳”。鼓膜器所在的场所,因种类而异,螽蟖和蟋蟀是在前足胫节的基部(膝下器),蝗虫是在第一腹节的两侧,蝉在第二腹 ...

常以固定的形式出现,是不经学习而具有的运动和动作的形式。与生来的动作型同义,与形态形质一样,完全是种的固有特征。德文Erbkoordination 常与该词并用,仅强调为遗传所决定的,动作的形式也不一定非看做是十分固定而不变的,因此英文(包括其日文译词)完全拘泥于固定不变之意是产生了误解。 ...

(1)指将不断处于活动变化的活细胞,在任意时刻使其暂时地或永久地停止其变化的操作。固定的目的是抑制生物体或其局部的破坏和自溶,尽量使其外形和内部构造、物质组成等以近似活体的状态保存下来,或者为适应研究的目的,溶去一部分物质,有选择地保存一部分内部构造和物质,以便观察活体状态。另外为了便于用光学显微镜、电子显微镜进行观察,经过固定,可使包埋、切片、染色等操作步骤更易于进行。因为细胞内部的主要成分 ...

将狂犬病毒注射于兔脊髓内使之感染,注射反复进行时,兔脊髓的感染力逐渐升高,潜伏期缩短,终于经过一定的潜伏期而发病,可是此时兔身上的这种病毒对于狗和人的致病力却减少。此种现象称为狂犬病毒固定,而这种病毒称为固定毒。以此处理成为疫苗的方法是由巴士德(L.Pasteur)发现的。与此相反,原来存在于狂犬中的病毒称为“街头毒”,对人和狗的致病力强。 ...