数据库

骨组织的基本细胞,被包埋在骨基质中。由很多纤细的原生质突联系,并通过它与血管相连。认为是造血细胞的休止形态,因而线粒体很少,来自由核糖体的细胞浆的嗜碱性程度也很低。在骨基质中有骨细胞聚积所成的腔,称为骨小腔或骨小体(lacuna),而原生质通路的细管称为骨细管,骨小腔壁是特别坚硬的骨小囊。 ...

指骨组织的营养障碍,以慢性炎症为起因的骨组织发生崩坏的状态。多数有化脓,大部分是由结核所引起。

骨针是从原生动物放射虫体中心辐射出来的,它与围着中央囊的笼状骨骼构成放射虫的主要骨骼。 它的构造很精致,排列和形态也都很规整。骨针有时与体表的规整的网状骨骼结合。一般以硅质(硅酸铝或硅酸钙)或双折射性的类几丁质(Pseudo-chitin)为主要成分,可是在棘骨虫类Acanthometra)骨针含有硫酸锶,这些物质特称为棘质(O.Bütschli)。 ...

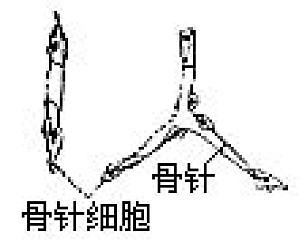

亦称成骨细胞。(1)分泌海绵动物骨针的细胞。以钙质海绵为例,骨针细胞主要来自皮层细胞,一部分来自孔细胞或游走细胞。(2)分泌有刺胞动物珊瑚类体内骨针的细胞,亦称成骨细胞。可形成各属、种的固有形态的骨针。 ...

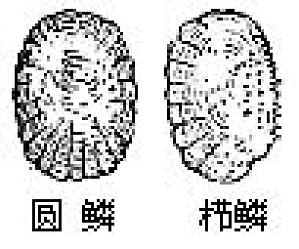

硬骨鱼类中所见到的鳞。鳞为骨质的略呈圆形的薄片,来源于真皮。通常有皮肤的薄层被覆着它的表面,但也有不少裸出的,仅其前端插入到真皮。前面的鳞覆盖着后面鳞的一部分,整个呈房瓦状排列。具有同心圆的放射状线条,前者由于鱼的年龄不同而异。在鳞面上有长有许多棘的称为栉鳞,没有棘的称为圆鳞。

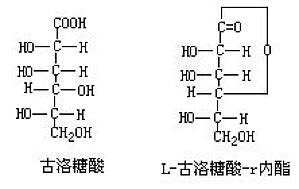

醛酸的一种,L型相当于L-古洛糖一位上的醛基被羧基置换的形态,或D-葡糖醛酸的一位醛基变成醇基。在大多数动植物中,以古洛糖酸γ-内酯形态存在。古洛糖酸可由特异的氧化酶脱氢反应而变成维生素C(L-抗坏血酸)。因为人、猿、豚鼠中不具有这种酶,所以必须从外界摄取维生素C。另一方面,则存在着L-古洛糖酸→3-酮-L-古洛糖酸→L-木酮糖→L-木糖醇→D-木酮糖的代谢途径,代表性的戊糖尿症,可在尿中发现古洛 ...

J.Phillips所命名,为继前寒武利亚代的地质时代,推定距今约5.7亿到2.3亿年。地层主要是海积层,但后来也形成有陆积层和湖积层。主要根据化石的差异,从下往上分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥贫纪、石炭纪、二迭纪六部分。也有人把到志留纪部分称旧(下部)古生代,泥盆纪以后部分称新(上部)古生代。已知在志留纪后期到泥盆纪初期,二迭纪末期,世界各地曾发生过造山运动。在美洲特别是把石炭纪分为密西西比纪( ...

高曼(E.Gumann)于1926年所设的菌群,是由壶菌目和根肿菌目组成。该壶菌目包括现在的壶菌纲中的油壶菌属(Olpidium)和集壶菌属(Syn-chytrium)以及卵菌纲的拟油壶菌属(Olpidiopsis)(但以后拟油壶菌属的同类被除外)。此外,根肿菌目虽然被纳入了粘菌纲,但也有人把它作为区别于粘菌纲的独立群。 ...

以阐明各地质年代生物的生态为目的的科学。过去是对某地层中的生物化石进行测定,而以与现存的同一种或同一类缘群的生物的现在环境间的关系,来假定对过去也能适用的可能性,推想把过去的环境的复原作为重点,也可以说这是加强了古环境学研究的一种手段。但是这种假定建立在如何的严密程度上还是有问题的。还由于古环境学的推断方法的进步,现在是以搞清古环境与化石生物间的关系,换言之,以复元过去生物的生活已成为本学科的主要 ...

应用生物化学的手段研究古生物的学科。美国Carnegie研究所的P.H.Abelson(1954)从泥盆纪的鱼化石等分析出几种氨基酸,以此为开端有了很大的进展。由于这意味着从分子水平上研究古生物学,所以有的学者提倡了分子古生物学(molecular pal-(a)eontology)。从化石和沉积岩中测出的有机物的各种记录,可追朔到约32亿年前,其中最古的是从南非得到的。已知的化学化石(古生物的有 ...

研究地质年代生存过的生物,即古生物(pala-eobios)的构造、分类地位、亲缘关系、系统关系、古生物化学、生活方式、地理分布、时间顺序等所有的问题,根据这些阐明生物界变迁的情况,并同时探求地球未来发展的科学。古生物学与现代生物学(ne-ontology)相对应,同时与地层学(stratigraphy)、解剖学、进化论等有特别密切的关系。根据研究的对象,古生物学又分为古植物学(Palaeob ...

从泥盆纪到二迭纪初之间,以蕨类为代表的时代,称为古植代或蕨类植物代。分为以最初陆生植物裸蕨(Psilophyton)为特征的泥盆纪植物群和产生蕨类植物、种子蕨等植物的石炭纪植物群。两植物群的交替时期近于泥盆纪的终期。从上泥盆纪,到此期一直繁盛的裸蕨(Psilophyton)已全部敛迹,古蕨(Archaeopteris),圆印木(Cyclostigma)等成为主要植物。石炭纪初期植物群也称为Cu ...

第三纪的最古的地质年代。过去曾把它编入下边的始新世,但根据植物化石特征划为一个独立的世(W.P.Schimper,1974)。从6500万年前到5400万年前,约经过1100万年。现在还有人把它仍划归为始新世。古新世的初期,虽还残存一些如海胆类的Micraster等中生代类型的生物,但生物界的大部分已变为新生代类型。到白垩纪达到全盛的菊石类等已全然不见,植物界中生代类型的许多裸子植物也都灭绝。 ...

将氰钴胺分子中的CN基除去后剩下部分的名称,又名钴维生素。其衍生物有:氰钴胺(维生素B12),羟钴胺(维生素B12a)、亚硝酸钴氨素(维生素B12o)、氯代钴氨素、硫酸化钴氨素等,这些物质对动物及细菌来说有维生素B12的作用,对神经机能障碍的治疗则羟钴铵较氰钴胺有效,在组织中也能长久保持。 ...

Co,原子量58.9。对于某些植物来说,是必需的微量元素。钴是共生细菌和蓝藻类在固氮时所必需的维生素B12的组成成分(含量6%),对具有茎叶的植物来说,也是必需的。在反刍类瘤胃中共生的微生物利用钴合成维生素B12,但在澳大利亚等地,因土壤中缺乏该元素,所以通过口服来补充钴,以防家畜因缺乏B12出现贫血。 ...

指利用氯化亚钴在干燥和吸温时的颜色变化(蓝色→淡红色),来测定叶的蒸腾率或气孔开闭度的方法。是E.Stahl(1894)首先使用这种方法的。 ...

亦称谷氨酰胺-2-氧代(α酮)戊二酸氨基转移酶。缩写为GOGAT。此酶可催化谷氨酰胺的胺基在NAD(P)H或还原型铁氧还蛋白的存在下,还原转移于α-酮戊二酸,生成2分子谷氨酸: L-谷氨酰氨 α-酮戊二酸 →2L-谷氨酸也可以说是以谷氨酰胺的胺基为氨供体还原α-酮戊二酸为谷氨酸的酶。是含Fe及S的黄素酶,EC1,4,1,13(NADPH),1,4, 1,14(NADH),1,4,7,1(含铁 ...

酸性α-氨基酸之一,广泛分布于精蛋白以外的一般蛋白质中,特别在谷类蛋白质中含有大量谷氨酸(小麦的麦胶蛋白中谷氨酸占13.7%)。昆布榨汁的香味是由谷氨酸的单钠盐(味精)造成的。D-谷氨酸并不存在于蛋白质中,但在某些杆菌如炭疽芽孢杆菌(Bacillus anthracis)、肠膜芽孢杆菌(B.mese-ntericus)、枯草芽孢杆菌(B.subtilis)的荚膜中都存在着D-谷氨酸多肽,另外也 ...

氨基酸脱羧酶之一。是一种催化L-谷氨酸脱碳酸形成r-氨基丁酸的反应的酶 。HOOCCH2CH2-CHNH2COOH→L-谷氨酸HOOCCH2CH2CH2NH2 CO2 r-氨基丁酸EC.4.1.1.15。存在于许多高等植物中。特别在南瓜、胡萝卜等植物中含量更高。在细菌中,大肠杆菌、变形杆菌属(Proteus vulgaris,P.morganii)、梭状芽胞杆菌属中也有存在。在动物中已认为在 ...

一种催化使氨还原性地固定到α-酮戊二酸上形成谷氨酸反应的酶。EC.1.1.1.3P) 1.1.1.4(NADP)。 α-酮戊二酸 NH3 NADH H 谷氨酸 NAD 它广泛分布于生物中,在动物,存在于线粒体中。虽然反应是可逆的,但平衡具有朝向合成谷氨酸的倾向。因物种的不同,辅酶的特异性有所不同,在植物中是NAD,酵母是NADP,动物中虽不论那种辅酶都有作用。但NAD则较其他辅酶的效力高出数 ...