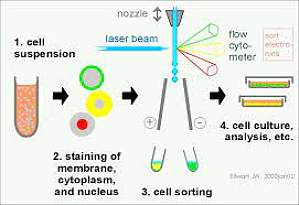

细胞生物学研究 流式细胞术可用于测定细胞周期各时相细胞的百分比。通过测定细胞群体中每个细胞的 DNA 含量,得出 DNA 含量分布曲线。例如,在测定 Hela 细胞 DNA 含量分布曲线上,第一个峰是含有 2CDNA 含量的 G1/G0(DNA合成前期/静止期)细胞,其次一个峰是 4CDNA 含量的 G2+M (DNA 合成后期+有丝分裂期) 细胞,从 2C~4C 间的区域为 S 期( DNA 合成期)细胞。采用绘图法或计算机拟合法可计算出细胞周期各时相细胞占整个细胞群体的百分数。用流式细胞术可进行多参数分析,即同时测定一个细胞的多种性质。如散射光和荧光,或多种不同颜色的荧光。例如细胞经吖啶橙染色后,DNA 发绿色荧光,RNA 发红色荧光。测定这两种荧光就能同时得知一个细胞内的 DNA 和 RNA 含量。测定结果可用二维散点图或三维立体图表示。用这种方法可根据 DNA 和 RNA 含量而鉴别出 G0 与 G1、M 期和 G2 期细胞。用流式细胞术与液体闪烁技术相配合,还可求得细胞通过 G1、S 和 G2+M 期的时间 (T、Ts、T+M 及其变异系数。近年利用抗溴脱氧尿苷 (Brdu

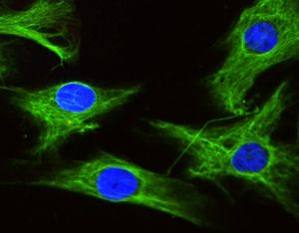

1、问:用免疫荧光方法做组织切片和培养细胞内的蛋白,两者操作过程有哪些不同?参考见解:只是固定方法不同。细胞固定用甲醇,切片固定用多聚甲醛,而染色方法是一样的。2、问:近期要做免疫荧光双标,不知哪位有免疫荧光双标技术的详细步骤及其注意事项?参考见解:(1)选取一抗时要来源于两种不同的动物,可以用来源于 rabbit 和 rat 的抗体,二抗则是不同荧光信号标记的,如 donkey anti-rabbit-FITC(绿)和 donkey anti-rat-Tex-Red(红)。(2)可以两种一抗同时孵育,然后两种二抗同时孵育。抗体浓度、孵育时间要仔细摸索,我感觉一抗 4 度孵育过夜比较好,背景比较清晰。(3)阳性对照可以用阳性组织切片,阴性对照则分别是家兔和大鼠的 IgG,荧光标记物对照是 PBS+ 荧光标记物。(4)封闭血清与二抗来源动物一致,如 10% 的正常 donkey 血清。(5)其余步骤同一般免疫荧光单标操作。3、问:本人拟做 Brdu 标记神经干细胞免疫荧光,二抗为 FITC 标记,想请教各位大侠:(1)抗体分装和荧光显微镜观察时是否一定要在暗室中进行?(2)封片时是否用甘

免疫荧光细胞化学方法的原理是根据抗原抗体反应的规律,把已知的抗原或抗体标记上荧光素,制成荧光抗原或抗体,然后以它作为探针来检测组织或细胞内的相应物质。方法具体种类有直接法、间接法、夹心法和补体法等。在荧光显微镜下,根据其形成复合物所发的荧光,来确定判断检测物的来源、性质和部位。1、直接法:这是最早的方法。其基本原理是用已知的抗体标记上荧光素后成为特异性荧光抗体,染色时将该抗体直接滴在载玻片上进行孵育,使之直接与载玻片上的抗原结合,在荧光显微镜下直接观察,作出判断。该方法评价:简单易行、特异性高、快速方便,常用于肾活检组织几种免疫球蛋白的检测和病原体的检测。但其不足是只能检测相应的一种物质,敏感性较差,效果有时不理想,目前较少作为更多方面的检测。2、间接法:该法的基本原理是用特异性的抗体与切片中的抗原结合后,继用间接荧光抗体,与前面的抗原抗体复合物结合,形成抗原抗体荧光复合物。在荧光显微镜下,根据复合物的发光情况来确定所检测的抗原。该方法评价:由于结合在抗原抗体复合物上的荧光素抗体增多,发出的荧光亮度强,因而其敏感性强。目前本法应用较广泛,只需制备一种种属荧光抗体,即可适用于多种第一抗体

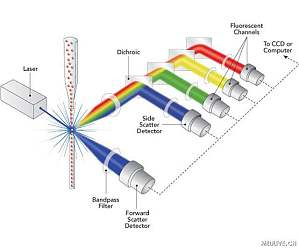

流式细胞术(Flow Cytometry,FCM)是一种对液流中排成单列的细胞或其它生物微粒(如微球,细菌,小型模式生物等)逐个进行快速定量分析和分选的技术。作为应用流式细胞术进行检测的技术平台,现代流式细胞仪产生于上世纪六七十年代。经过近四十年的发展和完善,今天的流式细胞仪已经十分成熟,并被广泛的运用于从基础研究到临床实践的各个方面,涵盖了细胞生物学、免疫学、血液学、肿瘤学、药理学、遗传学及临床检验等领域,在各学科中发挥着重要的作用。流式细胞术 - 概述一种在液流系统中,快速测定单个细胞或细胞器的生物学性质,并把特定的细胞或细胞器从群体中加以分类收集的技术。其特点是通过快速测定库尔特电阻、荧光、光散射和光吸收来定量测定细胞 DNA含量、细胞体积、蛋白质含量、酶活性、细胞膜受体和表面抗原等许多重要参数。根据这些参数将不同性质的细胞分开,以获得供生物学和医学研究用的纯细胞群体。目前最高分选速度已达到每秒钟3万个细胞。现代流式细胞术综合了流体力学技术、激光技术、电子物理技术、光电测量技术、计算机技术、荧光化学技术及单克隆抗体技术,是多学科多领域技术进步的结晶。随着现代科技的高速发展,为了满

做 ChIP(Chromatin Immunoprecipitation)已经几个月了,虽时间不长,但深刻体会细节决定成败,这里就把自己认为值得注意的细节总结如下:1、cell counting:尽量做到准确,会影响 input 结果。 2、cross link:甲醛的终浓度是 1%,这个基本所有的 protocol 上都会强调。3、resuspend cells with SDS:一定要选用小的 tip 头,在液面下吹打,否则很容易产生气泡,后面的 sonication 就麻烦了。4、sonication:ChIP 中最重要的一部分,合适的条件要自己摸索,可以一次尝试不同次数的 sonication,然后建议采用 EZ-ChIP 上推荐的方法看看 sonication 的效果如何。 5、加入 salmon sperm DNA/Protein A or G 之前要先混匀,因为salmon sperm DNA 是很粘稠的物质,若不混匀,后面你会发现 beads的量不一样,自然也会影响实验的结果。 6、wash 的时候前面几个步骤可以不用洗的太干净,但最后一个要尽量吸干净,必要时可用 ge

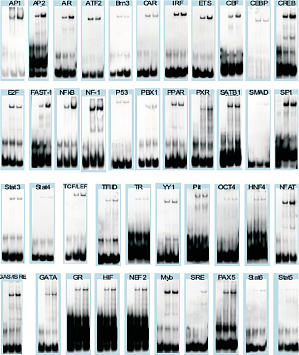

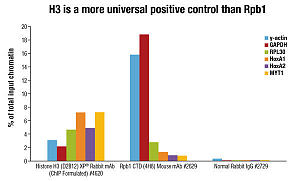

凝胶迁移实验有称凝胶阻滞实验或电泳迁移率实验(EMSA,electrophoretic mobility shift assay),是一种用于蛋白与核算相互作用的技术。最初是用于转录因子与启动子相互作用的验证性实验,也可应用与蛋白-DNA、蛋白-RNA互作研究。一、实验原理EMSA主要基于蛋白-探针复合物在在凝胶电泳过程中迁移较慢的原理。根据实验设计特异性和非特异性探针,当核酸探针与样本蛋白混合孵育时,样本中可以与核酸探针结合的蛋白质与探针形成蛋白-探针复合物;这种复合物由于分子量大,在进行聚丙烯酰胺凝胶电泳时迁移较慢,而没有结合蛋白的探针则较快;孵育的样本在进行聚丙烯酰胺凝胶电泳并转膜后,蛋白-探针复合物会在膜靠前的位置形成一条带,说明有蛋白与目标探针发送互作。二、实验操作步骤1、实验前准备(1)合理的实验方案根据研究目的合理设计特异性探针实验组以及非特异性探针对照组,如有必要还可以添加特异性抗体组、特异性核酸竞争组等(2)样本制备可以选择提取样本的总蛋白、核蛋白或者使用纯化好的目的蛋白。对样本蛋白进行定量,实验中等量加入蛋白。(3)探针制备根据实验要求设计不同的探针并添加标记,可以

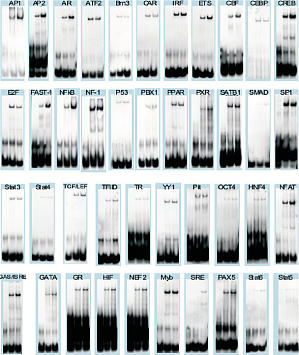

1.加入 solution.III,经 10 分钟离心后细菌沉淀怎么不结实,有的漂浮在液面,有的贴在离心管壁上,一摇晃即破碎脱落下来?细菌的用量太少,导致产生的沉淀主要是盐分的沉淀,因为缺少变性的细菌蛋白和细菌基因组 DNA 的缠绕,沉淀就显得不结实。解决方法:将细菌的用量增加。 2.加入 soln.III,经 10 分钟离心后细菌沉淀怎么不结实,呈大块的水泡状,上清较少?(1)使用了过多的细菌,导致菌体未被有效裂解。解决方法:将细菌用量减半。(2)细菌悬浮不充分,存留小菌块, 导致菌体未被有效裂解。解决方法:注意将细菌悬浮充分。(3)加 Solution III 后中和不充分。解决方法:如果细菌用量较多,请注意多翻转几次直至中和后的沉淀呈松散的豆腐花状(也可以稍用力混合直至沉淀呈松散的豆腐花状)。(4)Solution II 出现沉淀。解决方法:如果实验室内温度低于 15℃,使用试剂盒前请注意观察 Solution II 中是否出现沉淀。如果出现沉淀,请于 37℃ 水浴溶解沉淀后再使用。(5)Solution II 长时间暴露于空气中被 CO2 中和,导致菌体未能被有效裂解。解决方法

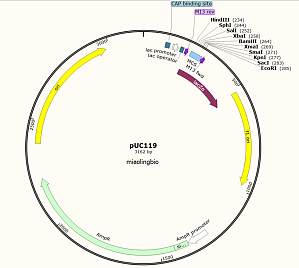

染色质免疫沉淀 (ChIP) 用于检测细胞核中天然染色质内的蛋白质与 DNA 之间的相互作用。ChIP 实验首先需要将细胞固定,即将蛋白质与 DNA 相互作用交联固定到位。然后将染色质打断为片段,使用抗体对目的蛋白质以及与其结合的所有 DNA 进行免疫沉淀。最后,解交联,对沉淀 DNA 进行纯化。纯化的 DNA 可进行进一步的分析,如标准或实时 PCR、芯片或测序分析。这些实验对染色质的完整性、蛋白质表位的质量以及免疫沉淀抗体的特异性非常敏感。尤其当目标蛋白质与 DNA 相互作用极少发生或不稳定时,这些变量就更为关键。第 1 步 – 采用对照(实验严谨更可靠)虽然使用酶消化制备染色质,可以改善 ChIP 操作规程,但合理的对照和高度特异性的抗体也同样重要。在实验操作步骤中添加阳性和阴性对照抗体可确保分析正常进行且结果可靠。阳性对照许多市售的试剂盒附带 Rpb1(RNA 聚合酶 II 的最大亚基)的抗体,做为阳性对照抗体。但是,Rpb1 仅在活性转录位点结合,因此,如果要研究的位点是非活性位点,那么 Rpb1 实际上将作为阴性对照使用。CST 推荐使用 Histone H3 (D2B12

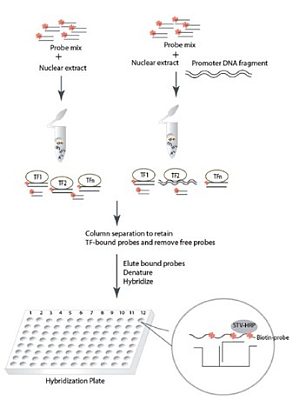

相关专题目的基因的表达调控生命活动丰富多彩、千变万化。但是万变不离其宗,不管如何变化都围绕着中心法则展开。核酸作为遗传物质指导蛋白质的表达,表达产生的一些特殊蛋白(如转录因子、调控蛋白)反过来又对DNA指导合成蛋白质的过程进行调控。对基因表达调控的研究一直是生物学研究热点,涉及到生命活动的各个过程,也是各类信号通路研究无法绕过的部分。当面对某个基因表达调控研究时,第一个想到的研究对象是什么?没错,就是基因的启动子。通过启动子区域对基因表达进行调控是最直接有效的手段,所以也是研究基因表达调控的重点。现在的基因数据库信息丰富,拿到基因及其启动子序列非常简单。那么问题又来了,拿到启动子序列以后,下一步怎么找相关的调控蛋白/转录因子呢?生物信息学方法预测?你会得到很多可能的目标调控蛋白/转录因子,还要做实验一个一个验证。凝胶迁移(EMSA),染色质免疫共沉淀(ChIP)?只能针对已知能与启动子结合的调控蛋白/转录因子,而且还需要相应探针/抗体,对于大量筛选无能为力。美国Signosis的转录因子(结合启动子)微孔板芯片检测试剂可以方便、高效地解决这一问题。该方法专门用于筛查与特定DNA序列(通

导语肿瘤内 L-精氨酸的含量对于有效的抗肿瘤 T 细胞反应起到非常重要的作用。因此提高肿瘤内的精氨酸的水平有可能会辅助免疫治疗的抗肿瘤效果。2021 年 10 月 6 日,一篇发表于 Nature,题为 Metabolic modulation of tumours with engineered bacteria for immunotherapy 的文章就致力于通过生物工程的方法增加肿瘤内精氨酸含量从而辅助免疫治疗。图片来源:Nature主要内容这项研究主要关注 L-精氨酸与 PD-L1 阻断之间的协同作用。首先,研究人员注意到,在有皮下 MC38 肿瘤(直肠癌模型)的小鼠中,每日口服 L-精氨酸可以辅助抗 PD-L1 疗法的治疗效果并提高小鼠的生存率。但是,为了达到目标的治疗效果,需要口服的精氨酸剂量很高,对应到体重 75 kg 的病人每日大约需要摄入 150 g 精氨酸,这几乎是不可能实现的。因此,他们首先测试了原位注射 L-精氨酸饱和溶液是否可以起到类似的协同抑制效果。意外的是,不论是否联合 PD-L1 阻断疗法,直接将精氨酸注射到肿瘤中,并没有观察到肿瘤大小的减少。这可能是

研究背景听到恐怖电影的音乐时,人们常常会不由自主感到紧张或害怕,也有人对警报声格外敏感和恐惧。那么,你是否设想过声音和恐惧感之间的联系是如何建立起来的呢?其实,这也是神经科学家们一直以来探索的问题之一。哺乳动物皮层神经环路由多种细胞组成,这些细胞负责调控信号传递和可塑性。去抑制神经元、抑制性及兴奋性神经元中不同的神经肽受体表达分布情况提示不同神经环路可能由不同的神经系统调控。特异性的神经肽和信号分子受体表达通常经由突触外传递方式进行,提示基于皮层神经调质的多通道通信存在,并调节相应的神经网络活性。尽管对皮层细胞类型和调节模式有了一定的了解,但是皮层中大多数神经肽在细胞层面及其对行为的影响尚不明确。2021 年 10 月 4 日,霍华德·休斯医学研究所的 Bernardo L. Sabatini 团队在 Cell 杂志上发表了题为 Bombesin-like peptide recruits disinhibitory cortical circuits and enhances fear memories 的文章,揭示 GRP(gastrin-releasing peptide)主要经

长生不老,青春永驻自古以来是人们美好的夙愿。适宜运动,饮食平衡被科学证明有利于延长寿命,那么背后的机制是什么呢?本周学术君继续为大家带来 CNS 最新科学进展,共赴科学盛宴!1. Nature Medicine:成功治愈重度抑郁症患者抑郁症令无数人深受其苦。2021 年 10 月 5 日,美国加州大学旧金山分校 Scangos 教授团队在 Nature Medicine 杂志发表研究论文 Closed-loop neuromodulation in an individual with treatment-resistant depression。该研究通过改良传统的深部脑刺激(DBS)治疗抑郁症的设备,在脑中安装起搏器,特异性地识别患者正确的大脑脑回路和神经生物标志物,创建了个性化的治疗方法,治愈了患者的重度抑郁症!图 1:来源 Nature Medicine2. Nature Plants:首次在植物中发现巨型 COPII 被膜小泡2021 年 10 月 07 日,香港中文大学姜里文教授团队在 Nature Plants 发表研究论文 A distinct giant coat p

导读在运动和日常劳作中,我们往往不可避免会发生肌肉损伤。骨骼肌的受损会影响人体的正常运动功能,限制日常生活活动,最终降低生活质量。而按摩被用于缓解肌肉酸痛或治疗肌肉损伤,早已有几千年的历史。如今,也衍生出了许多机械按摩设备,如按摩枪,可达到放松肌肉的效果。 但是,按摩真的可以促进肌肉的修复和再生吗? 事实上,机械疗法,即对受伤组织施加机械负荷(Mechanical loading, ML),已被广泛用作骨骼肌损伤后的替代和补充疗法。已有的研究数据表明其可通过增加血流量、减少炎症和增加线粒体生物合成等来促进肌肉骨骼组织的康复。然而,不同研究团队使用的方法存在高度不一致性,这也就限制了关于机械疗法疗效的评估和比较。此外,减少炎症和功能再生的特定细胞和分子成分之间的直接联系尚未明确。为了应对上述的难题,哈佛大学工程与应用科学学院的研究团队在 Science Translational Medicine 发表了题为 Skeletal muscle regeneration with robotic actuation–mediated clearance of neutrophils 的研究

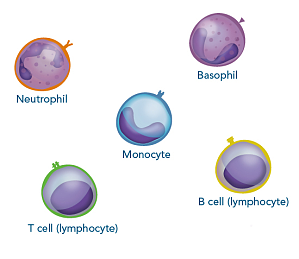

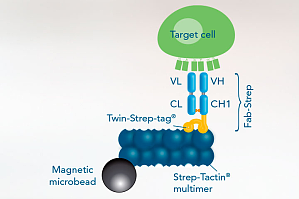

免疫亲和层析法常用于蛋白质等生物大分子的纯化。但你是否想过,一根亲和层析柱子也能用来进行细胞分选,而且还不使用高亲和力抗体?在细胞分选中,我们常常利用免疫识别特性来进行,比如流式分选 (FACS)和免疫磁分选 (MACS)。免疫细胞的划分是依据表面标志 CD 分子,可以被抗体识别。比如针对 CD4 + T 细胞这一特定类群,表面含有 CD45、CD3 和 CD4 标记。而表达 CD4 就是辅助性 T 细胞的特征。由此而来,免疫磁分选利用特定抗体偶联磁珠来捕获细胞。细胞与磁珠 ...

1.分选原理源自德国 IBALifesciences 的多重磁珠阳选,选后细胞无试剂残留(即 label-free)的特性,非常适用于分选一些需要用多种 marker 才能准确鉴定的细胞,如 Tcm,Tn,Treg 细胞。假如现在我们想用 CD8+CD62L+CD45RA- 这几个 marker来分选 Tcm 细胞,首先我们可以通过磁珠法阳选先得到 CD8+的细胞,将分选得到的细胞上结合的磁珠等分选试剂去除后,再分选出 CD62L+ 的细胞,这样获得到CD62L+CD8 + 的高纯度 T 细 ...

通过 TCR 与 MHC 多肽复合物间的特异性识别作用,可以对抗原特异性 T 细胞进行检测和分离。然而,当 MHC 多肽复合物为单体状态时,其与 T 细胞的结合并不稳定。若将其四聚体化后,其与 TCR 的结合可保持在一个稳定的状态,成为检测的工具。德国 IBA Lifesciences 研发的 MHC I STREPTAMERS®技术,利用了这一特点,将传统的链霉亲和素改进为 Strep-Tactin®,搭配荧光标记或纳米磁珠,与多聚化的低亲和力MHC I-Streps 形成复合体,实现了对抗 ...

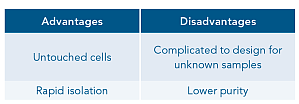

一起看 NK 细胞分选方案与数据~在细胞分选中,阴选通常是指对非目的细胞进行标记和去除,来得到目的细胞。避免通过直接的标记目的细胞(比如使用表面特异性抗体标记),从而来减少细胞活化可能。因此,阴选方法的优势在于可以保持目的细胞未受刺激的原始状态,分选速度快。不过相对阳选而言纯度稍低,而且需要事先对原始样品的细胞组分有所了解,准备相应的标记抗体。阴选的优势与劣势本文将大家分享一种新的阴选方法和相关数据,利用 Strep-Tac ...

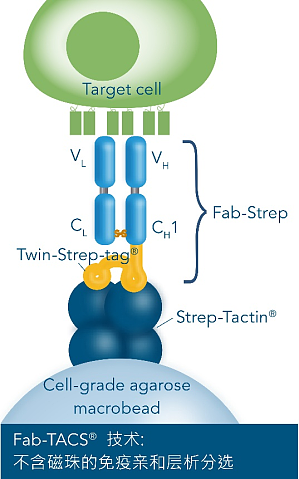

免疫亲和层析是以 Fab 片段为基础的无痕亲和细胞分选技术(traceless affinity cell selection, Fab-TACS)。Fab-TACS 运用免疫亲和层析的原理,使用细胞表面抗原分子 CD marker 中的 Fab 片段来进行捕捉及释放目的细胞。以抗体的 Fab 片段取代一般具有高亲和力的完整抗体,实现试剂与细胞的可逆结合,直接从全血或其他血液样本中分选目的细胞。Fab-TACS 柱子填充了包被有 Strep-Tactin® 多聚体的细胞级琼脂糖 ...

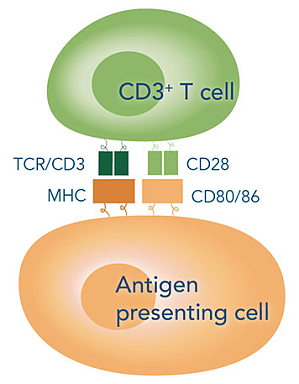

机体免疫应答过程的复杂性和严格的调控性,是由多种免疫细胞和免疫分子共同参与完成的。而T淋巴细胞的活化,在免疫应答中扮演着相当重要的角色。研究表明,诱导T细胞的活化与增殖需要两种信号:一种是 TCR/CD3 与抗原提呈细胞(APCs)表面特异的 MHCⅡ 抗原肽复合物结合产生的特异性抗原刺激信号;另一种是非特异性协同刺激信号,由 APCs 表面的协同刺激分子和 T 细胞的相应受体相互作用后产生,其中 CD28/B7 是最为重要的协同刺激分子,能增加 IL-2 的 ...

血清一定需要加热灭活人们通常通过在56°C加热30分钟的办法,来灭活血清中的补体,以及其中可能的微生物(比如支原体)的污染。加热灭活带来的问题是,血清中的氨基酸、维生素和生长因子等也会不同程度的被破坏。Triglia and Linscott 的研究发现(1),胎牛血清中的补体含量很低,即使在未稀释的胎牛血清中,也观察不到溶血现象。另外37°C的加热能够有效灭活补体。所以对胎牛血清而言,并不需要通过专门的热灭活来灭活其中的补体 ...