数据库

地衣体上的一种粒状物。通常其中包有与地衣体本身的藻胞(gonidium)不同种类的藻类(多为蓝藻类)(地卷Peltigera)。同样的构造其埋于地衣体内部的称为内地衣瘿(inner cephalodium),如肺衣属(Lobaria)。 ...

为藻与菌共生的植物体。往往根据菌类的附属群,以及近年来部分针对共生体内的各菌类群来处理归属和分类问题,它们是门与门之间的共生。此外,以藻和菌都不能单独产生代谢产物地衣酸这点,把它们划分为特异的独立群也比较适当。第四纪以后的实际的化石种类及现有的有400属2万种,广泛地分布于世界各地。从外形上看,可分为三型:小形的紧贴附在基质上的壳状地衣(如文字衣属,座盘衣属):叶状体平扁似叶而不紧紧贴附于基质 ...

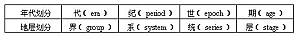

指地球发生后,从最古的岩石或地层形成到现在的期间。一般有史以后的时间未计在内。现在已知的最古的岩石距今已有35亿年。划分年代的标准是生物界的变迁,特别是动物群的变迁。现在使用的年代划分的名称是1900年在巴黎由国际地质学会制定的,细分如下: 根据因放射性矿物测定绝对年数,纪大体为3×107年或是其倍数。代从古开始按顺序为太古代、元古代、古生代、中生代、新生代。但近年来随着年代测定的进步,前二 ...

指随地质年代的推移生物群落的演替。自从地球上生命诞生以来,随着地球上环境的变化,包括种的进化在内的生物群的演替,是在漫长的地质年代中发生的。因此,一个地区的群落,是相应于地质时期的气候等几多环境的变化而发生演替的。在这方面有著名的关于北欧最后冰川期后的气候变化和植物群落演替的布利特塞尔南德学说。

是研究植物界与地球间关系的科学。地植物学一词早在十九世纪就已开始采用了,而E.Rubel曾特别有所强调。主要是研究有关地球上的植物分布(植物区系地理学)、对植物作用的外界因素的地区性问题(植物生态地理学)以及地球的地史变化与植物的关系植物史(德Pflanzengeschichte)等。 ...

是指因遗传合成珠蛋白的能力降低,引起血红蛋白合成不正常,呈现低色素性小球性贫血或伴有脾肿大的溶血性贫血综合症。构成血红蛋白的α、β、γ及δ的各珠蛋白链,分别由独立的结构基因所决定,α链与非α链(β、γ、δ键)在合成中保持一定的平衡。成人型的血红蛋白(HbA)为含2个α链和2个β链的四聚体,在每个珠蛋白链结合1个血红素。因为合成能力下降发生在任何链上,而分为α地中海贫血、β地中海贫血、δ地中海贫 ...

为北半球植物区中的一个区系植物区。北接欧洲-西伯利亚区系植物区的西部,包括西班牙·葡萄牙、意大利、巴尔干三个半岛,土耳其,小亚西亚及北非地中海沿岸地带。气候是夏季干旱,冬季湿度高,所谓地中海型气候。而硬叶常绿树(栎属Quercus、松属Pinus)等区系的主体部分,由于冰河期有数个陆桥南移,所以植物种类较多,固有种也丰富,特别是科西加、撒丁两岛最为显著。同时有相当部分从欧洲西岸北上到达英国。野 ...

地衣类产生的物质被总称为地衣成分(德Fle-chtenstoff),但其中多为地衣所特有的有机酸类的成分特称为地衣酸。大致分为高级脂肪酸和芳香族酸。前者属于在冰岛衣中发现的原地衣甾酸(d-protolichesteric acid),约有数十种,后者是在石茸属(Gyrophora)、蓝藻衣属(CyanoPhila)等中的石茸酸,已知约有30种缩酚酸类,在睫毛苔中发现了水杨嗪酸(salazini ...

系甲壳纲2对触角中的第二对。与第一触角称为小触角或前触角相对应,第二触角称为大触角或后触角。第一触角为单叉型;而第二触角原则上为双叉型,即具内外2根鞭(flagellum)。触角腺开口于基部。无节幼体之第二触角位于口后侧方,以后再移至前方。除为一种感觉器官外,也是低等甲壳类的重要游泳器官。 ...

新生代的最后时期,分为更新世和全新世(或现世)。大冰川期包括在这个期内。人类开始进化。第三纪和第四纪的分界怎样划分是长期以来就存在的问题。由于不能明确地划出界限就不可能划分出纪,所以1948年在伦敦召开的国际地质学会议上,以海成的Calabrian层与同时有异相关系的湖成的Villafran-chian层定为第四纪的起始,以Astian层定为第三纪的终了,这样大体上解决了这个问题。一般认为大概 ...

新生代分为第三纪和第四纪。第三纪约从距今0.65亿年前开始经历了0.63亿年,占新生代的大部分。第三纪这一名称是十八世纪末把地层分为第一纪、第二纪、第三纪而遗留下来的(第一纪相当于古生代,第二纪相当于中生代)。第三纪分为早第三纪(Palaeogene)和晚第三纪(Neogene),又分别分为古新、始新、渐新以及中新、上新各世。一般说来,进入第三纪时生物地理区的分化已很显著,各地都增加了独特的种 ...

系甲壳纲之2对触角中前方的1对。大多较第二对(第二触角)小,故亦称小触角或前触角。第二触角为双叉型,而第一触角则为单叉型,鞭有2—3根者系复分裂所致。十足目之第一触角的基节上具裂隙状开口,通平衡囊。 ...

F1为其符号,F表示子代。 ...

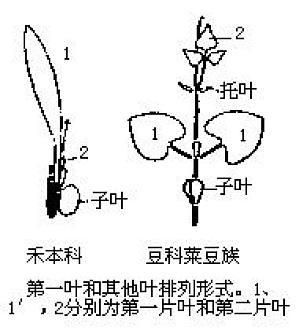

指种子植物个体发育中继子叶而生出的叶。在单子叶植物是夹着子叶和茎而位于相对一侧,在双子叶植物中则与两个子叶呈直角着生,也就是一个或两个对生。常常呈现与上部普通叶不同的叶形和叶序,多可理解为个体发育中表现出的系统发育的原始性状。例如豆科菜豆族(Phaseoleae)的普通叶为复叶互生,而第一片叶则是单叶对生。自w.Troll以来,其系统论的意义受到重视。然而在蕨类植物则把胚发育的初生叶,亦即相当 ...

以发作性意识丧失为主要征候的各种疾病的总称。典型的发作是全身痉挛,可分为内因性的原因不明的真性癫癎和由于脑肿瘤、头部外伤、脑梅毒、尿毒症、酒精中毒等所引起的症状性癫癎两种。两者的症状是相同的,其区别点并不明确。典型的痉挛发作(大发作)是在短暂的先兆之后突然意识丧失,出现强直性痉挛,继而经由阵挛性收缩而进入睡眠期。此时据说要有相当数量的脑神经细胞遭受不可逆性损伤。从一定的肌群开始然后波及到全身的 ...

(A表示腺嘌呤,G表示鸟嘌呤,T表示胸腺嘧啶,C表示胞嘧啶)。自发的这种突变发生频率和碱基对转换突变是一样的。但至今无论是对这类碱基对颠换突变的发生机制,还是其特异的诱变剂还都不清楚。 ...

I,原子量126.9。可在各种生物体内发现。在海藻、海产动物中主要以碘化物形式存在,在脊椎动物甲状腺激素中含量多,是不可缺少的元素。在血浆中无机碘的含量不多,在甲状腺中蓄积的量是血浆中的700倍。如给鼠注射131I,15分钟后在甲状腺中出现的131I,有95%与蛋白质结合,而且其中80%和二碘酪氨酸、10—15%和甲状腺素结合着。若将131I施与果蝇,则85%沉积于角质层中。如果用KOH溶液处 ...

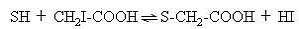

CH2ICOOH,亦称一碘醋酸。熔点82—83℃。具有按下列方式与带有SH基的物质结合的性质。 因此以-SH为活性基的酶,例如醇脱氢酶、琥珀酸脱氢酶、3-磷酸甘油醛脱氢酶和象CoA那样的作用与-SH有关系的物质,可被碘乙酸特异地且不可逆地抑制。因此这一化合物对于发酵、糖酵解、肌肉收缩等也显示强抑制作用。 ...

CH2ICONH2,是和碘乙酸一样,可通过下列反应不可逆地抑制SH酶类的物质。 R-SH+ICH2CONH2→R-S-CH2CONH2+HI ...

原来是指可与多数变异体重组的基因内的微小部分所谓点的一种突变。现在则用于作为一般碱基对置换和移码所造成的突变的总称。