存在于肝脏中的防止鸡贫血的因子。A.G.Hogan(1939)取小鸡(Chick)一词的C而定名为维生素Bc,G.M.Biggs分为羽毛因子B10和生长因子B11。酵母中含有的Bo,称为维生素Bo复合体,一般认为是在蝶酰谷氨酸上结合有6个分子谷氨酸的蝶酰7-谷氨酸,该物水解,可显有叶酸的作用。 ...

抗佝偻病的脂溶性维生素,巳知有D1,D2,D3,D4,D5等数种,但实际上主要有D2,D3M种。(1)维生素D2,C28H44O,也称钙化甾醇(calc-iferol),和visterol,但统一称为麦角钙化甾醇(ergocaleiferol)。是由紫外线照射植物性固醇的麦角固醇(维生素原)而获得的。最大吸收在264.5毫微米。(2)维生素D3,C27H44O,称胆钙化甾醇(cholecal ...

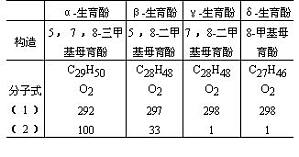

作为鼠的抗不孕症因子而发现的脂溶性维生素。为母育酚的衍生物,已分离出四种生育酚:α-,β-,γ-,δ-生育酚。多数存在于植物性食品中,油脂中特别多,动物性油脂中几乎不存在。为淡黄色粘稠性的油状物,能可溶于多种有机溶剂中,具有游离的酚基容易变为醌而被氧化的性质。对酸稳定,对碱不稳定。天然产品(1)在乙醇中的最大吸收(毫微米),(2)生物学的效力是D型,左旋,效力为DL型的1.4倍。通常利用醋酸酯 ...

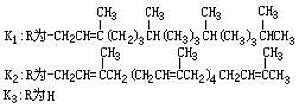

促进血液凝固的脂溶性维生素,K是Koagu-lation的缩写。也称抗出血性维生素。作为具此作用的物质已从天然物中分离出K1,K2,以及合成出K3,K4,它们都是萘醌的衍生物。维生素K1亦称为叶绿醌,C31H46O2,黄色油状。维生素K2亦称为金合欢醌或甲基萘醌C41H36O2。维生素K3就是2-甲基1,4萘醌(menadione),它是人工合成的代表性物质,有特殊臭味,作为维生素作用比K1和 ...

通常称为必需脂肪酸。是治疗无脂肪饲养的鼠的鳞状尾、脱毛和不孕症等有效的不饱和脂肪酸,或含有不饱和脂肪酸的脂肪,是具有双键和三键的脂肪酸,1934年H.M.Evans把亚油酸和亚麻酸等命名为维生素F。花生四烯酸(arachidonic acid)对人和动物,也是不可缺少的营养素,但是脂质的成分,一如把必需的氨基酸不称作维生素一样,在大多数情况下,把它排除在维生素分类之外,可是重要的脏器激素前列腺 ...

发现于肝脏和酵母中,是鼠乳汁分泌的必需因子(L因子,泌乳因子)(中原和郎,1934),对人的效果不肯定,以后清楚此因子无论其化学结构还是作用机理都是由二种不同的维生素L1邻氨基苯甲酸(anth-ranilic acid)和L2(腺嘌呤硫代甲基戊糖)组成的(中原和郎,1945)。但L效果没有确实的证明,因此把它作为独立的维生素看来是有问题的。 ...

在治疗毛细管透性增大的紫斑病中,因红辣椒(paprika)和柠檬汁的效果比用维生素C好,故A.von-Szent-Gyrgyi(1936)根据“permeabili-ty”(通透性)的词头“P”,把这种有效成分定名为维生素P。以后才知道,从柠檬中分离出的结晶是桔皮素(hesperitin)的配糖体(7-芸香糖苷)——桔皮苷(hesperidin)和槲斗皮酮(quercetin)的配糖体(3-芸 ...

亦称抗维生素,是一种抑制维生素作用的物质,大多数是与维生素具有类似的化学结构的合成化合物,著名的有抗硫胺素对硫胺素,脱氧吡哆醇对维生素B6 ,磺酰胺对对氨基苯甲酸,氨基蝶呤对叶酸等。但是还有少数的天然存在的维生素颉颃体,抗生物素蛋白(avidin)是含于卵白里的糖蛋白,能与生物素特异结合,阻碍生物素的吸收引起生物素缺乏症。双羟香豆素(dicoumarol)是在甜三叶草中发现的维生素K的颉颃体。 ...

三叠纪繁盛的中小型海生爬行类。具有非常长而曲折的头,肩带与腰带腹侧的骨骼坚硬结实,足短,变成鳍脚。头骨小而平,外鼻孔后移,在长颌骨上生有多数锐利的牙齿。从这些特征可以想象,将如划浆一样在水中游泳,同时把头超出水面,在可及的距离内将进入的鱼用锐利的牙齿捅捉吃掉;另也能到陆地来运动。1939年日本宫城县发现的稻井龙,其头骨不明显,从胴部结构来看,认为是伪龙类(Notho- saurus)的同类,而 ...

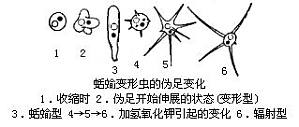

为变形虫型生活相细胞特有的结构,也见于粘菌的变形体及紫菜的游动孢子,但特别是指原生动物内足类及多细胞动物的某种游离细胞,以及在组织培养的各种多细胞动物的组织细胞等,由原生质体形成的临时性突起的、与运动有关的细胞器。根据形状,将伪足分为叶状伪足、丝状伪足、根状伪足和有轴伪足四种类型,但移动运动活泼的可专称叶状伪足。其他类型的伪足是以摄食为主要功能,多数为游离性伪足。伪足的形态及数目,即使在同一种 ...

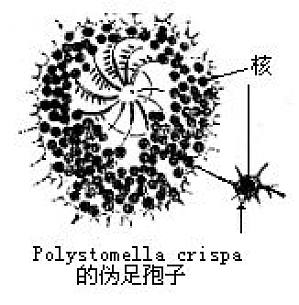

在多室性有孔虫类世代交替中参与无性繁殖的孢子。小球型(microsp-heric form)个体的单一核通过多次分裂形成多核,或以原有的多核为中心形成这种孢子,有变形虫状伪足。并在母体外或母壳内分泌新壳而成大球型(megalosphericform)。 ...

在动物能够灵活运动的部分中,其身体的前端部分,一般是由以口为中心的感觉器官和发达的脑所构成的复杂的头,身体是沿运动方向而成长形;但身体的后端一般不象头部那样复杂,而是比较简单,常成为细长形,即为尾。不过在空中或水中的运动上,有的被作为运动器官来使用,这样相应地其构造也就变得发达起来。原生动物和精子有类似尾的鞭毛,也称为尾。 ...

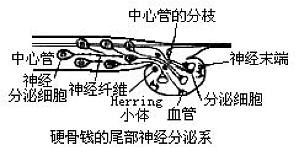

分布在鱼类脊髓尾部的神经分泌细胞的细胞体与轴索以及含轴索末稍部的尾部下垂体系的总称。在可以研究的范围内存在于除翻车鲀科和杨枝鱼科以外的所有的硬骨鱼和软骨鱼类,但据说全头类也没有。在软骨鱼类有分泌细胞但无尾部垂体系统。由细胞体所形成的嗜酸性分泌物[在果摩利氏染色法(Gomor-is staiming method)中可被铬明矾-苏木素-根皮红所着色]在轴索内部移动到尾部下垂体,贮存于接于血管的胞 ...

在硬骨鱼类脊髓末端(终枝前)形成的一种神经垂体,也称神经性脊髓垂体(neurohypophysisspinalis)。相当于尾神经分泌系统的贮藏释放部分,是由神经分泌细胞的轴突及其末端、神经胶质细胞和上衣细胞及该等细胞的突起、包裹它们的硬膜以及网眼状血管所构成的。轴突末端含有直径80—170毫微米的神经分泌颗粒、50毫微米的小泡和线粒体。尾垂体提取物具有降低鼠血压的作用;使鲑膀胱收缩的作用;升 ...

亦称尾骶骨。指一部分哺乳类由尾椎愈合而成的骨块而言。构成尾骨的尾椎数颇有个体差异,人是在3—6块的范围内。尾骨往往与尾端骨混同,并且也使用同一外语。 ...

海鞘类的浮游幼体(蝌蚪形幼体)因有与幼态类(Larvacea)住囊虫(尾海鞘类)的成体相似的体态,故有此名。 ...

和中胚层化因子相同,尾化因子是山田常雄的重复势能论中作为头尾决定能力(Cranio-caudal me-diator的略称)的承载因素而提出的术语。 ...

亦称尾扇(德Schwazlcher)。(1)柄眼甲壳类最后的体节(腹部第七体节)。无肢,呈板状,与第六体节的游泳足共同形成扇状的游泳器官。(2)蝎类最后部体节有毒针,剑尾类有尾剑。(3)昆虫的最后体节,包括肛门。在多数昆虫中退化,以肛片形式残存于肛门周围。 ...

为鱼类和其它部分脊椎动物正中鳍的一种,位于尾端。在圆口纲等所见的为原始型,脊柱到末端一直是直的,而尾鳍被其分开,成为背腹两侧对称的原始正形尾(diphycercal),在软骨鱼类,脊柱之尾端向背侧屈曲,与此相应,尾鳍之背叶发达,腹叶较小,呈不对称的歪形尾(heterocercal)。及至硬骨鱼类,背叶有所变小,腹叶有所变大,在外形上再次成为背腹对称的正形尾(homocercal)。在鳗与肺鱼中 ...

在脊椎动物中,运送静脉血由尾部回心脏的静脉,沿尾动脉下方,与尾动脉共同通过尾椎的脉弓前行,多数情况是到体腔后左右分叉形成肾静脉进入肾脏,然后左右汇合形成后主静脉,但是哺乳类尾静脉不分叉,而直接连于后主静脉。 ...