胃腺分泌的消化液。人体的胃腺主要有三种细胞组成:壁细胞、主细胞和粘液细胞,分别分泌盐酸、胃蛋白酶原和粘液。胃液呈酸性(PH为0.9~1.5)。胃蛋白酶原在盐酸或有活性的胃蛋白酶的作用下被激活成胃蛋白酶,使食物中的蛋白质分解成胨及少量多肽与氨基酸。这一作用必须在酸性环境中才能实现,最适PH为2。胃酸除能激活胃蛋白酶原、为胃蛋白酶造成适宜的酸性环境、使食物中的蛋白质变性而易于水解外,还具有很强的杀菌作 ...

亦称溃疡病。发生在胃和十二指肠处粘膜坏死脱落后形成的缺损。溃疡的形成均与胃酸和胃蛋白酶的消化作用有关。溃疡病的发病原因和机理比较复杂,概括说是对胃、十二指肠粘膜的保护因素和损害因素推敲所致。在正常情况下,身体有胃粘液、胃粘膜屏障,碱性十二指肠液中和胃酸的作用,粘膜细胞更新旺盛,胃肠壁血供充沛以及正常的节律性胃、十二指肠运动功能等一系列保护性机理,使胃、肠粘膜不受损伤。持续或过度的精神紧张、情绪激动 ...

与性别决定有关的染色体。自1902年麦克朗在直翅目昆虫中首次发现了性染色体后,性别决定就和性染色体紧密联系起来。高等动物有明显的性别差异,某些动物的雌体和雄体的每个细胞里,都有一对性染色体,它们的形态、大小和结构随性别的不同而不同。哺乳动物(包括人类)的雄性个体细胞中有一对大小、形态、结构不同的性染色体(XY);雌体个体细胞中有一对形态、大小相似的性染色体(XX)。X染色体和Y染色体有同源部分,也 ...

S,原子量32.1。是一切植物不可缺少的营养素。植物、微生物是以硫酸盐的形式被摄取的,进入体内后被还原为硫比氢H2S,用于胱氨酸、半胱氨酸、蛋氨酸(含硫氨基酸)的合成。在动物体内则是以硫酸离子、硫酸酯(软骨素硫酸)的形态存在。此外,连结蛋白质的氨基酸之间的-S-S-桥,起着稳定蛋白质分子的螺旋结构的作用。硫还以异硫代氰化物的形态,存在于杂环化合物如硫胺素、生物素和青霉素中,或是在特殊植物的芥子油中 ...

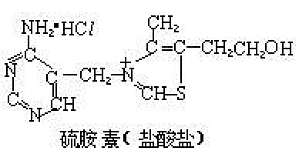

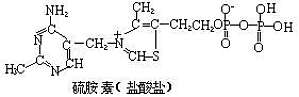

与维生素B1相同,在欧洲也用抗神经炎素(aneu-rin)的名称,亦称抗神经炎性维生素,是最早发现的维生素。很早以来就已知道(高木兼宽,1882)经常食白米容易引起脚气病,铃木梅太郎(1910)从米糠中提取出洽疗脚气病的有效成分硫胺素(oryzanin),第二年C.Funk也得到同样的物质,并命名为维生素(vitamin)。1926年取得结晶体,直到1936年,由A.Windans,R.R.W ...

缩写TPP,又称辅羧化酶。是硫胺素的焦磷酸酯。K.Lohmann和P.Schuster两人将B1制成结晶,并测定了它的化学结构(1937)。从酵母开始到许多生物,其体内都含B1,在动物组织内,大部分维生素B1是酯型的。在植物体内,因组织的不同而维生素B1和它的酯型物按一定的比例而存在。当动物细胞内吸收了硫胺素时,便由于硫胺素磷酸激酶的作用,从三磷酸腺苷接受焦磷酸,变成这种酯。因而就维持了硫胺素 ...

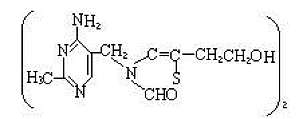

巯基型维生素B1的衍生物。最初是由O.Zima和R.R.Williams(1940)得到的双硫型的维生素B1。并因同样的双硫型B1之一的发现而引起了人们的注意。将硫胺素在碱性中经空气氧化而生成,其由半胱氨酸还原时则返回于B1。 ...

亦称维生素B1酶。1942年藤田秋治、沼田勇发现在贝类,特别是在文蛤属(Meretrix)、蚬属、蛤仔、和甲壳类(虾、蟹)中存在着能分解维生素B1并游离出噻唑(thiazole)的酶,并命名为维生素B1酶(aneurinase)。D.W.Woolley,R.R.Sea-lock在美国,几乎在同一时间,发现鲤鱼中有维生素B1酶,这种酶由于以后国际上将维生素B1称为硫胺素,故统一称为硫胺素酶。该酶在贝 ...

硫胺素的单磷酸酯。是细菌和植物等一些能自体合成维生素B1的生物在合成B1时的中间体。这些生物首先分别合成嘧啶和噻唑,随后将二者一度缩合成硫胺素一磷酸,并将磷酸离断成为硫胺素。在动物组织内也有一部分存在硫胺素一磷酸的,这是由于存在于动物中的硫胺素焦磷酸酶而生成的,这里它没有硫胺素二磷酸那样的辅酶作用,另外此酶由于ATP而受到促进,也是分解二磷酸核苷的特异性酶。 ...

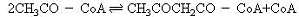

亦称乙酰 CoA-乙酰基转移酶(acetyl-CoAacetyltransferase), EC2.3.1.9.可催化下列反应。 参与类固醇(类异戊二烯)活体合成及丁酸发酵。 ...

链霉菌属远青链霉菌(Streptomyces azureus)及夏威夷链霉菌(S.hawaiiensis)产生的抗生物质。分子量约1600,亦称为藓霉素(Bryamycin)或硫活素(Thiactin)。与其类似的抗生物质,有硫肽菌素(Thiopeptin)、盐屋霉素A(Siomycin A)和孢囊霉素(即可变菌素)(Sporangiomycin)等。能抑制细菌蛋白质的合成。可作用于核糖体50 ...

缩写s4U。是存在于原核生物的tRNA中的微量碱基,占据从5′末端第8位的特定位置。其特征是在330毫微米处有最大的吸收。 ...

在硫胺素的碱性溶液中,当与溴化氰(bromo-cyan)或赤血盐(铁氰化钾)作用时所产生的荧光物质。将硫色素在碱性条件下转移到丁醇中,可通过测定其蓝紫色的荧光来进行硫胺素的定量。熔点为228—229℃(分解)。硫色素不具维生素B1的效能。 ...

又称硫酸角质,与蛋白质形成结合体存在于哺乳类的角膜、椎间板、软骨和动脉中,也就是以蛋白多糖(proteoglgcan)形式存在的一种粘多糖。在多数情况下和硫酸软骨素共存,也有时两者只有一个蛋白质部分。在胎儿期软骨的蛋白多糖中几乎不含有硫酸角质素,但随着年龄增加其含量渐增,这可作为动物结缔组织伴随年龄发生变化的例证。如图所示,硫酸角质素是以D-半乳糖和N-乙酰葡糖胺-6-硫酸形成的双糖作为主要重 ...

亦称脑硫脂。是分子中含硫原子的脂质。已知天然的有硫酸酯型的脑硫脂(sulfatide)和磺酸型的磺酸脂(sulfonolipid)。前者存在于脑、肾脏中,有名的是脑苷脂硫酸酯(半乳糖脑苷脂-3-硫酸)。在肾髓质外侧亨利氏袢升支变粗部分和海鸟盐腺中大量局部存在,引人注意的是与离子的输送关系,后者存在于叶绿体膜上,有名的是6-磺基异鼠李糖基甘油二酯(sulfoquinovosy-idigl′yceri ...

在哺乳动物真皮中发现的一种粘多糖。在真皮中,于成熟的胶原纤维丰富的层中,以蛋白多糖即以与蛋白质相结合的(蛋白硫酸皮肤素)形式而存在。因此胶原分子是按一定的空间排列集成,并由桥键组成纤维构造,而蛋白硫酸皮肤素具有重要作用。除皮肤以外,也可从大动脉、脐带、腱、心脏瓣膜、肝脏和半月瓣等分离出来,而在鼻软骨和骨端软骨中并不存在。化学构造如图所示是L-艾杜糖醛酸和N-乙酰半乳糖胺-4-硫酸所形成的二糖单 ...

指存在于以软骨为中心的动物结缔组织中的粘多糖的一种,可用弱碱从组织中提取出来,由蛋白酶的消化而成为可溶性。原来在组织中是和蛋白质结合的。与胶原共同成为细胞间基质的主要成分。也就是蛋白多糖的侧链经碱和蛋白酶处理成切断而生成的物质。作为正常的组织成分大概没有以游离形态(即不与蛋白质结合的形态)而存在。最深入研究的是牛鼻软骨的硫酸软骨素。它具有由50个D-β-D-葡萄糖醛酸基(1→3)N-乙酰-D- ...

这类细菌是专性厌氧菌,在无氧的条件下,硫酸盐作为电子的末端受体而被还原,使特定的有机物或分子态氢被氧化,从而获得能量。分两属,一属菌体弯曲,具极毛,含细胞色素c3,为脱硫弧菌属(De-sulfovibio),如脱硫弧菌(D.desulfuricans)和巨大脱硫弧菌(D.gigas)等;另一属基本为杆状,有周毛,可形成芽孢,含细胞色素b,称脱硫肠状菌属(Desulfotomaculum)。可利 ...

作用于有机硫酸酯使之游离出无机硫酸的酶之总称。R-O-SO3- H2O→ROH+SO42-+H 。其种类非常多,为方便起见,分为下列几类:(1)芳(香)基硫酸酯酶(arylsulfatase)(EC3.1.6.1):一般作用于芳香硫酸酯的,如对硝基苯硫酸酯的酶。(2)甾类硫酸酯酶(Steroid Sulfatase)(EC3.1.6.2):如作用于硫酸酯等的雄(甾)酮硫酸等甾类的酶。(3)葡糖硫酸 ...

亦称为6,8-硫辛酸(6,8-thioctic acid)。是作为2、3种微生物的生长因子(硫辛酸或醋酸代用因子)被发现的(J.Reed.I.C.Gunsalus)。它的氧化物是亚砜,称为β-硫辛酸,与此对应的硫辛酸称为α-硫辛酸。容易还原变成二氢硫辛酸(E0′=-0.29V,pH=7.0)。其生理作用是作为丙酮酸、酮戊二酸氧化脱羧反应的辅酶。在这种情况下的硫辛酸一如生物素辅酶型那样与转乙酰酶 ...