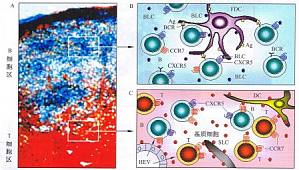

生发中心的发育与结构 生发中心主要由B细胞组成,其中也有部分(大约10%)抗原特异性T细胞(有利于继续为B细胞分化提供辅助)及Mφ。在光镜下,由淋巴结的内层向外(图中为从下到上),生发中心的结构依次为暗区(darkzone)、亮区(1ightzone)和边缘区(mantlezone)。 生发中心的发育和形成经历三个阶段:①中央母细胞阶段:进入淋巴滤泡的B细胞每6~8h分裂一次,呈指数 ...

影响生发中心形成的因素 ①B细胞趋化因子受体(BLR):前已述及,激活的B细胞受趋化因子吸引,从T细胞区迁移到淋巴滤泡,条件是必须表达BLR受体CXCR5。缺失BLR的小鼠,其活化B细胞只能停留在胸腺依赖区和边缘区,不形成生发中心。 ②TNF及TNF受体:已知TNF-α、淋巴毒素α/β(LT-α/lT-β)及相应的受体TNFRl均与初级滤泡和生发中心形成有关。因为敲除TNF、LT- ...

通过与FDC的相互作用激活的B细胞进入淋巴滤泡:经历了抗原识别和T细胞相互作用而被激活的B细胞,除了分化为产生IgM的浆细胞而外,大部分会返回到淋巴滤泡。淋巴滤泡中以网络形式分布着一群FDC,这是与T细胞区广泛分布的并指状树突状细胞(mter山g~tatlngl3(2)在起源与功能上全然不同的细胞成分。后者不属于白细胞,也非来自骨髓前体细胞,既无吞噬功 ...

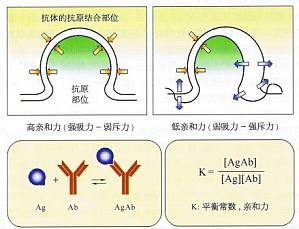

体细胞高频突变与抗体的亲和力成熟 抗体亲和力描述的是抗原表位与抗体分子抗原结合部位之间的互补情况,体现两种分子间吸引力与排斥力间的平衡与消长。亲和力可以用抗原-抗体复合物的形成量与游离抗原加游离抗体量的比值作定量评估,即计算两者间的平衡常数。抗原-抗体结合的亲和力及其测定原理图上方表明亲和力高低由分子间吸力和斥力间的消长所决定;下方为定量评估亲和力的平衡常数计算原理。 生发中心微 ...

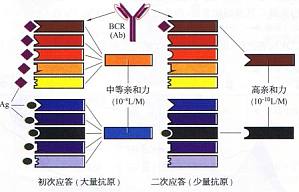

抗原对受体结构多样性B细胞克隆的选择 抗原对带有结构各异B(:R的B细胞克隆进行选择是亲和力成熟的关键。在初次应答时,大量抗原的出现,可使带有不同亲和力BCR的各种B细胞克隆被选择和激活,所产生的抗体,同时包括高、中、低亲和力,是一种混合物,其平均亲和力为中等。当大量抗原被清除,或二次应答仅有少量抗原出现时,该抗原会优先挑选高亲和力的3CR与之结合,仅仅使相应B细胞发生克隆扩增。其结果,该克 ...

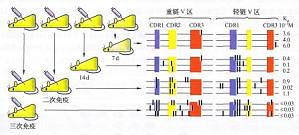

B细胞发生高频突变的特点 ①通常出现在生发中心。 ②主要发生在重排过的B细胞V区基因,也可发生在V区基因旁侧区,一般不发生在C区基因中。突变大部分集中在重链和轻链V区的互补决定区(complementarlty determining region,CDR)。 ③主要是点突变,偶见发生基因缺失和重复。 ④突变频率很高,每一次细胞分裂约在l 000个bp中发生一个点突变,而 ...

抗体的类别转换 抗体主要履行三项功能:中和作用、调理作用和补体激活作用。对此,不同类别(class)的抗体各有侧重。而且,抗体的血清含量,穿越胎盘和向血管外弥散的能力、参与ADCC及诱导超敏反应的能力,也因类别不同而相互有别。显然,只有IgM一种类别的抗体是不行的。IgG类抗体在显示各种抗体功能,特别是抗细菌感染方面非常重要,并可穿越胎盘;而IgA对黏膜免疫、IgE对抗寄生虫感染实属必须。 ...

抗体类别转换的特点 类别转换不涉及抗体的抗原结合特异性,即不改变抗体的独特型(idiotype)。在分子水平,类别转换仅针对免疫球蛋白重链C区基因的重排,即通过C弘转换为CT、Co或CE而实现类别的改变。 类别转换主要出现在二次应答之后,由此产生的IgG随之发生亲和力成熟和含量的上升,表明两者基本上是同步的。抗体类别转换、亲和力成熟和抗体含量的提高发生在二次免疫应答A。类别转换( ...

影响抗体类别转换的因素 (1)抗原的性质:可溶性蛋白抗原(TD抗原)主要诱导人和小鼠产生IgGl;多糖类抗原易诱导IgM的产生,某些多糖对成年人诱导IgG2,对小鼠诱导IgG3;蠕虫类抗原易诱导IgE生成,可能与这些抗原易活化NKT细胞分泌IL-4有关。 (2)免疫途径与免疫佐剂:抗原免疫途径不同,产生的抗体类别也不相同。如口服抗原涉及黏膜免疫,产生IgA为主的抗体;而皮内、皮下免疫 ...

浆细胞的产生与抗体生成 在B细胞激活的次级时相经历亲和力成熟与类别转换的B细胞,最终分化成浆母细胞,后者再演变成分泌抗体的浆细胞。图10-17表明,浆细胞胞质中除了少量线粒体,几乎全部为合成抗体的糙面内质网所充斥,生动地表明,这是一个活的抗体生产“工场”。如果这一浆细胞来自生发中心,因为发生了类别转换,可以产生类别各异的抗体,定然不同于早期时相在T细胞区中出现的浆细胞,后者主要分泌IgM。 ...

二次抗体应答 Bm的表型和功能与初始B细胞有明显的区别。Bm长寿,不分裂或分裂非常慢,高表达IgM但不分泌抗体。Bm不易诱导耐受,遇到很低浓度的抗原即可被迅速激活,发生再次免疫应答,产生抗体的速度、性质、数量、亲和力、维持时间等都与初始B细胞介导的初次应答有很大的不同。再次应答的这些特点与记忆T细胞的存在,以及FIX;可以快速地结合免疫复合物有关。细胞对扣抗原的初次应答与再次免疫应答【生 ...

记忆性B细胞长期维持的机制 某些抗原(包括完整的病毒颗粒)可以以免疫复合物的形式在免疫组织的特定部位长期停留。其中起主要作用者为F1)(2。前面提到,该类细胞可借助表面的h受体及补体受体与“抗原-抗体”或“抗原-抗体-补体”复合物结合,在树突部分(细胞伪足)形成成串的颗粒状结构。称为免疫复合物覆盖小体(iccosome)。 FDC对这些复合物不作常规的吞噬和分解,而是将它们原封不动 ...

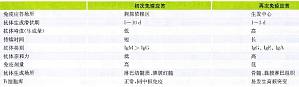

TI抗原的分类与主要特性 脂多糖及多糖类抗原能诱导无胸腺裸鼠或无T细胞动物产生抗体,称T细胞非依赖抗原(TI-Ag)。B细胞对TI抗原的抗体应答一般不出现二次回忆性反应,也没有抗体的亲和力成熟和类别转化。这意味着,TI抗原激发的抗体主要为IgM。 TI抗原因结构和作用机制不同,分为1型和2型。区别在于:①TI-1抗原主要是细菌细胞壁成分。其中的LPS属B细胞多克隆激活剂;而TI-2 ...

B细胞对TI抗原的应答 1.TI-1抗原诱导的抗体应答 LPS作为TI-1抗原的代表,引发的抗体应答可以有以下两种不同的机制。 (1)对B细胞多克隆的非特异性激活:见于抗原浓度高时,通过与B细胞表面LPS受体的结合,激活多克隆B细胞,产生低亲和力的IgM类抗体。此即LPS所具有的多克隆激活剂(polyclonal activator)功能,或称B细胞丝裂原(B cell mitog ...

CTL对靶细胞的杀伤 (一)CTL的分化成熟 CD8CTL在体内以非活化的前体细胞(CTL-P)形式存在,它必须经过抗原激活并在Th协同作用下才能分化发育为效应CTL。CTL的活化需要双信号。第一信号来自TCR特异性识别靶细胞膜上MHCI类分子-抗原肽复合物,并通过CD3分子参与抗原识别信号的传递。第二信号来自CTL细胞膜表面各种辅佐分子如CD28、CD2、LFA-1和靶细胞表明相 ...

IgG和IgM介导的效应 1.对抗原的中和作用 抗体通过Fab段与抗原结合形成抗原抗体复合物,使抗原失去生物学活性或易于被吞噬细胞所吞噬。具有中和作用的抗体主要是血循环中的IgG,作用对象主要包括两类:①针对细菌外毒素,可通过阻断外毒素与敏感宿主细胞表面的受体结合,或封闭毒素的活性部位,而使其不能发挥毒性作用;②针对病毒,可阻止病毒吸附于易感靶细胞,降低病毒的传染性。 2.免疫调 ...

IgE介导的效应机制 肥大细胞和嗜碱粒细胞受刺激后介导的免疫反应依赖于IgE,形成免疫系统的一类极其重要的效应机制。肥大细胞和嗜碱粒细胞表面表达IgE高亲和力受体(FcεRl),因而即使没有抗原,这一受体也往往结合有IgE分子,这与ADCC中的FcγRⅢ不同。抗原一旦出现并和IgE分子结合,可导致IgE及相应的FceRI的聚集,使跨膜的FcεRl分子出现成簇(clustering)现象,由 ...

CTL杀伤靶细胞细胞裂解性杀伤 (1)穿孔素:电镜下发现培养的CTL克隆在细胞内有电子致密物质。将这些颗粒分离出来后其本身就可介导靶细胞损伤。对这些颗粒进行分析后发现,其中含有高分子质量的糖蛋白,包括各种毒性细胞因子,如TNF-β、穿孔素(perforin,Pf)及一些蛋白酶如颗粒酶(granzymes,Gz)或片段酶(fragmentins)。这些酶都具有丝氨酸酯酶的活性。CTL-P通常 ...

CTL杀伤靶细胞两种主要机制 CTL杀伤靶细胞主要有两种途径:即细胞裂解性杀伤和诱导细胞凋亡。前者指CTL分泌诸如穿孔素一类的介质损伤靶细胞膜;后者指CTL通过表面FasL与靶细胞表面的Fas结合,或者通过释放粒酶B至靶细胞后诱导靶细胞凋亡。CTL杀伤靶细胞的两种主要途径A。通过分泌Pf引起细胞裂解性杀伤;B.通过Fas-FasI。诱导细胞凋亡;C.通过分泌G2诱导细胞凋亡。 1 ...

CTL杀伤靶细胞诱导细胞凋亡 (1)FasL途径:CTL的细胞毒性作用通常通过靶细胞膜表面F9s分子启动的死亡信号转导而完成。CTL可表达与Fas相结合的细胞表面蛋白,其序列与TNF同源,称为Fas配体(FasL)。当FasL与靶细胞上的Fas相互作用,通过死亡信号转导而活化凋亡途径。 FasL通常只表达在效应T细胞而在末致敏T细胞上不表达。CTI-上FasL表达的水平要高于Thl ...