本周学术君继续陪伴大家了解 CNS 杂志的最新研究进展,一起探寻科学的奥秘! 1. Nature: 揭示雄鼠不愿与病态雌鼠交配原因 交配行为是延续种族基因、繁衍后代的重要社会活动,错误的社交活动或导致潜在的健康风险。 2021 年 3 月 31 日,麻省理工学院 Gloria B. Choi 教授团队在 Nature 杂志上发表研究论文 An amygdala circuit that suppresses social engagement。研究表明小鼠能够通过辅助嗅觉系统判断同伴的健康状态,其与病态雌鼠的首次骑跨行为的时间和次数均减少,这与名为 COApm 的神经元大量激活有关。另外,研究人员将病态雌鼠的粪便和尿液涂在健康成年雌鼠身上后, 雄鼠对带有病态气味的雌鼠产生了抗拒,即雄鼠更偏向于和健康雌鼠进行交配。 该研究从新的角度阐释了雄性择偶的偏好性,对人类的社会活动行为提供了参考。宝玉跟黛玉没走到一起,莫非还是因为黛玉体弱多病...[doge][doge] 图 1:来源 Nature 2. Nature:10 万年前现代人行为的证据 目前,学界主流观点认为智人(现代人)的复杂行

丁香园与 Cell 出版社将合作推出专栏文章,第一时间分享 Cell 出版社旗下重磅研究解读,以专业、理性、价值为标准,促进学术分享。专栏初创,欢迎留言给我们提供改进优化建议。背景介绍 细胞的衰老是一种由破坏性信号触发的增殖停滞的状态,衰老细胞在衰老过程中持续存在,主要表现为形态扩大、细胞核和染色质重构、高溶酶体活性、易凋亡以及复杂的、由转录调控的分泌行为,统称为衰老相关的分泌表型 (Senescence-associated secretory phenotype, SASP)。SASP 包括多种细胞因子、趋化因子、蛋白酶和生长因子,它们可以通过促炎反应,促进衰老相关的病理特征。 SASP 受环境因素的影响,而在体内,一个主要的环境变量是氧含量,它在组织之间和组织内部是不同的。随着物种进化,哺乳动物细胞已能够通过不同的代谢途径迅速适应氧含量的变化。比如说,在低氧条件下,细胞通过激活 AMPK 信号通路和抑制 mTOR 的活性,从而使细胞的代谢模式由氧化磷酸化转变为糖酵解,并刺激血管生成。 前期也有研究表明,氧含量对衰老的发生有显著影响。低氧环境能够显著延缓培养细胞的各种类型的早衰,

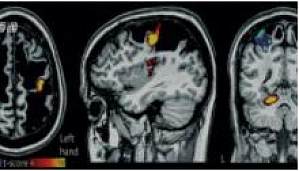

「中风」,是一个让所有老人都畏惧的字眼。 图片来源:世界中风组织 根据世界中风组织的统计,全球范围内每年有 550 万人因为中风死亡,其中绝大多数是中老年人。就算患者从中风幸存,他们中的很多往往也会失去生活自理的能力,给家庭带来沉重的负担。 多年来,如何预防与减轻中风所带来的影响,一直是生物医学领域一直关注的重点。 图片来源:The Lancet Neurology 2021 年 4 月 1 号,来自华盛顿大学的 Timothy O Laumann 与团队在医学顶刊柳叶刀的子刊 Lancet Neurology 发表了题为 Brain network reorganisation in an adolescent after bilateral perinatal strokes 的研究 [1], 报道了一起离奇的中风案例。这位患者在出生后三周就不幸中风,却一直像正常人一样生活。直到十三岁时,该患者才因自己行为的与众不同,被发现由于中风损失了四分之一的大脑皮质。这个离奇的案例展现出大脑在婴幼儿时期强大的重塑能力,也为中老年人中风的治疗带来了启示。 研究内容:13 岁的丹尼尔是一名七年

丁香园与 Cell 出版社将合作推出专栏文章,第一时间分享 Cell 出版社旗下重磅研究解读,以专业、理性、价值为标准,促进学术分享。专栏初创,欢迎留言给我们提供改进优化建议。运动对身体健康有许多益处,例如运动可以通过增加线粒体氧化能力和改善葡萄糖调节,从而对代谢健康产生积极影响,是一些代谢性疾病的首要治疗方法。 我们常说的管得住嘴,迈的开腿,但是我们真的知道应该如何迈开腿吗?坚持运动能够改善体质,但是运动量应该如何把握呢?过度锻炼是否有害身体健康? 2021 年 3 月 18 日,瑞典体育与健康学院 Mikael Flockhart 等人在 Cell Metabolism 在线发表了题为 Excessive exercise training causes mitochondrial functional impairment and decreases glucose tolerance in healthy volunteers 的研究论文。该研究发现长期的高强度运动削弱了身体调节血糖的能力,导致线粒体功能损伤,在健康个体中降低葡萄糖耐受,产生糖尿病类似的表型。图片来源:Cell

2021 年 3 月 18 日,世界著名的医学四大期刊之一 The New England Journal of Medicine 杂志刊登了一篇文章 Sulfonamide Crystals [1]。作者是泰国曼谷 Mahidol 大学的 Kanin Thammavaranucupt 博士和 Ittikorn Spanuchart 博士,英文正文如下:图源:The New England Journal of Medicine文中所述一位 42 岁患者接受了 trimethoprim-sulfamethoxazole 治疗,trimethoprim-sulfamethoxazole 翻译成中文就是甲氧苄氨嘧啶 / 磺胺甲基异恶唑,也就是我们平常所说的复方新诺明(TMP/SMX),患者的尿液显微镜检查显示为扇形结晶(附图如下),诊断为磺胺结晶引起的急性肾损伤。图源:《Sulfonamide Crystals》文章附图学术争鸣笔者认为这篇文章尿沉渣图片非常值得商榷笔者根据相关专业经验猜测文中所提供的图片并不是文中所说的 N - 乙酰磺胺甲基异恶唑 (n-acetyl sulfametho

案例详情 患者男,65 岁,于 2020 年 11 月 22 日来我院体检。 心电图检查:1、窦性心律,2、正常心电图。实验室检查:肝功能及肾功能正常,血糖 6.23mmoL/L,甘油三酯 2.75mmoL/L,胆固醇及高密度脂蛋白胆固醇正常,乙肝五项都阴性,血常规及尿常规都正常。所查的两项肿瘤标志物中唯独甲胎蛋白异常升高。 按照常理,这么高的甲胎蛋白应差不多是肝癌了吧! 进一步诊查 然而,该体检者的肝脏超声结果却未发现有占位性病变。 1. 彩色多普勒超声 (泌尿系统、肝胆脾 + 双肾、甲状腺及颈部淋巴结浅表器官、双侧颈动脉、椎动脉血管) 检查所见:甲状腺左叶实性结节,大小约 2.6cm×2.4cm×1.5cm,边界清,内可见点状强回声。甲状腺右叶多发实性或囊实性结节,大者约 1.2cm×0.4cm,双侧颈总动脉内中膜普遍性增厚,并多发粥样硬化斑块形成,右侧椎动脉部分椎间段可见,内径较细约 0.11cm,血流速度减低,血流阻力增高,左侧椎动脉血流速度偏高。脂肪肝。前列腺内钙化灶,前列腺小囊性结构,大小 0.8cm×0.5cm。 诊断意见:甲状腺左叶实性结节 (TI-RADS III-

肠道微生物对于人体的健康十分重要,多项研究均揭示其与多种疾病的关联。但是目前仍没有系统的关于肠道菌群及其基因组在长时间跨度上的动态研究。2021 年 4 月 10 日,来自荷兰格罗宁根大学的傅静远教授和 Alexandra Zhernakova 教授团队在 Cell 发表题为 The long-term genetic stability and individual specificity of the human gut microbiome 的研究性论文,对此进行了深入研究。 图片来源:Cell本研究通过对 338 名志愿者基线及 4 年后的肠道微生物群和对应时间点收集到的 51 种临床表型、1183 种血浆代谢物进行了追踪,通过比较及关联分析,描述了微生物的基因稳定性、变异及其与宿主的关系。 同时,利用这些个体特异性和时间稳定的微生物图谱,研究人员开发了一种准确性高达 85% 的「微生物指纹」识别方法。此外,该研究还报道了 190 个与宿主表型相关微生物特征;519 个与血浆代谢物显著相关的微生物特征,通路富集分析显示这些关联在心脏代谢特征、维生素 B 和尿毒症等方面均有联系。

春暖花开,微风徐徐。在实验室加班的科研小伙伴们辛苦了,实验之余看看 CNS 最新进展,放松下心情吧。 1. Nature:在热河生物群首次发现掘穴兽 热河生物群化石主要位于中国辽西义县、凌源和北票等地区,被誉为世界级化石宝库。 2021 年 4 月 8 日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所毛方圆教授团队在 Nature 发表了研究论文 Fossoriality and evolutionary development in two Cretaceous mammaliamorphs。该研究报道了 在中国东北部早白垩纪热河生物群的两个哺乳形类物种的化石,即三列齿兽中国掘兽和尖齿兽陈氏掘尖齿兽。 即使这两个物种的亲缘关系相对较远,但它们特征相似如尾巴较短、爪子粗壮和胸椎数量,都表现出掘穴的趋同演化特征。两者是首次在热河生物群中发现掘穴动物,这对于深入了解生物群进化模式具有重要意义! 图 1:来源 Nature 2. Nature:颠覆认知!疯狂消耗葡萄糖的竟然不是癌细胞... 德国生理学家 Otto Warburg 在 100 年前提出著名理论:与正常细胞相比,癌细胞消耗大量葡萄糖,通

据 WHO 对营养不良的定义:所谓营养不良是指一个人摄入的能量、营养元素不足及 过量或不均衡等情况,它主要包括:(1)营养不足;(2)微量元素不足或过度;(3)营养过剩或不均衡。根据这个定义来测算,全球约有 1/3 的人口正蒙受上述各类营养不良的伤害。其中在世界上一些贫困地区,饥饿引起的儿童营养不良仍是亟待解决的社会问题。为了拯救饥饿的孩子,救援人员长期以来一直提供预先包装的,可随时食用的补充食品(ready-to-use supplementary food,RUSF)来应对。但是吃饱了,营养不良儿童的健康状态就得到改善了吗?答案是否定的。 有报道表明营养不良儿童其肠道菌群发育不成熟,将这些肠道菌群移植到健康小鼠体内会导致其体重下降。在重新与健康小鼠的肠道菌群进行交换后,营养不良的小鼠体重恢复正常。那么是否可以通过调整营养不良儿童体内肠道菌群来解决营养不良这一难题呢? 十多年来,世界著名肠道菌群研究专家 Jeffrey Gordon 致力于研究微生物在营养不良恢复过程中的作用。他和他的同事已经发现,15 种关键的肠道细菌对小鼠,猪,以及人类的正常生长都是必需的,而这些肠道菌群发育不成

癌症一直都是困扰着人类的大问题,其发生也是一个多因子、多步骤的复杂过程。根据世界影响因子最高学术期刊 CA: A Cancer Journal for Clinicians 杂志发布的最新癌症数据,2020 年全球新发癌症病例 1929 万,死亡病例 996 万。肿瘤基因组的建立,在分子水平上重新定义了癌症,当下几乎所有被批准的靶向癌症药物都是基于 TCGA、ICGC 等一些数据库。但癌症的复杂性,只让不到四分之一的患者能接受精准治疗,换句话来说大多数病例不能够根据单个肿瘤的突变,来制定独属于该患者的特定的癌症治疗方案。癌症类型情况复杂,但关于癌症的研究一刻都没有停止。CRISPR 基因编辑技术的日渐成熟,使英国 Wellcome Sanger 研究所和 Broad 研究所携手提倡的『癌症依赖性图谱』计划全面开展提供了可能。癌症依赖性是肿瘤细胞在生长,发育等一系列过程中所依赖的基因、蛋白质或其他分子特征。因而根据癌症依赖性得到的药物,一种可以直接作用肿瘤细胞生长的基因,改变肿瘤细胞的持续增殖,而另一种涉及的机制较为复杂,在突变基因不明确的情况下,使用药物作用于癌症赖以生存的 DNA

如果时光逆转,六个月前的小李无论如何也不会相信,毕业即失业竟然在自己身上应验。他也曾奔赴全国各地参加了多校的博士招生,校招时投简历也足够积极主动,但到头来留下的只有虚无的经验、空空的钱包和一路风尘。有那么一瞬间,他怀疑自己读的是不是假的双一流大学。好的单位进不去,一般的又看不上,对明年的博士还抱有一丝念想,难道这一年要居家博士二战?但在家怎么搞科研?又有啃老之嫌。假如先选择工作,后续的忙碌也让考博的希望更加渺茫。迷茫的小李开始四处上网浏览,偶然发现心仪的学校官网上线了一组通知:「xx 教授课题组诚聘科研助理」,别无选择的小李选择去试试看。图源:复旦大学小李的处境是很多毕业生的缩影。科研助理这个听起来科学味十足的职业,在稳就业的背景下应运而生,在科研院所和导师的共同探索下前行。金融危机后的产物,疫情后再获重用科研助理岗位的设立可以追溯到 2009 年,金融危机的余波还未散去,为了稳定就业,国家多部委出台政策,号召科研机构聘用高校毕业生作为研究助理或辅助人员参与研究工作。截至 2009 年底,全国高校共发布招聘岗位 7000 多个,落实 4017 个。图源:北京市科学技术委员会2020 年

对于很多科研狗而言,结婚是一件相对遥远的事情,有的同学曾许下「发了 10 分影响因子的论文,就买房结婚」的宏愿,也有同学因为久久不能脱单而感到苦恼。但如果有人告诉你,结婚对博士生的科研发表有显著的正向影响,在辛勤科研的你们,会想放下手头的实验,去努努力脱个单吗?近期,一篇发表在《研究生教育研究》上的论文,就探讨了结婚对博士生科研的影响,调查的结果,可以说是让人大吃一惊。图片来源:研究生教育研究接下来,就让我们一起走进这篇论文,看看婚姻之于科研,究竟有何奇效。结婚有利于科研,但存在显著男女差异据论文所述,该调查采用整群分层抽样方法,调查了 6 所 985 院校、15 所 211 院校和 5 所一般本科院校的 2253 个博士生。根据这项基于 2016 年首都高校博士生调查数据的分析,结婚对于博士生科研发表有显著的正向影响,相比未婚博士生,已婚博士生论文发表总篇数高出 0.4 篇。图片来源:研究生教育研究值得一提的是,结婚对男性博士生科研发表不具有显著影响,但对女性博士生科研发表有显著的正向影响,相比未婚女博士生,已婚女博士生论文发表总篇数高出 0.75 篇。具体而言,已婚博士在论文发表总

昨天科睿唯安 Clarivate 公布了最新的期刊影响因子 IF,新发布的影响因子形势是一片大好,不是中好,也不是小好,而是大好。牛刊头部效应放大形势大好,不仅说明咱们学界发展欣欣向荣,也证明了新算法的威力。从今年开始,影响因子计算中把 online 优先出版的论文(Early Access)的引用贡献计入上一年。也就是说,今年影响因子计算公式中的分子首次包括 2020 年 online 出版,但最终出版年份为 2021 年的论文中引用的那些论文。由于分母不变 —— 仍是前两年期刊所有可引用论文的总数 —— 影响因子应声上涨。拓展阅读:科研民工狂喜,明年 SCI 影响因子将集体上涨?:详细解读影响因子的全新计算方法神刊 CA-A Cancer Journal for Clinicians 是人类历史上首个 IF 过 500 的期刊,应该计入吉尼斯纪录。考虑到其他期刊 IF 还没有超过 100,CA 将在很长一段时间内独享此殊荣。而去年 CA 的 IF 还「仅有」292.278。图片来源:Wiley 官网三大刊 CNS 的 IF 稳中有升难分伯仲,全部进入四字头。四大医学期刊的 IF 也

对化学家而言,自己合成的物质只要有一种能为人类广泛应用,就是巨大的成功,注定将青史留名。造物主有时会显得尤为慷慨,连续将闪耀的时刻安放在同一人的头顶,仿佛一项荣誉不能显示出自己的造物功底。但在时光波涛的洗涤下,光环褪去,经受住考验的成果为世人敬仰,某些反转的结局让发明者背上一世骂名,郁郁而终。水杨酸的改良道路1894 年,德国化学家菲利克斯・霍夫曼加入了尚未驰名全球的拜耳公司,在药学部主管亚瑟・艾兴格林的指导下,在水杨酸的基础上合成出了乙酰水杨酸,并确定了相关的制备路径。阿司匹林的结构式,图源:百度百科历史并不总是奖赏最先吃螃蟹的人。水杨酸的天然来源 —— 柳树皮的镇痛退热作用古已有知,水杨酸的合成在 1763 年就已经完成。就连水杨酸的改良版 —— 乙酰水杨酸也并非霍夫曼首次合成,1859 年和 1869 年均有化学家制备出该物质的纯净产物,却没能意识到这一产物的药理作用。这一经典的解热镇痛抗炎药,在后续的临床验证中展现出了良好的疗效,且大大减轻了水杨酸带来的胃部损伤等不良反应。人类社会在近三十年的等待后,终于迎来了转折点。乙酰水杨酸自此开始,一步步走向神坛。拜耳公司对乙酰水杨酸进行

今年 2 月,安徽省某省属高校在其官网通知栏置顶了一则诚聘博士的公告,除了有高薪待遇,更有最高 140 万的安家费。图片来源:安徽省人社厅 七位数的安家费精当地诠释了『诚聘』二字的内涵,而如此满满的诚意,并非这所院校独有。 近几年,高校在引进人才中的类似宣传早已屡见不鲜,给出的待遇没有最高,只有更高。头衔给足之外,有些学校在招聘优秀博士时,不仅提供几十上百万可观的安家费,还提供几十万科研启动金或者个人发展保障金。更有甚者,除了安家费外,干脆直接一步到位提供一套商品房。 图片来源:广州某高校官网 这么好的待遇,真是羡煞旁人啊~~怪不得这几年考研读博越来越热呢! 可要是有人觉得,只要一入职就能立马领到巨款得到房子走上人生巅峰,那就有些图样图森破,很傻很天真了。安家费,拿到比看到少 面对几十上百万的安家费,相信大部分博士们在人生的前半段都没有见过这么大一笔巨款,动心的时候千万要冷静,要知道,在动手薅学校羊毛之前,还是有必要先搞清楚安家费里有没有猫腻。毕竟,这天下没有白吃的午餐。 顾名思义,安家费是学校给刚刚入职的博士们安顿生活的一笔费用。只有生活上稳定了,才能没有后顾之忧,踏踏实实地为学校工

1917 年 7 月,比利时伊珀尔军营中,英法联军的士兵突然发现一种闪烁着微光的雾气在脚底扩散,空气中也弥漫着一股类似于芥末的辛辣气息。 一开始,联军士兵对这种气体不以为然,可没想在二十四小时之内,他们的皮肤就瘙痒难耐,一些士兵开始吐血。长达六周的折磨后,这些士兵才得以「解脱」。 芥子气炸弹,图片来源:网络 这种闪烁着微光的芥末味气体,就是历史上最臭名昭著的化学武器——「芥子气」,学名二氯二乙硫醚。 在伊珀尔的第一次使用,芥子气就导致了一万人死亡。其骇人的杀伤力,很快得到各国军队的青睐。 在第一次世界大战中,各国军队共使用了上万吨芥子气,直接导致了上百万军民的死亡。日军在第二世界大战中使用芥子气,在我国同样犯下了罄竹难书的罪行。 可就是这样一种给世界人民带来了无尽伤痛的「恶魔」,却因一次意外的泄漏事件,成就了癌症最重要的疗法之一。 诺奖级的「恶魔」 如果没有战争,德国化学家弗里茨·哈伯(Fritz Haber)可能永远不会失去他的妻子与名誉。 1903 年,哈伯与合作伙伴开发出了哈伯-博施法,让使用氮气与氢气大规模合成农作物生长所必需的氨成为了现实。 时至今日,世界上超过一半的农业产出

不知大家平日里是不是有过这样的错觉:手机,似乎在震,门,似乎有人敲,那个 ta,似乎喜欢我但是对于科研狗而言,日常要经历的错觉远不止以上这几点,总会让人有一种科研顺遂,岁月静好之感。其实,事实并非如此。科研生活里的错觉,真是让人防不胜防啊!01 我能按时毕业毕业对于大多数人来说,问题都不大,但是还有一句老话,叫做『没有不延毕的博士』,觉得自己可以按时毕业,作为科研狗的一大错觉,大家想必都有所体会。 02 这个 idea 绝好,可以发 CNS ,发一区觉得自己的 idea 好也是大家经常有的体验,这种时候,有两种情况,一是这个 idea 真的很好,但大家总会忽略 N 年前就有人做过,当然,更多时候,觉得 idea 好,不过是一种错觉而已。 03 下周之前,论文就能投稿了三月许下的宏愿,直到九月才把论文投出去,从以为可以投稿,到投稿,往往有半年以上的距离。 04 这个实验快了,15 分钟后可以去吃饭论鸽王是怎么炼成的,自己心里没点数吗? 05 新来的小师妹,是不是喜欢我我觉得隔壁实验室的大师姐,也挺喜欢你。 06 师兄毕业前发了 5 篇论文,我也可以学过生物的都知道,世界上没有两片相同的叶

读硕读博期间,导师对自己的影响不言而喻。好导师个个相似,令人无语的导师各有各的不同,能够遇到好导师必然是三生有幸。那么,那些被导师辱骂过的研究生后来都怎么样了?笔者采访了多位有故事的同学,以下来自导师辱骂的5个关键词「没有资格、没有天赋、没有意义、没有未来、没有廉耻」的故事分享。 01 没有资格男 / 29 岁 / 上海科研不行,你没有资格谈恋爱今年是我读博的第 4 年,课题依旧没有稳定的数据和表型。看着实验室同级的女生已经开始着手写第 3 篇文章,我既羡慕又懊恼。同级不同命,同专业不同运这句话在我和她身上体现得淋漓尽致。导师对我越来越不满,在组会上反复打断我的发言,轻蔑的眼神像一根刺般插穿我的心。在这 40 余人的科研团队中,没有 SCI 论文的研究生就像没有子嗣的嫔妃,如何能获得他人的青眼?端午节后,见完异地女朋友的我被导师叫到办公室训话。他不耐烦地说道:像我这种知识分子家庭,我的儿子尚且努力拼搏,丝毫不敢懈怠。你这种小地方出来的农家子弟,怎么就不知道勤奋呢?导师一贯秉承先立业后成家的理念,在他眼里,我只是一个比寻常男生多了求学经历的穷小子,哪有资本谈恋爱呢?前路漫漫,即使艰难,我

何谓「幸福」? 这是先贤从人类混沌懵懂时期就开始思考的问题。 无论是柏拉图在《理想国》中对幸福引发的深思,亦或是孔子「一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐」中所赞颂的幸福观。 每个人,对幸福都有自己的理解。 在哲学和心理学史上,无数学者都对「幸福」的本质与定义给出了自己的解读,也针对人类幸福感的得失进行了不同层面的探索。在分析工具更加发达的现代,科学家能够对幸福感给出更加准确的评判,也终于能够验证孔子的观点,那就是物质上的得失与生命中的逆境是否能够影响我们的幸福感。 菲利普·布里克曼图片来源:Wordpress 在这条道路上走的最远的学者中,有一位名叫菲利普·布里克曼 (Philip Brickman) 的心理学家。从博士生涯开始,菲利普就对幸福的获得产生了极大的兴趣,并花了十多年来探究这个问题。可就是这样一位对幸福无比了解的专家,在自己 38 岁事业巅峰时,选择了结束自己的生命。 幸与不幸 在多数欧洲的语言中,幸福与幸运是同一个单词。所以幸运似乎是幸福的充分条件,反之,不幸则会使人失去幸福。 这个观点在很多逻辑中似乎是不言自明的。 一位中了千万大乐透的幸运儿,与一位在事故

干细胞研究,是二十一世纪最火爆的研究领域之一。可同时,它也是学术丑闻最多的领域。从韩国首尔大学黄禹锡的胚胎干细胞造假丑闻,到日本小保方晴子的 STAP 事件,干细胞领域的造假,总是能造成极大的社会影响。 可今天我们要聊的,是诺贝尔奖的诞生地-瑞典的一次造假丑闻。这次事件,在科学史上的影响力虽不及 STAP ,却直接导致了 7 名患者的死亡!魔法般的入职 2015 年 10 月 6 日,当时任诺贝尔奖委员会秘书长 Urban Lendahl 在斯德哥尔摩公布屠呦呦获得诺贝尔医学奖时,这位给予人类最杰出科学家赞誉的学者,无法料到自己会因为给予一名科学家支持,而落到「引咎辞职」的地步。 Urban Lendahl在公布诺贝尔奖图片来源:诺奖官网 2010 年,Urban 与瑞典著名的卡罗林斯卡学院(Karolinska Institutet, KI )高层决定聘用保罗·马基亚里尼(Paolo Macchiarini)。那时,欧洲学术圈都以为保罗这位来自意大利的科学家,给 KI 的领导层施加了什么魔法。 由于在意大利等国的黑历史,KI 在保罗应聘之初就收到了来自欧洲各国关于保罗的「黑料推荐信」