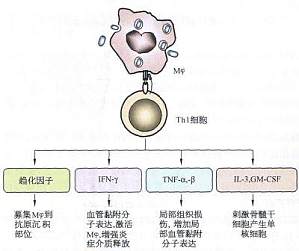

Ⅳ型超敏反应机制 经典的迟发型超敏反应可由结核杆菌皮内注射而诱发。如果宿主曾经接触过结核杆菌,就会在24-72h后出现一个由T细胞介导的局部炎症反应。抗原接种大约4h之后,中性粒细胞在注射部位开始迅速聚集,血管内皮细胞也显示出一系列的形态和功能变化,包括生物合成的增加,细胞器合成的加速,并且发生血浆大分子的渗漏。血纤蛋白原(hbrin。gen)从血液渗透进入周围组织。纤维沉积和部分T细胞及 ...

Ⅲ型超敏反应--血清病 最早被认识到的Ⅲ型超敏反应性疾病是血清病(Serum sickness),常见于用动物血清主要是马血清治疗白喉和破伤风毒素过程中。在发现抗生素之前,常通过免疫马来制造抗血清,用于治疗肺炎球菌性肺炎,马血清中存在的特异性抗肺炎球菌抗体能够清除感染。直到现在仍沿用这种方法来生产抗蛇毒的中和性抗血清,用于治疗被毒蛇咬伤的患者。免疫复合物的形成与组织损伤 当今引起 ...

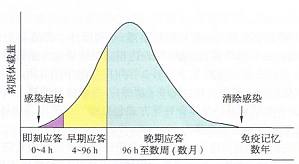

抗感染免疫的类型和结局 抗感染免疫即免疫防御,是机体免疫系统的三大功能之一,是机体免疫系统识别和清除病原体的一系列生理性防御机制。根据抗感染免疫发生时间以及涉及的机制不同,分为固有免疫和适应性免疫。 1.固有免疫 分为即刻早期固有免疫(0-4h)和早期固有免疫(4-96h)。在感染4h之内,屏障的物理阻断、免疫细胞的吞噬杀伤以及体液小分子对病原体的直接降解构成了固有免疫的即刻应答 ...

引起感染的病原体的分类 抗感染免疫(免疫防御)作为机体免疫的三大功能之一,是机体免疫系统识别和清除病原体的一系列生理性防御机制。病原体在侵入机体形成感染的同时,也触发了免疫系统并使之产生一系列的免疫防御应答。免疫防御应答的结局因病原体和机体两方面因素的相互作用而异:诱导抗感染免疫,控制感染使感染不形成;诱导的抗感染免疫虽不能迅速控制感染,但经一段时间的相互作用使感染逐渐消退,并最终患者康复 ...

固有性抗感染免疫及其意义 病原体入侵机体首先发挥作用的是固有性抗感染免疫机制。近年随着模式识别分子的发现和识别机制的研究,对抗病原感染免疫的组成、分子识别和效应机制有了深入的了解。 固有性抗感染免疫不仅在感染早期抵御病原体,对于随后诱导的适应性免疫更有着极为关键的辅助作用,其意义不亚于适应性免疫。主要表现为: ①抗病原体感染的第一道防线。固有免疫通过其屏障功能、体液效应分子 ...

固有性抗感染免疫的主要组成 1.皮肤黏膜和内部屏障 皮肤黏膜屏障是抵御病原体人侵的第一道防线。除物理屏障作用外,皮肤与黏膜的附属腺体可分泌多种杀菌和抑菌物质,如皮脂腺分泌的不饱和脂肪酸、胃酸㈠乎吸道消化道内溶菌酶、防御素等。消化道正常菌群发挥生物学屏障作用,大肠杆菌分泌大肠菌素(colicin)抑制病原性肠道杆菌定植肠道。口腔舌部定植的非致病性硝酸盐还原菌,可还原食物中的硝酸盐生成NO, ...

固有性抗感染免疫的分子识别 固有性抗感染免疫的分子识别有别于适应性免疫应答的免疫识别,主要表现为仅限识别微生物及其产物或变应原和衰老、突变的细胞,皆为哺乳动物细胞不表达的非己成分,它们一般是特定类别微生物共有的、高度保守的结构,统称为病原体相关分子模式(PAMP);固有性抗感染免疫识别仅具有相对的特异性,属泛特异性识别。 1.固有性抗感染免疫识别分子PRR 模式识别受体(PRR) ...

适应性抗感染免疫 适应性抗感染免疫又可分为全身性免疫和黏膜免疫。全身性抗感染免疫分为体液抗感染免疫和细胞抗感染免疫,其诱导及效应发生于全身各组织器官,效应细胞和效应分子等随血液和淋巴液可输送至全身。而黏膜免疫是黏膜免疫相关淋巴系统诱导的免疫。病原体感染诱导的抗感染免疫 病原体感染宿主诱导的适应性抗感染免疫,包括体液免疫和细胞免疫以及黏膜免疫,产生的效应细胞为病原体特异性浆细胞和Th ...

抗感染黏膜免疫应答及其机制 黏膜免疫对于清除黏膜感染病原体非常关键。黏膜免疫系统称黏膜相关淋巴样组织(MALT),包括鼻相关淋巴组织(NALT)、肠道相关淋巴组织(GALT)以及支气管相关淋巴组织(BALT)等。人NALT由口咽部的扁桃体、Waldeyer环等淋巴器官集结而成;人和小鼠的GALT主要由广泛分布于肠壁的派氏集合淋巴结以及肠壁固有层淋巴细胞组成。 黏膜免疫可发生于黏膜免 ...

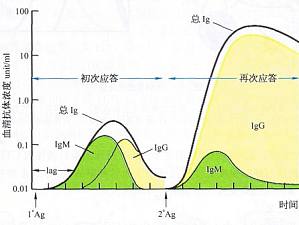

抗感染免疫的记忆反应 抗感染免疫记忆反应的物质基础是初次免疫诱导的效应细胞和活性分子的短期存留以及初次免疫诱导的记忆性T细胞、B细胞的再次激活。前者提供机体近期的免疫记忆,已诱导的特异性抗体和CTI。可直接攻击清除病原体;后者提供长期(数年甚至数十年)的免疫记忆保护。记忆性T细胞(Tm)和记忆性B细胞(Bm)由于具有亲和力上调的特异性TCR和BCR,接触相同抗原诱导的再次免疫应答要比初次更 ...

抗胞内病毒感染免疫 病毒和许多胞内菌必须进入宿主细胞内部,完成其自身复制、装配和后代病原体的释放。因此病毒和胞内菌的感染涉及病毒与细胞受体、细胞内各细胞器的相互作用;而抗病毒及抗胞内菌感染免疫产生保护作用的关键则在于特异性细胞免疫的诱导。 病毒是严格的胞内感染病原体,必须利用宿主细胞的原料和合成酶来复制自己。病毒通过宿主细胞表面的病毒受体感染细胞,如人HIV-1与人T细胞或Mqo表 ...

抗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染免疫 艾滋病(AIDS)由人类免疫缺陷病毒(HIV)感染导致,主要感染人体CD4T细胞,导致严重免疫缺陷。据联合国"2005年全球艾滋病传播报告”称:自1981年确认HIV病毒感染以来,迄今累计感染人口6 500万,已造成2 800万人死亡,现有AIDS患者3 800万;2005年死亡患者280万,新感染人口约400万;中国目前实际感染人数超过100万,进入 ...

抗乙型肝炎病毒(HBV)感染免疫 人类乙型肝炎病毒(HBV)感染是世界范围的公共卫生问题。由于MHC多态性和易感性格局,以及其他关键基因的突变或多态性的存在,中国有约1.2亿个无症状携带者,在免疫力降低情况下容易转化为HBV慢性患者。HBV慢性感染可持续数十年,患者肝组织反复损伤,进行性发展为肝硬化和肝癌。 HBV属嗜肝DNA病毒科不完全双链DNA病毒,编码表面抗原(HBsAg)、核 ...

抗重症急性呼吸系统综合征冠状病毒(SARS-CoV)感染免疫 重症急性呼吸系统综合征冠状病毒(SARS-CoV)属冠状病毒。常见的冠状病毒229E和0(243株感染很少引起呼吸道疾病,仅与人类30%感冒有关。SARS-CoV是一种新现的从非人宿主中获得感染人能力的冠状病毒新种属。SARS-CoV感染导致的重症急性呼吸系统综合征(SARS)于2002年底在我国广东首次发现,随后迅速蔓延成为全 ...

抗禽流感病毒感染免疫 禽流感病毒和人流感病毒均属正黏病毒科A型流感病毒,为有包膜RNA病毒。目前高度致病禽流感病毒流行株是A/H5N1型。已发现的可介导鸟-人以及可能的人-人感染传播的禽流感株型有三种:A/H5N1、A/H7N7和A/H7N3。野鸭等水栖候鸟携带H5N1病毒但具有保护免疫力因此不致病;鸡鸭等家禽则对H5N1病毒高度易感,并可能通过家禽感染人类并致死。自1997年香港出现禽流 ...

根据致病菌与宿主细胞的相互关系,细菌可分为胞外菌和胞内菌。人类致病菌大多为胞外菌,寄居在宿主细胞外的组织间隙和体液中。胞内菌又分兼性胞内菌和专性胞内菌。前者在宿主细胞内寄居繁殖;在体外也可在无细胞环境中生存和繁殖。专性胞内菌则不论在体内或体外必须在细胞内生存和繁殖。感染致病的主要兼性胞内菌有结核杆菌、牛分枝杆菌、麻风杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、布鲁杆菌、肺炎军团菌、产单 ...

抗结核杆菌感染免疫 近10余年来,由于AIDS患者的高发性肺结核合并感染(合并感染率30%)、结核杆菌耐抗生素菌株的出现、传统BCG疫苗的不完全有效,结核病死灰复燃,发病率不断上升,目前全球有超过2亿人慢性感染结核,每年新发患者高达7万~800万,死亡200万人以上。在我国,5.5亿人感染结核,其中10%感染者发病,活动性肺结核患者450万,每年死亡13万人,是其他感染性疾病死亡人数的2倍 ...

抗寄生虫感染免疫 多数寄生虫主要在胞外生存,夹杂有较复杂的中间宿主(蝇、蜱、螺)生活史。通过中间宿主叮咬感染人类可导致疟疾、锥虫病;人与中间宿主处于同一环境中也可导致感染,如接触有感染钉螺的疫水可染上日本血吸虫病。 1.抗寄生虫固有免疫 由于寄生虫与人类宿主在进化过程中长期适应,原虫和蠕虫进入血流或组织后常能对抗宿主的免疫防御而在其中生长繁殖。在人类宿主中,寄生虫通过失去与补体结 ...

抗血吸虫感染免疫 可致人疾病的三种血吸虫分别为曼氏血吸虫、日本血吸虫和埃及血吸虫。其感染导致血吸虫病,造成急、慢性肠炎,肝硬化,腹泻,消瘦,贫血与营养障碍。全球超过74个国家的200万人感染血吸虫,仅次于疟疾。血吸虫病是我国历史悠久的一种感染性疾病,长期来流行于长江下游和洞庭湖、鄱阳湖、太湖流域,1949年全国血吸虫病患者达1 200万人,疫区遍布长江以南所有省份,现有感染人口估计超过10 ...

致病性胞外细菌主要有革兰阳性的葡萄球菌、链球菌、志贺菌、霍乱弧菌、致病性大肠杆菌和革兰阴性的脑膜炎球菌和淋球菌、白喉杆菌、破伤风梭菌等。胞外菌致病机制主要通过分泌外毒素和细菌死亡时释放的胞壁内毒素致病。细菌代谢中分泌至菌体外的毒性蛋白为外毒素,其毒性极强,可致死。白喉毒素抑制宿主细胞蛋白质合成;破伤风梭菌外毒素可阻断神经元间正常抑制性神经冲动传递;霍乱弧菌肠毒素可激活肠 ...