肾脏疾病免疫细胞化学

互联网

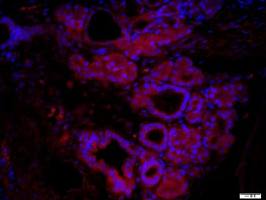

第十四章 肾脏疾病免疫细胞化学

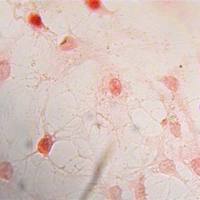

60年代初期,人们已认识到肾小球肾炎为一种免疫性疾病,是溶血性链球菌、葡萄球菌等病原体侵入人体后引起的变态反应性疾病。1968年Dixon根据荧光显微镜的观察结果,提出肾小球肾炎的发病机制可分为抗肾小球基底膜性肾炎和免疫复合物性肾炎两个类型。1980年Couser根据多个学者的动物实验观察,又提出了除循环免疫复合物可沉积于肾小球内而引起肾小球肾炎外,尚可在肾小球内有原位免疫复合物形成而导致肾小球肾炎发生。1982年Cameron又指出,多价大分子抗原与多量高亲合力之抗体相遇时,可形成大分子的不溶性免疫复合物,当系膜细胞清除能力降低时,即沉积于肾小球系膜区内而引起肾小球肾炎。此外,除上述之体液免疫发病机制外,目前已有多数学者证实细胞免疫亦在肾小球肾炎的发病机制中起重要作用。所有这一系列肾炎发病机制的深入研究,皆有赖于免疫学理论的不断进展和免疫细胞化学技术的应用。目前,应用免疫细胞化学技术对肾脏疾病的诊断更为重要的意义。过去对于肾脏疾病的诊断手段过于简单而落后,一般仅依据病人的临床表现(如尿量变化、水肿及 高血压 等)和化验室尿常规检查结果(如蛋白尿、血尿、管型尿等)进行诊断。即使Iverson和Brun于1951年开展明穿刺后,病理学家也仅能进行光学显微镜的一般形态学观察,根本无法作出正确的诊断和分类。近年来由于免疫细胞化学技术的迅速发展,为肾脏疾病的诊断提供了有力的武器,肾脏病理学因之有了迅猛的发展,各型肾小球疾病的病理实质才为人们进一步深入认识。本章 将较系统地介绍免疫细胞化学技术在肾脏疾病领域中的应用。