抗原设计

RIG-1样受体对病毒成分的识别 视黄酸诱导基因1(retinoicacidinduciblegene-1,RIG-1)产物和黑色素瘤分化相关分子(MDA-5)是胞质溶胶中识别病毒双链RNA(dsRNA)的感知元件(sensor),也是RIG-1相关受体(RIG--1―likereceptor,RLR)家族中的主要成员。RLR和NLR结构上的相似之处,是都带有效应结构域CARD。 ...

溶菌酶 溶菌酶(1ysozyme)因具有溶菌活性而得名。根据作用对象,分为细菌胞壁溶菌酶和真菌胞壁溶菌酶;根据来源,分为人、动物、植物和微生物溶菌酶。人溶菌酶检出于泪液、唾液、乳汁等,由M中组成性地产生。动物中的溶菌酶以鸡蛋清中含量最高,是溶菌酶的代表。鸡蛋清溶菌酶属于一种稳定的碱性蛋白,由129个氨基酸残基组成,分子质量为14kDa。 溶菌酶可直接作用于革兰阳性菌胞壁裸露的肽聚糖 ...

PRR受体家族对病原微生物识别特性 首先,它们打破了传统的观念:对病原体的识别与感知发生在细胞表面。这里,识别病原体特别是病毒成分极为重要的“三位一体”即TLR、NLR和RLR皆发挥作用于受染细胞的胞质溶胶。显然,其中还有不少有待阐明的现象和机制。二是三者之间往往相互影响。例如NLR受体信号途径激活的细胞因子IL-1p和IL-18需要结合II;1R和IL-18R才能进一步发挥生物学效应。而 ...

防御素 抗菌肽广泛地存在于各种动物,已发现400多种,从白蚁、果蝇、家蚕到人类,甚至植物中也有。人体中的抗菌肽主要为防御素(de{ensin)和CatLelOCO山n。防御素是29~35个氨基酸组成的阳离子肽,借助2~3个二硫键形成由『螺旋、p―片层和肽环组成的三维立体结构。人的防御素有。型和p型之分,前者见于小肠的一种嗜酸性帕内特细胞(Panet㈠田胞)和中性粒细胞的胞质颗粒;后者存在于 ...

三条途径对C3转化酶的激活 1.经典途径 始于抗体(主要是IgM和I知)对病原体或细胞表面抗原分子的识别及抗原抗体复合物的形成。补体C1q分子结合抗体后触发这一经典途径。C1q和Clr、Cls共同组成O复合物(图7d3A),Clr和Os随着Clq的活化而依次激活。Cls活化后专一性地使下列两个补体成分分解:出分解成FAa,和Ob;C2分解成C2a和C2l被激活的两个大片段C4b和C2b迅 ...

补体级联反应中的前期事件 补体是一组血浆蛋白质,约有20余种,对热不稳定,可通过56℃处理的rain而去除其活性。补体虽困协助抗体清除病原体而得名,但同时作为识别PAMP的成分和重要的效应分于,在团有免疫中发挥重要作用。 自然条件下,补体成分以元活性的酶原形式存在,多种特异性和非特异性免疫学机制可使这些无活性的酶原分解,产生一个有活性的大片段和一个小片段,这一过程称为激活。所得到的大 ...

补体的效应功能和补体级联反应中的后期事件 1.介导炎症反应 斟、C3、C5分解产生的小片段CAa、C3a和C5a作为一种肽介导物(peptidemediator)参与诱导局部炎症反应,起着招募吞噬细胞的作用。 2.调理作用 C3是血浆中浓度最高的补体蛋白,含量为1.2mg/ml。一个C3转化酶可以分解1 000个C3分子,由此产生大量的C3b。C3b凭借其暴露出来的硫酯键,以共 ...

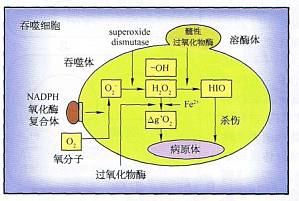

活性氧中间物对病原体的作用 Mφ和中性粒细胞吞噬病原体后迅速激活,在吞噬溶酶体中产生一系列具有杀菌活性的物质,并可分泌到细胞外。 病原体进入吞噬体并进一步形成吞噬溶酶体之后,立即遭遇带有超氧阴离子的活性氧中间物(reactive oxygen Intermedlate,ROD,先引起pH暂短的上升,使阳离子蛋白发挥杀菌作用,然后Ph下降形成有利于溶菌酶发挥作用的酸性环境。此时,溶菌 ...

细胞因子和趋化因子 细胞因子和趋化因子本书已有专章论述。其中促炎症细胞因子(pro-inflammation cytoklne)的编码基因主要由M乎模式识别受体识别PAMP后,通过NF―κB和MAPK途径所激活。其中最为关键的有三个细胞因子:IL―1、TNF―α和IL6。它们不仅引起局部炎症反应,并可诱发全身效应,包括脓毒性休克。激活性巨噬细胞分泌的促炎症细胞因子及其效应【生物原理】体液 ...

氧依赖性杀菌途径 Mφ和中性粒细胞吞噬病原体后随之活化,在短时间内耗氧量显著增加,形成的氧代谢物对病原体有很强的杀伤作用,这一现象称为呼吸爆发(respiratoryburst)。其中的启动因素是位于胞质和吞噬体膜上的一种复合酶,称为烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸(NADPH)氧化酶,该酶和吞噬体膜成分组合后,可将氧分子还原成超氧阴离子,并进一步产生游离羟基和过氧化氢,并在过氧化物酶和铁离子的参与 ...

基本防御屏障和生理防御屏障 固有免疫中,阻止病原体入侵或及时清除入侵病原体防止其扩散,构成了广义的防御性屏障。其中既有一般的机械性阻挡和抑菌,也包括通过吞噬作用和炎症反应所构筑的功能性屏障。机体的天然防御屏障 1.基本屏障 指防止病原体入侵的物理屏障和解剖学屏障,是机体抗感染的第一道防线。主要由皮肤和黏膜表皮层组成。 皮肤包括表皮和真皮。表皮外层为已死亡的表皮细胞,带有防 ...

急性炎症性应答局部反应 炎症反应包括急性和慢性两类。急性过程通常启动迅速,持续时间短,并可引起全身性应答,构成急性相反应。慢性过程见于持续感染性疾病,往往引发病理性后果。 两千年前已经用红、肿、热、痛和功能丧失五个方面来描述局部急性炎症反应。急性过程启动快,发生组织损伤后数分钟,激肽系统、凝血系统和纤溶系统开始激活,在缓激肽和血纤肽的直接作用下,血管扩张和通透性增加,液体逸出, ...

慢性炎症应答 慢性炎症的产生缘于抗原的持续存在。例如有些微生物可以以其特殊的胞壁结构逃避吞噬,由此引发慢性炎症和组织损伤。因而自身免疫病中的自身抗原和不断侵犯组织使其结构改变的一些肿瘤,皆可引起慢性炎症。 慢性炎症的重要特点是M甲的积累和激活。这些M甲所释放的细胞因子刺激成纤维细胞增殖和产生胶原,使得慢性炎症部位发生纤维化。慢性炎症还会诱发肉芽肿(granuloma)。肉芽肿是大量 ...

急性炎症性应答全身急性相反应 感染一旦发生血行播散并出现全身症状则构成急性相反应(acute-phaseresponse)。特点是出现发热。发热并非由细菌成分引起,而主要由参与炎症反应的细胞因子如TNF―n、ILl和IL6引起,因而这些因子称为内源性热源。应该说,发热本身并非坏事,因为可抑制病原体增殖和增强对病原体的免疫应答。这也是上述细胞因子参与炎症反应的一个方面。同时机体迅速合成激素如 ...

树突状细胞、巨噬细胞、B细胞等专职APC 1.树突状细胞 根据来源,有髓系来源的髓样EX2(MI)和淋巴系来源的淋巴样DC(LDC)之分,后者又称浆细胞样1212(pi)C);根据分布,有淋巴组织中的DC(并指状DC,边缘区DC)、非淋巴组织中的IX2(间质性DC、郎格汉斯细胞)和体液中的DC(隐蔽细胞,血液DC)之分(见第二章)。在淋巴结中DC主要集中于副皮质和T细胞区。DC的表型具有 ...

非专职APC 一类各自具有特定功能,诱导后可参与提呈抗原的细胞。在通常条件下,这类细胞执行其功能而不表达MHCⅡ类分子,因而不具备提呈抗原的能力。但在细胞因子和病原体的作用下,特别在炎症反应持续的阶段中,可被诱导而表达为抗原提呈所必需的MHCⅡ类分子和共信号分子,以非专职形式行使抗原提呈功能。属于非专职APC的,有血管内皮细胞、皮肤成纤维细胞、皮肤角质形成细胞、胸腺上皮细胞、甲状腺上皮细胞 ...

TCR-pMHC结构的高度变异性 与下面将要提到的各种辅佐分子不同,TCR-pMHC中的三个组成成分皆显示高度变异性。 首先,抗原的数量极大,进入MHC抗原结合槽中的抗原肽,不仅可以来自不同的抗原分子,而且可以是同一抗原分子上不同的肽段,携带不同的表位,其多样性之大难以估算。 第二,MHC的变异性来自两个方面:多基因性和多态性。仅以提呈抗原的经典HLA分子而言,不仅有I类和Ⅱ类 ...

MHG抗原肽-TCR三分子复合物 1.基本结构 由MHC分子、抗原肽和TCR分子组成的复合物简称TCR-pMHC或TCR-pMHC三元体,其中pMHC是“肽-MHC’的简化形式。TCR-pMHC三元体是T-APC相互作用中能够体现T细胞抗原识别特异性的最重要的分子结构群。MHG抗原肽TCR复合物示意图T-APC间TCR-pMHC三分子复合物及B7-CD28的相互作用为T细胞激活提供第一和 ...

MHCⅡ类分子从内质网向内体转运 在内质网腔中,新合成的MHCⅡ类分子的。链和B链经过部分糖基化后,配对折叠形成二聚体,并通过。链和日链中疏水的跨膜段插入内质网膜。在这个过程中需要两种非多态性蛋白的参与,分别为钙联蛋白(calnexin,Cx)和Ia相关恒定链(1a-associatedinvariantchain)即Ii链。Cx的主要作用是保证α链和β链在装配成MHCⅡ类分子的过程中的正 ...

MHCⅡ类分子荷肽 九聚体进入内体后,在蛋白水解酶的作用下,L链逐步降解,最后仅剩与Ⅱ类分子抗原结合槽相连的CLIP。为了使内体中的外源性抗原肽进入抗原结合槽,需借助HLA-DM分子使ClAP与Ⅱ类分子解离。存在于内体溶酶体中的DM是一种非经典Ⅱ类分子,由。链和卢链组成。DM与Ⅱ类分子先发生物理性结合,引起Ⅱ类分子构象的改变,使得抗原结合槽中两条『螺旋略微分离,破坏了CLIP与抗原结合槽形 ...