数据库

在生命论和生物学方法论中机械论有着各种不同的涵义。作为生命论通常它是相对于活力论而言的,而L.Bertalanffy提出还可以有活力论(生机论)的机械论及机械论的活力论(生机论)。(1)用古典物理学的力学原理来说明生命现象,因而把生物体看作为复杂的机械,这就是机械学说(machine the-ory)。十七世纪的笛卡儿(R.Descartes)就是这种学说的创造者或代表者。(2)对生命现象进行物理 ...

指能坚固支持植物体而起骨架作用的组织。为S.Schwendener(1874)提出的术语。由厚壁纤维、厚角组织、厚壁薄壁组织等聚集形成,有时也包括导管、管胞。这些组织似乎能以少量且能充分发挥支持植物体进行合目的性的合理排列。在茎部,由于抗弯曲而在周边部呈连续或不连续的环状排列(野芝麻Lamium album var barbatum、凤仙花Impa-tiens balsamina、竹类Bambus ...

H3CNHCH2COOH。又称甲基甘氨酸。在生物体内是胆碱循环途径的一环。通过甲基转移反应或与四氢叶酸有关的反应,从二甲基甘氨酸生成,进一步可变成甘氨酸,此脱甲基反应有黄素酶和四氢叶酸参于并形成C1活性单位。 ...

亦称环己六醇。在化学上可看作是环己烷的多元烃基衍生物。在理论上有9种可能的异构体,通常在自然界中发现的有4种,分别称为D-chiro-inositol、L-chiro-inositol、肌肉肌醇(myo-inosi-tol)和鲨肌醇(scyllo-inositol)。其中在自然界最常见的是肌肉肌醇。D-chiro-inositol和L-chiro-inositol量虽少,但分布很广,多数可成为甲醚 ...

肌醇的六磷酸酯。其钙、镁盐〔大致为Ca5Mg(C6H12O24P6·3H2O)2〕称为肌醇六磷酸钙镁(Phytin),在高等植物,尤其是禾谷类的种子(糊粉粒成分)与幼苗中大量存在。在鸟类的血液中也有发现,在植物中它是相当普遍的,为磷酸的主要贮藏物质,实际上,禾谷类中发现有75—80%的磷酸存在于肌醇六磷酸钙镁中。由于在pH3—4时可与钙形成不溶性盐,所以对动物的肠内钙的吸收有阻碍作用,有人认为这就 ...

作用肌醇六磷酸钙镁(肌醇六磷酸的Ca、Mg盐)放出肌醇和无机磷的磷酸酶的一种,有1-肌醇六磷酸酶(EC3.1.3.8)和6-肌醇六磷酸酶(EC3.1.3.26)两种。这种水解反应,是由6个磷酸依次游离的6步反应完成的。分布于高等植物(小麦、米糠、甘薯等)和高等动物(鼠,脊椎动物的血浆和红血球)。来源于植物的酶不一定对肌醇六磷酸钙镁是特异的,它与酸性磷酸酶相似。 ...

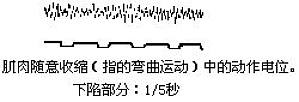

记录肌肉动作电位的曲线(电描记图)称为肌电图。缩写为EMG。实际使用的描记方法有两种:一种是表面导出法,即把电极贴附在皮肤上导出电位的方法;另一种是针电极法,即把针电极刺入肌肉导出局部电位的方法。用后一种方法能分别记录肌肉每次的动作电位,而根据从每秒数次到二、三十次的肌肉动作电位情况,发现频率的异常。应用肌电图还可以诊断运动机能失常的原因。平常所用的针电极称为同心电极,它是把细针状电极穿过注射针的 ...

肌肉主要构成蛋白质之一。由374个氨基酸残基组成,分子量41,785,一般结合有1分子的ATP和1原子的Ca(分子量42,300)。兔骨骼肌肌动蛋白整个氨基酸的排列已经确定。直径为5.5毫微米的球状单体(G肌动蛋白)在中性盐条件下(0.1M KCl,5mM MgCl2等)聚合成为F肌动蛋白。F肌动蛋白具有双螺旋结构,每36毫微米的半螺距(Pitch)含有13个分子的单体。G肌动蛋白的ATP聚合时脱 ...

通过调节肌动蛋白的物理状态,控制细胞运动的蛋白质。从作用方面可分为下述5类。即重合抑制因子(脱氧核糖核酸酶I、普罗非林)、凝胶化因子(α-辅肌动蛋白、非拉民、阿克替诺格林、芘林)、成束因子(法新 泛克林)、末端因子(α-辅肌动蛋白、捷尔皂林、芘林)、切断因子(弗拉格民、盖尔皂林、芘林)。其中阿克替诺格林和切断因子在有Ca2+(-106M)时才起作用。α-辅肌动蛋白、非拉民及普罗非林在细胞中广泛存在 ...

肌肉收缩蛋白的肌动蛋白和肌球蛋白的复合体。一般以1∶3的重量比混合被用于玻璃管内的实验。在高的离子强度(0.6M KCl)下,肌球蛋白呈箭尾型结合于F肌动蛋白的细丝。ATP可使肌球蛋白从F肌动蛋白解离下来。 ...

决定于未分化的中胚层细胞向肌细胞的分化,始于成肌母细胞(precursor myogenic cell)的形成。在脊椎动物的骨骼肌中来源于体节生肌节的肌肉分化的决定,是出现于从原肠胚到神经胚这一期间;在两栖类则认为是由当时的脊索原基作为诱导因素而发挥作用。四肢的骨骼肌在发生早期的肢芽就已从所决定的间充质进行分化。成肌母细胞进行分裂、增殖而成为二极性和纺锤形的预定成肌细胞(presu-mptive ...

肌肉的主要调节蛋白质。由3种成分(TN-C,TN-I,TN-T)所组成的复合蛋白质。在I细丝(filament)上以40毫微米周期与原肌球蛋白结合,直接参与钙所控制的肌肉收缩。它占肌原纤维蛋白的5%。钙从肌质网(sarcoplasmic reticulum)释放出来,与肌钙蛋白结合而结构发生改变,于是被抑制的肌动蛋白和肌球蛋白相互作用开始,而肌肉发生收缩。如果钙被除去,肌钙蛋白恢复原来状态,肌肉便 ...

有刺胞动物珊瑚纲中的现瑚虫类,其胃腔内除具普通的隔膜外,还有石灰质之骨隔板。与后者相对应,前者特称为肌隔膜。

与血红蛋白相似的血红素蛋白质。存在于肌肉细胞内,可作为结晶体分离出来。分子量1万7千,每1分子含1个血红素,与血红素作为四聚体活动不同,肌红蛋白是单体。人的肌红蛋白每1分子含1分子半胱氨酸,而马和抹香鲸的肌红蛋白则完全不含半胱氨酸。J.C.Kendrew等(1958—1963)通过X线衍射,已弄清抹香鲸肌红蛋白结晶的立体结构。蛋白质部分的珠蛋白是由153个氨基酸残基组成的一条多肽链,铁血红素一方面 ...

存在于肌细胞网质体中的一种钙结合蛋白质。约占膜蛋白之10%,是分子量4万5千的酸性蛋白,1分子可与43个Ca2 结合。KD,Ca2 =4μM。在肌细胞网质体膜内腔松弛地结合而存在着,认为在从肌细胞质通过主动运输保持吸进Ca2 的方面起作用。用低浓度的脱氧胆酸从兔骨骼肌细胞内质网中抽提出,是由MeLennan等(1971)首先提纯的。 ...

肌纤维内的膜状结构。它绕围着肌原纤维(直径1μm),在脊椎动物的骨胳肌约占肌纤维总容积的13%。在肌原纤维的肌节的一定区域(蛙为Z膜、兔为A带与I带的界线)有称为三联体(triad)的构造,这是围绕着肌原纤维的袋状肌浆网插入T系结构。T系是开口于细胞的小管。把细胞膜的兴奋传至肌浆网,放出袋中的Ca 到肌原纤维中使之发生收缩(兴奋收缩偶联)。当T系的刺激一停止,由于在肌浆膜表面的ATP酶(钙镁AT ...

〔1〕无头类以及从脊椎动物体节的一部分分化而来的骨骼肌原基。肌节细胞细长延伸,沿着体长轴排列,呈现肌芽细胞状态,在细胞质内分化出肌原纤维。肌节从体节背面内侧产生,显著增长,向上方及腹面扩展,与体节腹面突起形成连续的肌纤维集束,覆盖于表皮下的体侧。〔2〕=肌原纤维节。 ...

指发自肌肉的(特别是骨骼肌)传入神经冲动所引起的感觉之意,是贝尔(C.Bell,1826)提出的术语。当时贝尔的见解是,由肌纤维实体接受所引起的位觉、动觉、触觉和所谓广义的运动(感)觉(kine-sthesia),但现在看来,肌肉实体并不存在这种机能,在肌梭、肌键等的共同构造上有与之相当的感受器。肌肉的被动舒张和主动收缩在于肌纺锤这两种的张力感受器产生“力的感觉”,引起各种感受反射。除这些所谓张力 ...

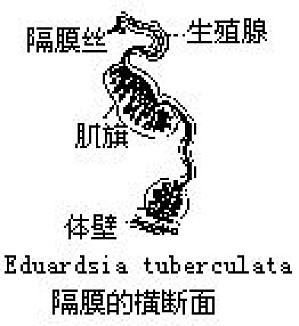

刺胞动物花虫类隔膜内的一纵走肌束。横断面为半圆形,隔膜的侧表面生着纵长的飘带状物,从口盘下面到足盘上面作弯曲走行。在八放珊瑚类中,肌旗着生于全部隔膜的腹侧。在海葵类中,1对隔膜互相对合侧即内侧着生肌旗,但指示隔膜上的肌旗是在外侧。

肌肉的主要组成蛋白质,占肌原纤维总蛋白质的60%。分子量约48万,是150毫微米长的棒状分子,一端有两个头部。由两条分子量约20万的H链和三条分子量约1万7千到2万5千的L链组成。用蛋白分解酶处理可分割为头部(H-酶解肌球蛋白)和尾部(L-酶解肌球蛋白)。在0.6M KCl溶液中分散成单体,但在0.2M以下的KCl溶液中可形成缔合体,自动聚集成1—2微米长的和A丝相似的结构。在肌原纤维内形成长1. ...