指西德Bayern的Solenhofen上部侏罗纪地层,具有明显板状节理的非纯粹石灰岩层。也称为Solenhofen层。泻湖沉积层,除软体动物和腕足类外,有丰富的海胆、水母(Rhizostomites ad-mirandus)、昆虫类(如Rhamphor Lynchues)、甲壳类、鱼类、鱼龙、翼龙、恐龙等爬行类的化石。此岩层特别因产有始祖鸟而出名。各类化石都保存完好。 ...

双翅目昆虫的后翅退化、变形的棒状可动体。具有许多钟状感觉体、弦音器官的自身内感受器,在飞翔中与前翅作等频率的振动。此外,在翅静止时也能独立振动。自W.Derham(1711)的最初研究以来,曾进行了广泛的调查,对其机能曾有两、三种说法。似如回转仪的作用原理,在水平面内,能感受虫体纵轴旋转运动的独特的平衡器官(G.Fraenkel,1939;J.W.S.Pringle,1948,1957),将平 ...

亦称平面培养。将琼脂或明胶等凝胶状固体培养基制成平面状,然后在此平面上培养微生物或多细胞生物的细胞、组织或器官,这种培养称为平板培养。平板培养一般是用培养皿。在细菌学研究中,通常用这种方法来观察菌落形状和类型;可与稀释培养法结合来分离某种微生物来进行纯培养(可以与少量适当稀释的菌悬液混合进行平面培养,也可以用接种针蘸取菌悬液在平板培养基上划线培养);检测菌落数目;测定抗菌素的效价等。在发生学的研究 ...

亦称平衡囊、耳胞、听胞等。无脊椎动物的平衡器官,在由外胚层陷入而成的小囊壁的里面有感觉毛,在胞内有一颗或一块由胞壁的细胞。即平衡胞细胞分泌的平衡石。相应于动物体轴的倾斜而由此平衡石触及不同部分的感觉毛去感受平衡觉(平衡石说),并诱发各种平衡反射和重力趋性。具有平衡胞的动物是有限的。最低等动物的水母有三种型式:有刺胞类的缘膜胞、触手胞和位于栉水母的感觉极上的结构。扁形动物,限于低等的涡虫类(无肠类和 ...

又称相对生长系数(relative growthcoefficient)、偏差生长系数(differential gro-wth coefficiene)或生长比率(growth ratio),是相对生长式y=bxα的常数α。在同质异体化(allo-morphosis)中亦称为极限平衡常数(limitingequilibrium constant)。平衡常数表达单位生长率的比值,用双对数图解直线 ...

不是过渡性的,而是在群体内能长久地保持着的一种遗传多态现象。其主要机制是超显性和特殊的频度依存性选择,也就是说存在着等位基因间频度低的一方在选择上是有利的结构。例如超显性等位基因A和a,它们可以组成三种基因型AA,Aa和aa,当它们的相对适应度相应地为1—s,1,1—t(s,t为选择系数,都取正值)时,于平衡状态时A和a在群体中的频度各为t/(s+t)和s/(s+t)。一般认为由于突变和选择的平衡 ...

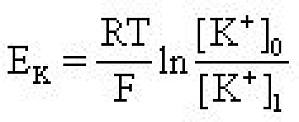

把细胞内外某离子的电化学电位等于零时的膜电位,称为该离子的平衡电位。可通过能斯特方程计算,例如钾离子的平衡电位Ek可赋予下式: 式中,0和1分别是钾离子在膜外、内的浓度(确切的说是移动度),F是法拉第常数,T是绝对温度,R是气体常数。哺乳类动物骨胳肌的静息电位是-90mV,离子的平衡电位钠是 66mV,钾是-97mV,氯是-90mV。因为在静息状态下,细胞膜主要对K 、Cl-通透,所以这时的平衡 ...

两栖类有尾类幼体器官之一,见于眼和鳃之间的左右头部侧壁。为外胚层性的杆状突起。内部充满结缔组织、顶端细胞,可产生粘性物质。在尾芽期的幼体开始生长,变态中首先退化消失。

以平衡器官的活动为中介的姿势反射。与动物体保持姿势有关的各肌肉反射性地各处于一定的紧张状态,由此而保持动物固有的正常体位(特别是与重力方向有关)。虽然大多数动物腹侧朝下,而体轴保持平位(称为横位反应),但也有一些动物以直立位为正常体位。克雷德尔(A.Kreidl)把铁粉放入长臂虾的平衡胞,可由磁石实验性的引起横位反应。平衡反射虽与重力趋性相同,是动物体对重力刺激的定位反应,但限于简单的紧张性反射, ...

在重力场中动物体为保持力学平衡所必需的内感受性感觉的总称。平衡觉的感受器称为平衡感受器,若是器官,则称为平衡器官。对于脊椎动物,平衡觉的感受装置为内耳的前庭装置,即耳石器(前庭囊)——卵圆囊(通囊)和球囊(小囊)——与半规管,对头部(乃至体部)位置的感受归于前者,对相同的被动运动的感受归于后者。耳石器从本质上来说是重力觉感受器,以沿重力方向压迫其感觉上皮(平衡斑)的平衡石(或平衡砂)的压刺激为中介 ...

感受个体位置和姿势的能力。主要是相对于地球的重力而言。变形虫的液胞和食物胞被看作是最原始的感受器。水螅和水母类也有这种独立的感觉器官,称为平衡器官。毛细胞多具有支撑平衡石(耳石)的结构,但平衡石有的是外来的砂粒,也有是自己分泌的物质。一般认为,由于重力对平衡石的作用,使感觉毛改变位置,对此作出综合的判断,即能感觉到身体的位置并对姿势加以调整。软体动物、节肢动物也有各自独立的器官(平衡胞)。陆生的昆 ...

膀胱颈挛缩多认为与慢性炎症有关,病理表现颈部粘膜下层平滑肌为纤维结缔组织所代替,膀胱颈变苍白僵硬且固定,颈口变狭窄。出现膀胱颈梗阻的表现,即长时间的排尿困难。女性又称“女性前列腺病”,以中老年妇女多见。男性膀胱颈挛缩可与前列腺增生症同时发生。因此前列腺摘除后膀胱颈亦应成型,否则梗阻症状不能解除。临床表现 1.进行性排尿困难或慢性尿潴留。 2.膀胱可能并发结石、憩室或感染。 3.后期可能并发肾 ...

膀胱结石常在膀胱内形成,但亦有来自肾脏。发病有地区性、多见于幼年及老年男性、是前列腺增生症的常见并发症。临床表现 1.症状:常有典型的排尿痛、排尿中断和血尿。排尿时耻骨上痛、可向阴茎头或会阴放射,并发感染则膀胱刺激症状明显加重。少数患者有排石史; 2.体征:巨大结石肛门指诊可以触及,石小者无明显体征。诊断依据 1.典型症状; 2.X线片显出结石影; 3.膀胱镜检查见结石大小,数目及形状、并 ...

膀胱为盆腔内脏器,受到骨盆的保护,通常不易受损伤,只有当膀胱充盈高出耻骨联合之上才易为外力所伤;另外当骨盆骨折或枪弹的贯通伤也可使膀胱受到损伤。按受伤的原因可分为开放性损伤(如火器、刀刃损伤)和闭合性损伤(又分直接暴力和间接暴力),此外尚有医原性损伤(如经膀胱的器械损伤,放射治疗,注入化学腐蚀剂)。损伤与腹膜的关系又可分为腹膜内型膀胱破裂及腹膜外型二种。膀胱损伤的发生率约占泌尿系统损伤的10% ...

由于输尿管位于腹膜后,周围有丰富的脂肪组织保护,钝性腹部损伤很少累及输尿管,输尿管损伤多见于医源性损伤,如盆腔手术(直肠癌根治,子宫切除)而误伤。也见于贯穿性腹部损伤(刀刺伤,枪伤)。近年开展输尿管镜取石或套石也增加了输尿管损伤的机会。临床表现 1.皮肤伤口尿瘘或尿外渗; 2.血尿; 3.肾积水; 4.无尿:双侧输尿管损伤或独肾输尿管损伤; 5.损伤侧侧腹部疼痛、压痛、肌紧张及包块; 6.急 ...

尿道下裂是男性婴幼儿中尿道和外生殖器最常见的先天畸形,有遗传性。发病率约为125-250个男婴中有一个发生。本病临床分四型: 1.龟头型; 2.阴茎型; 3.阴茎阴囊型; 4.会阴型。会阴型尿道下裂其外阴形状如女性,易致误诊。本病阴茎短小,向腹侧弯曲,需手术整形,否则会影响排尿和以后的性功能。手术最好在学龄前完成,可分期手术或根据实际情况一期完成手术。 本病手术方法繁多,有一定的并发症。近年来 ...

膀胱外翻是由于胚胎期泄殖腔膜的发育异常,导致先天性的下腹壁和膀胱前壁缺损,膀胱后壁外翻,粘膜暴露的膀胱畸形。该病罕见,约1-4万新生儿中有一例。男性多于女性,约2-8:1。由于膀胱外翻,膀胱粘膜和输尿管口外露,很易导致尿失禁及上行性的肾孟肾炎,未经治疗者半数死于儿童期。男性患者多合并有尿道上裂,阴茎短小。同时也可以伴有泌尿系统和身体其他部分器官的畸形。临床表现 1.尿失禁和膀胱粘膜出血的表现 ...

肾母细胞癌是小儿最常见的肾肿瘤,多在5岁以前发病,成人罕见,男女发病率相似。肾母细胞癌是胚胎性肾组织发生的肿瘤,系由上皮和间质组成的恶性混合瘤,早期可侵入肾周围组织并经血行或淋巴转移,很少侵犯肾盂。临床表现 1.腹部包块,生长快,不痛,少数出现血尿。 2.常有食欲不振,消瘦,贫血及低热等全身症状。 3.腹部隆起,肿物可占腹之大部,部分病人有高血压。诊断依据 1.小儿上腹进行性增大的肿块,首 ...

肾血管平滑肌脂肪瘤(肾错枸瘤)可伴结节性硬化,此系常染色体显性基因,是遗传的家族性疾病,80%病人脸部有蝴蝶状皮脂腺瘤,其他器官如脑、眼、骨、心、肺亦有病变。大脑发育迟缓、智力差、有癫痫发作,多为双肾多发病源。我国血管平滑肌脂肪瘤绝大多数并不伴有结节性硬化,80%为女性,出现病状在20-50岁,40岁以后占多数。临床表现 1.肿瘤在肾内多无症状; 2.如肿瘤破裂可发生急性腹痛,腰部肿块增大及 ...

肾脏位于腹膜后,位置较深,通常不易损伤,但是常因刀刺及枪弹伤而致开放性损伤。也可因腰部或上腹部的直接打击,或激烈的振荡致使肾实质损伤,称为闭合性损伤。由于肾脏血运丰富,一旦损伤极易引起出血及尿液外渗到组织间,发生休克和感染。 肾损伤多见于20-40岁男性。占住院外伤病人的3%,占腹部损伤的8-10%。腹部穿刺伤中有6-14%可伤及肾脏。临床表现 1.体克; 2.血尿; 3.肾区疼痛、压痛及肌 ...