数据库

应用浮沉子的原理测定微量的气体代谢的方法。每小时有10-2—10-4微升的气体的消长即能应用。对于蝾螈的胚胎块、1个鳉鱼卵、几十个海胆卵等,能够测定其氧耗、呼吸商、糖酵解作用等。浮沉子是用玻璃做的小球,上面有开口的颈部,底部封闭,把2—3微升的试样放入10—49微升容积的浮沉子里,用已知体积和比重的石蜡油封住颈部,把浮游液(27.2克NaNO3,13.7克NaCl溶于59.1毫升水中)注入约6立升 ...

在高位泥炭沼泽的腐生营养的池沼和平地衰老期的浅水富养湖中的浮动的小岛。在日本常见的有山形县浮岛大沼、尾濑个原的池沼、鹿儿岛县兰牟田池等。其中有的是由于离水的植物根或水底泥炭块内部积累了气体而造成上浮的,也有的是由于湖岸的一部分脱离了湖岸造成的。

种内斗争 intraspecies competition,intr-aspecific competit on 种内斗争是指同种个体间的竞争。生态学上对种内竞争十分重视,把它看做是调节种群密度的一种机制。尼科尔森(A、J、Nicholson, 1954)基于这一观点,把种内斗争分成争夺型和竞争型两类。属于争夺型的有关个体,任意消耗资源,结果所有个体都得不到足够的量,极端情况,可共同死灭。这种类型 ...

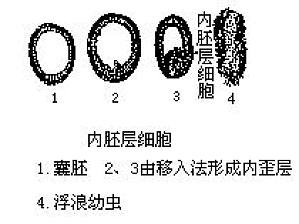

有刺胞动物所共有的幼虫形态,体呈长椭圆形,外胚层细胞排成一层,形成囊胚壁,内腔(囊胚腔)的全部或一部分充有内胚层细胞。外胚层细胞具有纤毛,用以在水中游泳。但十字水母类的浮浪幼虫因缺少纤毛,不能进行游泳,而藉细胞的变形运动作匍匐活动。从囊胚到浮浪幼虫的形成是通过内陷、移入、层裂等方式进行的。浮浪幼虫游泳以后,固着于其他物体上,生出口和触手等而发育成小型螅形体,即水螅幼虫,继而向水螅体发展。另外浮浪幼 ...

扁形动物在系统发生上是从有刺胞动物的浮浪幼虫起源的学说,即冯·格拉夫(L.Von Graaf)等提出的学说。这是以浮浪幼虫的体表被覆纤毛,以及没有消化管(原肠),是与涡虫类中最原始的类型无肠目这一点为主要依据的。有关扁形动物的起源,另外还有栉水母起源说、纤毛虫类起源说等。

种鳞 seminiferous scale 日文亦为称实片(果实鳞片之意,是早田文藏根据德文“Schuppen”一词的发育而创造的,即“Sch-uppen”与“实片”发音相似,并都符合实际)。是针叶树球果的组成部分。冷杉(Abies)、松(Pin-us)、柳杉(Cryptomeria)等在其球果轴的周围种鳞和苞鳞(苞片)成为上下内外的一组合体,呈螺旋状排列,种鳞通常位于上方和内方,在其近轴面的 ...

种间杂种 interspecific hybrid,specieshy-brid 种间杂种指的是同属不同种的两个个体间进行杂交(种间杂交)所产生的杂种第一代。由于分类学是以形态上的不同为主要依据,分类学上种的亲缘程度与杂交时的亲和性不一定平行,所以种间杂交的成功率随着不同的种的配合而有种种变化。一般要比种内杂交困难得多。当然植物中也有不少成功的例子。如在Triticum和Brassica这两个属中 ...

通过用氯化铯等密度梯度离心法(平衡密度梯度法)所求的高分子物质的密度。由于在浓盐溶液中产生溶媒混合,所以与在稀盐溶液中的密度不一定相同。碱基组成不同的(GC含量不同)DNA,其浮力密度不同。

种间竞争 interspecies competition, inter-specific compet tion 种间竞争是不同种群之间出现的竞争。达尔文(1859)指出,生活要求类似的近缘种之间经常发生激烈的竞争。他例举了一方消灭另一方的若干事实。后来洛特卡(A. J. Lotka, 1925)和沃尔特拉(V.Volterra,1926)用数学模式对此加以考察,高斯(G. F. Gause, ...

海洋动物有生活在海中一定深度的,也有作垂直移动的。这些动物可按水深进行调节,使浮力与体重达到平衡,称为浮力调节。浮力调节不仅见于鱼卵和浮游生物那种不能运动的或运动性小的生物,也见于像鱼类那种运动力强的生物。浮力调节是通过体内局部比重降低来实现的,有的是使细胞内液保持低的渗透浓度(鱼性乌贼、夜光虫),有的是体内贮存脂质,特别是鲨烯等轻脂质(板鳃类)的贮存。最有效的是在体内贮存一部分气体(硬骨鱼类和有 ...

种加词(种本名) specific epithet 指用双名法表示生物的学名时位于属名后的一个词。通常无论是动物或植物,是表示该种特征的一个说明词。如有关的地名、人名、土名等拉丁语化的形容词或形容名词。为单数,性随属名而定。在动物,完全用小写。在植物从人名、土名、其它属名而来的加词(本名)虽然也有例外可以用大写(蚕豆Vicia faba),但最近趋向于小写化。 ...

亦称气囊。是存在于管水母目(Siphonophora)群体顶端的囊状体,其中充满气体,因此整个群体成为浮囊,在僧帽水母(Physalia)、帆水母(Vele- lla)等的气囊因受风力的作用,群体随风漂流。气囊不是个员,而被解释为干轴顶端单独膨胀的囊状物。其气体是气囊壁的细胞所分泌的。在囊泳类中(如:僧帽水母、Rhizophysa)气囊很发达,但在钟泳类(如:五角水 母属Muggiaea、Hipp ...

叶片漂浮于水面的水生植物的叶子,苹(Ma-rcilia quadrifolia)和莲(Nelumbo nucifera)。根固着于水底,适应水的深度,而长成长的叶柄,使叶浮于水面。又如槐叶苹(Salvinia natans)等不固着于水底,而是整个植物体都漂浮于水面。另外从后者的浮水叶的基部,有垂于水中的根状器官,显有叶的特征,所以称为水叶(water leaf),可认为与浮水叶相同。

由浮水叶植物组成的群落。生长于比挺水植物带较深的地方,下限是1—3米,极少达到5米。一般湖沼营养丰富时则生长更加茂盛。如果,浮叶遮闭水面,使下层透光不充分,沉水植物就会消失。底层水保持停滞状态,腐殖质将增多,而底栖动物一般很少。

鸟类扩展其翼,不用羽击而直接持续飞翔的一种方法。多见于利用陆地发生的上升气流进行飞翔的鹰、鹫类,以及利用海面附近发生的气流而飞羽的鹱类和信天翁等鸟类。

种环 circle of specles 作为整体分布区是广的,但构成整体的各个种则随地区而稍呈现差异,并且这些种是逐渐趋向于代换,这种种的集群称为种环。该词并不完全是专门的术语。是小种的对应词,德语称为Artenkreis,而是B.Rensch提议设在种环上的等级。大体上和E.Mayr所提倡的超种一致。 ...

生于浅水中,叶浮于水面,根长在水底土中的植物。菱、睡莲、眼子菜属等都是这方面例子。浮叶植物仅在叶外表面有气孔,叶的蒸腾非常大。根一般因为缺乏氧气,所以由于无氧呼吸可以产生醇类物质;此外,通过叶柄也能由叶供给氧气。叶柄与水深相适应可伸得很长。另外,还有一些水中叶和浮叶具有显著的不同形态的植物。 ...

种宗环 circle of races 为B.Rensch提出的概念。指比具有一些微小形态变异的种低的群(德Rasse),虽占有不同的分布区,但逐渐形成链,显示为一个统一的整体。种(德Art)是不能更细分的单一的群,但也可作为具有同格而内容为异质的。以前R.Kleinschmidt曾提出了Formenkreis的同样的概念。而B.Rensch把在有这种群的地方即所谓由种占有时,就称此一系列为种宗环 ...

离水底而游泳于水中生活的鱼。多为活泼游泳的种类。体呈流线型,鳍很发达。集合成群而迥游。一般大形的种类,迥游的规模也较大,分布范围也较广。小形鱼种游泳能力弱,构成小自游生物。浮泳鱼体色多数为背部显蓝色,腹部为银白色。海洋中之黑(沙丁鱼)、鲑鱼、燕鳐鱼、秋刀鱼、金枪鱼、锥齿鲨等;湖泊中之公鱼、鲫;河川中之单角鲀等都具有代表性。但淡水鱼,特别是那些产于河川中的,常称为自由泳游鱼(free-swimmin ...

种阜 caruncle 一般是指种子发芽孔附近的小突起,严格地说只限来自胚珠珠孔附近的珠被细胞的突起,如大戟科(Euphorbiaceae)的几个种(如蓖麻Ricinus co-mmunis)。在包围胚珠的两层珠被中,外珠被珠孔附近的细胞增殖,形成1—2个种阜。木本卡利亚Careya arborea此部位发育显著,从珠孔向合点侧增大,包围胚珠在外观上与种皮相似,但发生上起源点不同。 ...