数据库

指引起突变的化学物质。已知的有烷化剂、碱基类似物(base analog)、羟胺(hydroxylamine)、吖啶色素等。 ...

很多癌是由环境因子引起,其由化学物质(包括自然存在的和人工合成的)而引起的癌症发生称为化学致癌。此研究始于柏油癌。I.Berenblum将致癌分为发端与促进二个阶段。具发端作用的物质有致癌作用,但必须长时间作用,此类物质称为发端者(ini-tiator),该类物质本身或其代谢产物多为具有变异原性的物质。起促进癌性状表达的物质称为癌促进者(tumor promotor)。例如巴豆油,其本身并无致癌性 ...

陷于坏死的组织与外界接触,进一步发生变化者称为坏疽。亦称脱疽。由于血红蛋白的变性而呈黑色或褐色。分干性坏疽和湿性坏疽两种。对于植物,亦可将坏死的部分称为坏疽。

机体局部(器官、组织、细胞)死亡称为坏死。对于动物,称此过程为坏死过程(necrobiosis亦称死生)。这些用语都是基于维尔啸(R.Virchow)的想法,即根据机体的生理和病理状态都是细胞效果和病理的总和这一想法而提出来的。当细胞死亡时则出现核浓缩、核碎裂、核溶解、细胞浆液化以及核、细胞浆、细胞间质的种种崩坏过程。然而在坏死组织中,可以混杂着一部分细胞机能在某种程度上仍然具有活性状态。按着坏死 ...

同源染色体或一部分同源染色体分向两核的分裂,叫做还原分裂。是普通减数分裂的现象。是均等分裂的对应词。在体细胞分裂中可少数人为引起。

细胞溃解时所生成的物质,考虑它对剩下未溃解的细胞具有诱发有丝分裂的作用,因而称此物质为坏死组织激素。不过一般地说,对此还未达到阐明本质的地步,但创伤激素可能属于这个范畴。

一种氧化还原酶。为分子态氧以外的以特异的底物为电子受体的酶之总称。常附以底物的名称来命名各种酶。有象硝酸还原酶、亚硫酸还原酶那种与厌氧呼吸、还原性同化和合成有关的酶,也有像延胡索酸还原酶等那种与发酵有关的酶,还有像谷胱甘肽还原酶或铁氧还蛋白——NADP 还原酶那种的构成电子传递一部分体系的而依习惯法命名的酶。作为其蛋白质含有黄素、钼、血红素或非血红素铁等具各种性质的酶。 ...

细菌的固定二氧化碳的途径。阿农等(D.I.Arnon et al,1961)在厌氧菌的梭状芽孢杆菌(Clostridium pasteurianum)的无细胞抽提液中,加入铁氧还蛋白、乙酰磷酸和CoA在氢气中给予14C- 碳酸氢钠时,发现有显著的经丙酮酸的二氧化碳固定过程。下式表示具有催化由铁氧还蛋白引起的经丙酮酸的二氧化碳固定的丙酮酸合酶的活性。 乙酰CoA+CO2+(还原型)铁氧还蛋白 丙 ...

亦称卡尔文-本森循环,或碳还原循环。C3植物固定二氧化碳的基本的循环。还成为C4植物固定二氧化碳循环的一部分。二氧化碳在核酮糖二磷酸羧化酶的作用下与核酮糖-1,5-二磷酸(RuDP)起反应,生成二分子的甘油酸-3-磷酸(PGA)。这是C3植物光合作用固定二氧化碳的反应。PGA在ATP与NADPH的存在下,由于磷酸甘油酸激酶与甘油醛-3-磷酸脱氢酶的作用,还原成甘油醛-3-磷酸(GAP)。这是此循环 ...

指DNA双链的局部,由具有互补性单链DNA与之结合所产生的环状结构。当DNA复制开始,在原来的双链中仅一方被新合成的短DNA单链被置换的情况下可以见到(为Displacement loop之简称)。可通过人工使DNA单链结合来制成此结构。由RNA单链所产生的类似结构称为R环。 ...

指在DNA双链之一部分,由与其互补的RNA与之结合而产生的核酸分子的环形结构。为与由DNA而成的D环相对应的名称。因RNA、DNA杂合的双链比DNA双链稳定,所以在比DNA的双链开始分开时稍高的温度下,RNA分子仍与DNA的互补部分形成稳定的双链。即如图A所示,RNA与具同一性质的DNA部分置换,形成R环。在基因DNA具有外显子-内含子(Exons-introns)结构时,则如图B所示只在内含子部 ...

(1)指环节动物寡毛类和蛭类的身体前端环绕着与身体其它部位色彩不同的凸状带。一般从背侧呈鞍状包围着身体,但多数是成为完整的环。水蛭属(Hirudo),环带相当于第九到第十二的3个体节,雄性生殖孔开口于腹面前方,雌性生殖孔开口于腹面后方。环带有3种腺细胞,分别分泌给卵的粘液、蛋白质和制作茧的物质。环毛蚓属(Pheretima)的环带占3个体节,在各体节交界的背面可看到环带上有两个背孔。在两个个体相互 ...

棘皮动物的一个纲(索道夫sohndorf命名的)。为奥陶纪(Ordvician)至石炭纪前期的化石群。体呈星形,中央盘比较明显,腕粗而短,下缘板发达,沿着间辐区的边缘并列着,但未达到腕的末端。步带花纹状,步带板百生呈靴形。管足好象有吸盘。有侧步带板,步带沟裸露。多孔体在腹面的1间辐上,体腔似乎没有进入腕内。与阳遂足类有相似之处。 ...

环己烷的多价醇之总称,以肌醇类为代表。另外还有在松等的木材中的右旋肌醇甲醚(pinitol)和在山毛榉科、棕榈科植物中的栎醇(quercitol)等的(二)甲醚,均以还原态存在。 ...

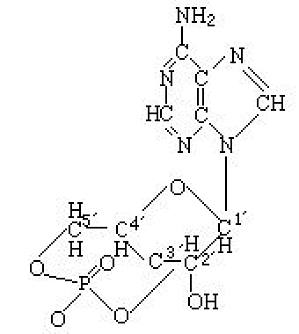

缩写为cAMP,又称环式AMP。正式名称为3′,5′一磷酸环腺苷。是环核苷酸之一。RNA在水解时,虽也能产生2′,3′型的中间产物。但通常根据生理上的重要性,仅将如图所示的3′,5′-环型物称为cAMP。它广泛存在于动植物组织和细菌中,一般浓度是极低的,为10-6—10-7M。是通过局部存在于膜构造上的腺苷酸环化酶的酶促作用,从ATP合成。它是由E.W.Sutherland,T.W.Rall(19 ...

简写为cGMP,又称环式GMP。已知有2′,3′cGMP和3′,5′-cGMP二种。前者是RNA酶解产物,后者在生理上比较重要。 3′,5′cGMP由D.F.Ashman等人于1963年在鼠尿中发现的、广泛地分布于动物的各种组织中,在大肠杆菌中也已检查到。小脑,肺等中含量很多。和3′,5′-cAMP同样,能将激素及其他细胞外的刺激传递到细胞内,认为具有所谓二次信使作用。系在鸟苷酸环化酶的作用下从G ...

指位于环节动物的体壁和脊椎动物的肠管壁上的肌肉层,其肌纤维呈环状围绕体壁或肠壁的内腔,故称环肌。一般,与环肌相应,在肠壁上有纵行肌纤维形成的纵肌层,位于其内层或外层。藉两肌肉的协调性收缩引起蠕动运动。有的在器官的一定部位较发达,起着括约肌的作用。

体腔动物的一个门,属于原口动物,真体胺类。体左右对称,长形,由许多同律体节构成。与体外的体节形态相对应,体内的真体腔按每一体节由隔膜隔开。同律体节在体的相应部分进行分化,形成头、躯干(胸与腹)和尾等部分。体表的角质数(cu-licle)薄,多毛类、寡毛类等刚毛是在表皮下陷的囊中由分泌所形成,与节肢动物的刚毛构造不同。皮下肌层在外侧有环肌,内侧有纵肌,与线形动物、毛颚动物同样为4束。消化管直行,肛门 ...

纽形动物,环节动物的血管系统,属闭锁血管系统。纽形动物,在体背面正中线向前方行走的背血管,至体前端分成二条侧血管向后方行走,继续在体的后端合并,再连接于背血管。这些血管与肠盲囊和生殖腺的假体节排列相应,而由多数横的环血管连结着。心脏未分化,但在血管壁上有瓣细胞(德klappenzelle),向血管的内腔有节律地伸出。环节动物,背腹有二条主血管,与各体节的环状血管相连,其中体前方的几条,由于血管壁具 ...

主体存在的场所,即把某个主体的外界称为这个主体的环境(Umgebung)。因而若没有特定主体的环境,也就不能来掌握实体。所谓生物的环境,主体一般是指个体和个体的集群。此外把单个的细胞、组织切片等当作主体来研究也是不少的。生物的个体或集群的环境,不外乎是围绕着它的广义的整个自然界,这个自然界中也包含有人造物这个不可分的因素。但是,一股是把适当地接近主体的范围看作环境。这里所拥有的各种组成因素和因素的 ...