数据库

根据地层中产生的化石进行分带、编年和对比等研究的地质学的一个分支学科,作为其基础的古生物学,称为地层古生物学,亦称为化石层位学。这一学科由L.Dollo(1904)提倡的,但作为先驱设想的人是W.Smith(1816-19)。

叶鞘 leaf sheath 指呈鞘状包围着茎的、叶的基部,是由叶原基下部细胞分裂而成。也有的生成象叶舌状的附属器官。下端宽阔与茎连接,通常具有伸长区,由于细胞的居间生长,分别向上下两个方向伸长,并分化成纵列平行的维管束。不少种类的叶鞘把茎缠绕一圈以上,两边缘重合(筍壳),也有两边愈合变成筒状的。Polygonaceae)的托叶,称为托叶鞘(och-rea),把叶鞘和托叶认为是相同器官的说法,一般 ...

叶肉mesophyll 同化组织的一种,是叶上下两面表皮间的组织,主要由薄壁细胞组成,含叶绿体。叶肉细胞的形状和排列因种类而异,但在被子植物一般向轴侧是栅状组织,背轴侧分化为海绵状组织,但在唐菖蒲、水仙等叶无上下面之别,两面表皮下是栅状组织,中央部是海绵状组织。在禾本科等,栅状组织与海绵状组织的区别也不明显,卢荟、龙舌兰叶肉的一部分形成贮水组织。许多阴生植物和沉水植物的叶肉发育不良。 ...

叶扦插 leaf-cutting 从叶柄把叶片或叶片的一部分进行扦插,俗称为叶插。从带有腋芽的叶柄基部切取母本进行扦插,称为叶芽扦插。成活时一般从切口的愈伤组织或叶脉的部分发根,开始独立生活往长生长,有时能长到正常叶的一倍大小。可是形成不定芽而不能发育成枝条的时候就会枯死。叶芽是从切口的愈伤组织,叶柄和带有叶脉的叶片部分上生出。一般裸子植物与单子叶植物叶扦插的再生能力要比双子叶植物小的多。叶插比较 ...

叶皮学说 leaf-skin theory 关于解释种子植物的枝条的一种学说,是由E.R.saunders(1922)提出来的。认为原来茎的周围是叶的一部分,也就是说,茎是在叶皮(leaf-skin)包围下形成的,这种观点是属于“包围说”或“茎周说”的系统。 ...

叶片 lamina, limb, leaf blade 由表皮、叶肉和叶脉组成的叶的主要部分。叶片的形态和机能随着植物的种类而有种种不同,但一般是从叶原基的上部发育而产生的扁平状结构,含有大量的叶绿体,能旺盛地进行光合作用。通常因上下两面的性质不同而形成背腹面,也有的叶片呈圆柱形,完全没有两面的区别。叶脉的走向(脉系)以及叶片的顶端(叶尖)、边缘(叶缘)、茎部(叶茎)等形态是区别植物种类的重要性状 ...

叶面积系数 leaf area index 指单位土地面积上的叶面积,为植物群落叶面积大小指标的无名数。茂密的植物群落多为3—7,也有暂时超过10的情况。叶面积大时下方的叶只能接受到光补偿点以下的光。具有使光易于透入的种,例如直立叶多的植物,叶面积系数增高,但群落并不因高度之不同(例如森林与草本群落)而产生大小之差异。处于光补偿点以下的叶,在无其它叶供给营养的情况下不可能长期生存,但叶从植物下 ...

叶绿体色素 chloroplast plgment,plastidpigment 指含于叶绿体的同化色素。 ...

叶脉 vein,nerve 在叶片中形成的维管束称为叶脉,它的排列形式称为脉序,叶脉的组织构成是形形色色的,如在网状脉的主脉、侧脉和平行脉的纵脉等粗脉,是由不含叶绿素的薄壁组织、厚角细胞等支持组织包围维管束所形成的沿叶背轴侧凸出的肋条,可与叶肉区别。与此相反,网状脉的细脉和多数叉状脉等细脉,维管束一般为维管束鞘所包围,在叶肉内海绵组织的上层分化,不直接与细胞间隙通连。比较粗大的叶脉称为粗脉(maj ...

叶绿体chloroplast 存在于藻类和绿色植物中的色素体之一,光合作用的生化过程在其中进行。因为叶绿体除含黄色的胡萝卜素外,还含有大量的叶绿素,所以看上去是绿色的。褐藻和红藻的叶绿体除含叶绿素外还含有藻黄素和藻红蛋白,看上去是褐色或红色phacaplost)、红色体 rhodoplast。许多植物的叶绿体是直径5微米左右,厚2—3微米的凸透镜形状,但低等植物中则含有板状、网眼状、螺旋形、星 ...

叶绿素酶chlorophyllase 存在于叶绿体中,能将叶绿素水解成为羧酸的脱植基叶绿素和高级一价醇叶绿素(植醇)的酶,是酯酶的一种。系统名为叶绿素-脱植基叶绿素水解酶。(chlorophyll chlorophyllido-hydrolase)。EC3.1.1.14。一旦使在甲醇或乙醇的水溶液中发生作用,就会发生酯的置换,从而生成易于结晶的甲基或乙基脱植基叶绿素。 ...

叶绿素-蛋白质复合物 chlorophyll-proteincomplex 为叶绿体类囊体膜的叶绿素与蛋白质的复合物。是以叶绿素为辅基以光为基质的一种酶。在活体内所有的叶绿素都以这种叶绿素-蛋白质复合物的形式存在,结合于类囊体膜上。在高等植物及绿藻中以聚光性叶绿素 a/b-蛋白质复合物、叶绿素a-P700蛋白质复合物和叶绿素a-反应中心Ⅱ蛋白质复合物三种形式存在。在红藻类和蓝藻类有叶绿素a-p70 ...

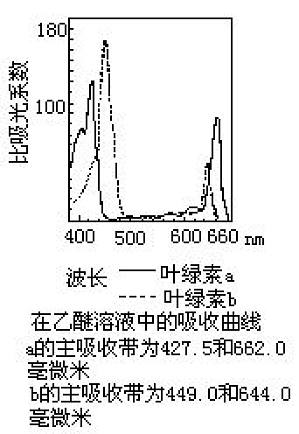

叶绿素chlorophyll 存在于光合作用生物类囊体中的同化色素的一种。在高等植物C3植物的叶绿体中,叶绿素a、b两类大致以3∶1存在。在中央具有一个Mg原子的二氢卟吩(dihydroporphin)的衍生物上,叶绿素a、b是甲醇及叶绿醇与酯结合的物质。叶绿素a及b用稀酸处理, Mg被H置换,而变成去镁叶绿素a、 b。另外通过叶绿素酶脱掉叶绿素分子中的植基(Phytyl),就产生脱植基叶绿素 ...

叶绿醌 phylloquinone 同维生素K1(即2-甲基-3-植基-1,4-萘醌) ...

叶类学说 concept of leaf-class 叶类学说是解释叶与叶的比较形态及系统关系的一种学说(前川文夫,1948—)。其主要根据有三点:(1)把整个维管植物的叶,在系统发生上作为同一范畴来对待是不合理的(即叶存在着若干个独立的进化系列);(2)我们看到的叶并不是一个相同的结构单位(花叶历来认为是由愈合形成的一种多元构造。这种观点应扩展到对营养叶的认识中去);(3)一种形态的叶只生于一定 ...

叶类 leaf class 叶类学说认为,系统发生上属同一起源的一群叶称为叶类(前川文夫,1952)。过去虽然规定了若干种叶类,但按现有的知识,不少叶仍不能判别其应属的叶类。另外,也有同一叶类在进化过程或个体发生中,表现出不同的叶形,但也有不同的叶类却表现出相同的叶形。主要的叶类有:G叶类:银杏的花序或普通叶,大多数薄囊蕨的叶,Austrobaileya 的叶、雄蕊和心皮等都被看作是相同的器官,归 ...

叶间期 plastochron(e) 高等植物形态形成的术语。主要指茎尖某些叶原基形成后与下一节出现同样形态的叶原基之间相隔的时间。原来E.Askenasy(1880)把这个周期现象中一个周期的时间称为间隔期,但后来A.Schmidt(1924)曾在上述意义上转用了这个术语。在对生叶中,从一个叶原基开始直到其直线上生出第二个叶片的这个时期,是两个叶间期。 ...

叶尖 leaf apex 叶茎的对应词,也就是叶片的尖端部分。一般呈平面状,如图所示,叶尖有种种不同的角度。这些也多成为植物种类的特征。单子叶植物的叶尖不少具有立体的结构Allium fistulosum),还有铁角蕨属(Aspleni-um)等蕨类植物、成熟的叶尖能产生不定芽。当叶原茎发生时,就在其顶尖分化出顶尖分生组织进行顶尖生长,但其活动时期较短,最后构成叶尖部分。 ...

叶迹 leaf trace 高等植物茎的节上长有叶片时,从茎分出进入叶片的维管束称为叶迹。在这种情况下,有形成叶隙的,也有不形成的。双子叶植物现在以三叶迹者居多 ...

叶基 leaf base 叶尖的对应词,即指叶片的基部通过叶柄或直接与茎连接。根据叶片的发育情况,有锐尖形、渐尖形、尖形、圆形、近圆形,此外还有心脏形、肾形、箭形、戟形等。如果左右叶基非常发达而愈合时,则形成盾形叶和漏斗形叶。 ...