数据库

为两栖类、鱼类和圆口类的间脑视丘下部视神经交叉的前方至上方存在的神经分泌细胞细胞体之集合体。其神经分泌物质可被Gomori染色法的铬矾-洋苏木素或三聚乙醛-复红染色。含神经性脑下垂体激素。即脑下垂体的神经叶激素在此处合成,由轴突运至神经叶。在爬行类以上的脊椎动物此核二分,分别称为视束上核和室旁核。 ...

脊椎动物哺乳类、鸟类和爬行类丘脑下部(间脑的底部)的神经核(神经细胞细胞体集中的部分)之一,位于视神经交叉的上方。由神经分泌细胞所成。其神经分泌物质对Gomori染色法的铬矾-洋苏木素及三聚乙醛-复红为阳性。含神经性脑下垂体激素。神经叶激素在此处合成,从其轴突运至脑下垂体神经叶。其近旁的室旁核也具有同样的功能,但两栖类、鱼类和圆口类区别不出此二核,只有一个视束前核。在哺乳类动物含催产素的细胞与 ...

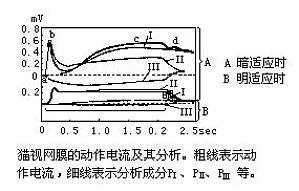

亦称视网膜动作电位图。网膜受光照时产生电位,把这种电位记录下来便是视网膜电位图,简称ERG。勿从杜波依斯-雷蒙(E.H.Dubois-Reymo-nd,1849)发现网膜静止电流和霍姆格伦(F.Holm-grem,1866)发现动作电流以来,为了探讨网膜的视觉机制把ERG作为有用的客观指标,对哺乳类、两栖类、爬行类、鱼类、头足类等动物进行了广泛的研究。把网膜放在黑暗中发现,产生的静止电位的极性 ...

头足类的感光色素蛋白质,是原富之夫妻(1965)在鱿鱼的视网膜中发现的。吸收曲线和视紫红质相似,但以全反式-视黄醛为发色团,吸收光后11-反式视黄醛游离。被认为是供给对视物质再生所需要的11-顺式视黄醛的光异构酶。视物质存在于感杆小体(rhabdomere)上,而这种色素多存在于视细胞的内节。 ...

指在动物的感光细胞中分化出有特殊视觉机能的细胞,即所谓光感受器细胞。这些细胞有的以所谓分散光感觉器的形式,分散在身体表面,有的由很多的细胞集合在一起构成网膜,参与眼的组成。后者被称为视细胞或视网膜细胞。视细胞以初级感觉细胞的形式出现,借助视细胞中的感光色素的光化学反应产生的兴奋,传送至传入性神经纤维(视神经)。通常,将此细胞看作是能量转换的场所具有特殊的形态分化。尤如蚯蚓的分散光感觉器官,有的 ...

指随着明暗的适应状态,脊椎动物视网膜的视细胞(特别是锥细胞)和色素上皮细胞的色素(暗褐菌素,fuscin)出现移动的现象。在摘出眼和剥离的视网膜也可观察到这种现象。这是眼的一种物理性适应,有时是与固有的适应(生理性适应)过程相对应而言的。在暗适应时,杆细胞位于外境界膜,色素位于色素上皮细胞的底部,而锥细胞则位于杆细胞和色素中间的位置,此称为暗位(德Dunkelstellung)。在明适应时,锥 ...

在人体生理学上,在眼球不动的状态下,盯准眼前的一个目标,此时固视(fixation)所及的范围称视野。也就是投影于网膜感受面的视空间(visualspace)。如果注视某一物体点,通过眼球的适当活动,在网膜看得最清楚的中心部位,即中央凹形成其鲜明的物象。这称为中央视觉或直接视觉。同时,该点四周的物象,即离开视野中心的部位(边缘部),成象较不鲜明,而称为边缘视觉或间接视觉。中心部是明适应感光和视 ...

为脊椎动物视网膜的细胞。视锥细胞的外端(背光端)呈圆锥状突,作为该细胞的感光性部分,可与视杆细胞突相比;在昼行性动物的视网膜上视锥细胞特别多,因此被看作是具有白昼视觉、色觉的视细胞因素(昼间视觉装置)。在低等脊椎动物的眼中,视锥细胞的柄部在白昼光下,可将收缩的视锥细胞突引到视网膜的成像面。视锥细胞的电子显微镜下的内部构造与视杆细胞相似,视锥细胞的锥盘(cone di-sk)与长轴呈直角方向重叠 ...

亦称视线运动反应或(运)动视反应。当被视物体或视野移动时,为使视网膜象尽可能保持稳定不动所进行的眼球、头部乃至整个身体的运动。在脊椎动物、昆虫、高等甲壳类、头足类,均可见到这种反应。此时的视运动反应的控制系统是以视觉目标为输入,视线为输出的随动系统(servo)机制,构成以视标与视线的差异为误差信号而活动的反馈控制系统。一般来说,视运动反应对于追踪运动物体和对抗流动的媒介体而保持原位行为起着中 ...

脊椎动物视网膜的视细胞、杆细胞外段等所含的视色素,是以11-顺视黄醛为生色基因,分子量约40,000的色蛋白。蛙、牛的视杆细胞外段,它占构成蛋白质的80%以上。把视网膜磨碎,悬浮于36%蔗糖液中,远心分离,收集上浮的杆细胞外段,可在表面活性剂溶液中抽提视紫红。视觉的初始过程,是由视色素的光反应而引起外段膜的Na 离子的透性被受抑制。视紫红的光反应过程是通过低温抑制热反应,对随温度逐步上升而出现 ...

氨是植物的重要的氮化物的来源,但同时也是生物体的一种毒性物质。从土壤中吸收氨,在土壤pH值较低时尤为显著,容易造成氨的积累;植物一般容易呈现中毒;如果碳水化合物不足,而这种症状更为严重。然而在细胞液中含有多量有机酸的植物,例如酢浆草、酸模、秋海棠等,由于细胞液中酸度较高,所以即使氨被过量的吸收和积累,也会因全部成为铵盐而被解毒,故不会引致中毒,这种植物称为适酸植物或适氨植物。 ...

指能在压力很广的范围内生存和繁殖的细菌。它生活在五千米以下深海及海底沉积物中,可耐受海洋最深处的水压即约一千个大气压这样广范围的压力。愈是低温或高压酶活性就愈低,但在高压条件下,适温区域偏高;在低压条件下则相反而偏低,因此,理想气体法则和La Chatelier法则适用于此种解释。 ...

亦称适当刺激。象音波对于耳、光波对于眼那样,各种感受器(感觉器官)在自然状态所接受的刺激,称适宜刺激。对视觉、听觉等各种感觉都有规定的适宜刺激。另一方面,即使对某一感受器或某一感觉神经给予不适宜刺激的人工刺激,即非适宜刺激(inadequate stimulus)所引起的感觉也与给以适宜刺激的情形相同。 ...

指植物体的一部分与特定的蚁类共生的植物。适蚁植物多在热带地方。爪哇森林中的适蚁树(Myr-mecodia tuberosa茜草科)最为有名。在其树上生活,茎部肿胀,幼嫩时形成蓄存水分的贮水器官,生长后枯干,蚁类便在此腔里生活。据说植物为蚁类提供巢穴,而蚁类预防其他动物而对植物起着保护作用。此外其他各地还有Hydnophytum montanum(茜草科),Cocropia adenopus、T ...

〔1〕是指生物具备形态学或生理学性质适合于所处的生活环境;或是指这一适合的过程(尤其是进化的过程)。各种适应最后反映在繁殖率上。某种生物的性质作为全体都不适应,那么这种生物必定灭绝。但并不等于说生物具备的所有性质都是适应的。适应有两种,一种是非遗传的变化所造成的适应(适应酶的现象);另一种是作为遗传性质表现出来的适应。狭义地说,前者不能称为适应,可以用调节、调整或顺应等词来表示,以区别于后一种 ...

各物种由于其各自具有的基因组而适应一定的生态条件,但可以想象与它们具有部分共同基因的非实在的无限的物种。因可以将现实的物种所具有的基因组,根据其所适应的生态条件,作为地形上的峰而表示,所以可将想像可能的基因组合放于某一峰下,将具有相同适应度的放在围绕峰的等高线上。而峰与峰之间的谷表示任何生物也不能存在的生态条件,占据该处的基因组应是不存在的。将这种关系以地图的形式表示称适应地形图(adapti ...

这是奥斯朋(H.F.Osborn,1917)通过雷兽类(Titanotheres)的研究而确认的一种进化现象。同一类的生物常发生对各种不同的环境最适宜的生理分化和形态分化,分异成许多不同的系统,分异的程度随着时间的推移而加强。这种现象在地质史中曾有过大量地发生,就生活场所而论具有地上(ter-restrial)、地下(fossorial)、树上(arboreal)、空中(volant)、水中( ...

对广泛适应综合症起重要作用的激素,即指促肾上腺皮质素、生长素、肾上腺皮质激素和肾上腺素等。 ...

当设定值或外界干扰的性质发生改变,或控制系统受到所在环境影响而改变其特性时,相应地必须使控制装置的特性发生满足于这些条件的变化,这种控制称为适应控制。人们认为在生物系统中,要适当采用这种适应控制的方式。典型的例子是应激时所看到的脑下垂体前叶分泌活动的变化(应激偏移)。 ...

亚前缘脉 subcostal vein 昆虫翅脉之一,简略号Sc。 ...