视网膜电图 electroretinogram

互联网

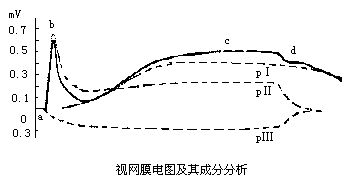

亦称视网膜动作电位图。网膜受光照时产生电位,把这种电位记录下来便是视网膜电位图,简称ERG。勿从杜波依斯-雷蒙(E.H.Dubois-Reymo-nd,1849)发现网膜静止电流和霍姆格伦(F.Holm-grem,1866)发现动作电流以来,为了探讨网膜的视觉机制把ERG作为有用的客观指标,对哺乳类、两栖类、爬行类、鱼类、头足类等动物进行了广泛的研究。把网膜放在黑暗中发现,产生的静止电位的极性是:脊椎动物在角膜侧为正,而头足类和其它少数无脊椎动物在巩膜侧为正,当网膜受光照时产生的ERG就叠加在动作电位上。由于网膜是由紧密成层排列的多种神经细胞所组成,所以ERG是由各类细胞群产生的综合反应(mass response),脊椎动物的ERG呈现如图所示的复杂波形。光照开始后,经一短的潜伏期,出现一小的对应于角膜侧为负的波(a波),接着出现一大的正波(b波),此波稍微下降接着又出现一缓慢的正波(c波)。撤光时,同样经一潜伏期出现一正波(d波),然后回到基线。c波只能在充分暗适应时出现,明适应时消失。把这种复杂的波可以分解成各种简单的组成电位,各种简单波形与特定的神经细胞群存在一定关系。探讨这种机能意义的研究是很多的。格雷尼特(R.Granit,1934)用乙醚和其他药物麻醉,发现ERG被分为P Ⅰ 、P Ⅱ 、P Ⅲ 三个成分,P Ⅰ 即c波本身,由P Ⅱ 、P Ⅲ 的极性和时间差形成了a波、b波和d波。后来,人们把微电极插入网膜内,直接探索这些组成电位的起源,发现P Ⅰ 是由视细胞外段和色素上皮的交界处产生的,P Ⅱ 主要是由双极细胞层产生的,而PⅢ还可进一步分成两部分,一部分是由视细胞产生的(远部P Ⅲ ),一部分是由双极细胞层产生的(近部PⅢ),其中只有远部P Ⅲ 才是细胞外引导的视细胞电位,而且它的机能意义较为清楚。而其他成分的电位和产生这种电位的细胞种类的对应关系还不太清楚。