数据库

在培养某种生物时,只用一种生物作饵料,完全不用其它生物,这种培养方法称为双重生物培养。可用于培养在合成培养基上不能生长的原生动物,例如以特定的细菌为饵料来培养原生动物或粘菌。这样,这里就建立了食物链中的一环。 ...

在生活史中,体内同时存在配子体单倍体(n)和孢子体二倍体(2n)的植物。在植物界中这是很普遍的现象,但在动物中不存在这种现象。常用的diplo—haplobiont一词是写错的。从进化趋向看,单倍体的配子体其与孢子体的大小一样而难于区别的,则接近于原始类型,大小不一样的类型则是比较进化的,特别在高等植物和褐藻类中可以看到配子体短小化、孢子体发达的现象,这种现象认为是有较强的进行趋向。为方便计, ...

指具有不同染色体组各二套的异源多倍体。普通小麦为二粒系小麦和山羊草的双二倍体,人工获得的小黑麦(Triticale)是小麦与黑麦的双二倍体。杂种体细胞倍加而形成的例子有樱草的一种Primula ke_wensis,2n=36(由P.floribunda 2n=18×P.ver_ticllata 2n=18的不育杂种的侧芽生出)。另外也有由未减数配子产生双二倍体的。 G.D.Karpeche-n ...

指含有两个核的细胞、孢子或菌丝细胞等。这两个核通常是由遗传性不同的染色体组所构成,可以说是异核体的一种。双核体是由含有不同接合型的核的细胞融合而成。这种形成过程称为双核化(dicar-yotization, dikaryotization)。双核体无论在遗传上还是在生理上都与二倍期相似,但两个核互相具有亲合性,各自具有不同的作用。这样的核相称为双核期(dicaryophase,dikaryop ...

系钙质海绵类沟系的一型。单沟型的单纯囊状的胃腔壁向外突出成盲囊状,构成辐射状包围胃腔的小室,胃腔壁的领细胞均移至该部而形成鞭毛室,胃层为与皮层相同的扁平细胞所覆盖。水流由皮层小孔流入,经流入管→前幽门孔→鞭毛室→后幽门孔→胃腔→出水孔排出。由于鞭毛室自胃腔向外突出,海绵体的表面产生许多突起,有的根据鞭毛室的大小体壁相应增厚,外观如壶状。双沟型这一名称即根据钙质海绵纲樽海绵属(双沟型)等所见的特 ...

连接视细胞与神经节之间的典型的双极细胞。其核位于内颗粒层,以树突与视细胞形成突触,另一方面其神经突起与神经节细胞的树突或直接与其细胞体形成突触。这个细胞具有颉颃的受容区域,照射中央部与照射周边部时,光反应的极性反转。心理学上认为是同时性对比现象的神经生理学机制。 ...

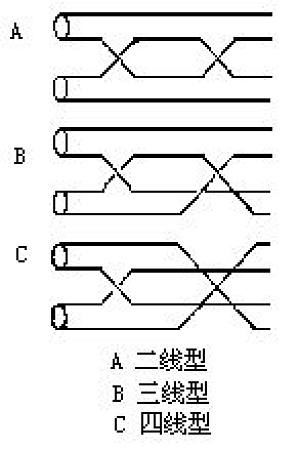

亦称双重交换。指在同源染色体上的两对基因之间发生两次交换的现象。根据四条染色单体中参与两次交换的染色单体的数目,可将双交换分为二线型、三线型和四线型。有关参与两次交换的染色单体各自独立地发生两次交换时,而二线型、三线型、四线型在双交换中所占的比例则为1∶2∶1。设在一条染色体上,有A、B、C三个基因,按ABC的顺序排列,AB间的交换值为x,BC间的交换值为y,那么,AC间的交换值应为x y。另 ...

亦称节裂果。是由二枚心皮组成的一种干果。果皮成熟后干燥变薄,但不裂开,而像节荚果那样横隘成几节。每一小节里含有一粒种子。节荚果是由一个心皮组成,这点可与节裂果相区别。萝卜(Raphanussativas var.acanthiformis f.raphanistroides)的果实就是双节荚。果实虽成熟种子并不脱落,当花茎枯萎落在地上后,果实的各小节才分离开来。 ...

主要是指人的联体畸形中,二个个体相互腹部相对,脸部和胸部愈合在一起的畸形。通过二个个体的胸腹部的正中的平面与通过一对脸部正中的平面构成825直角,就是双面畸形的特征。换句话说,一个个体的右半脸和另一个个体的左半脸构成一个脸,前一个体的左半脸与后一个体的右半脸也构成一个脸。把蝾螈的二个原肠胚,使之沿原肠陷入的方向互相正面接触并愈合在一起,也会生成与人的两面畸形形态相同的畸形。 ...

为前端联体畸胎的一种,具有双脸。已知在人类和乳用牛中存在,系由于一卵性孪生胎分离不全所致,仅脸部为两个,其他体部为1个。其联体程度低者,两脸内侧的眼可合而为一,全体共形成三只眼。此外还有与此不同机制所形成的一个头部生有2个体部的脸,此种畸形称为双面神(Janus)样畸形。 ...

在生物学,生物群的单位是种,种是用拉丁语属名加种原名组合一起来表现的方法,无论是动物或是植物,都是现行命名法规所规定的学名形式。例如,赤松(Pinus densiflora),沟鼠(Rattus nor-vegicus),金黄葡萄球菌(Staphylococcus aure-us),等都是如此。词后面加上命名人的姓名,但也可以省略。动物分类学在新命名时要加上最初命名人的名字,但在植物分类学则不 ...

球菌的一种,即两个菌体成对存在的。但是,两个个体成对的倾向亦见于链球菌和球杆菌。因此似乎为一般细菌体的共通性,只是在双球菌中这种性质表现得更为突出。即使在单个球菌中,其核体也是成对的。这种共通性考虑是来源于核蛋白质以至原生质成分。肺炎球菌、淋球菌等都是双球菌。 ...

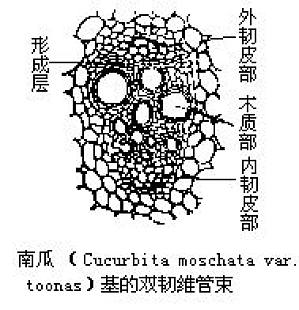

木质部或韧皮部不论哪一方,夹在另一方的内外两侧而分化成的维管束。通常木质部在中央,其内外两侧为韧受部,例如葫芦科(Cucurbifaceae)、夹竹桃科(Apocyna-ceae)、萝摩科(As-clepiadaceae)、茄科(Solanaceae)的茎最为常见。位于外侧的韧皮部是普通的类型,位于内侧的韧皮部形小,有如附属物。也有认为两个外韧维管束是由木质部合并而成,或由于在外韧维管束内侧的 ...

亦称原软体类、原始原体类(Archigastropo-da)。系软体动物门中具有最原始体制的类群,由石鳖类(有板类)、蛞蝓类(沟腹类、无板类)和单壳类(Neopilina等)所组成。与腹足纲、掘足纲、瓣鳃纲和头足纲组成的有壳亚门相对应,作为双神经亚门。双神经类的体制为左右对称。石鳖类为椭圆形,新月贝类(Neomeniida)细长如蠕虫,头部不明显,无触角和眼。外套膜覆盖整个身体背部,表面密生棘 ...

指原来一个种子内形成一个胚的种子植物,而在一个种子中形成二个胚的现象。为多胚形成的一种。其原因有无配子生殖、无孢子生殖、不定胚形成等。见于紫萼(Hosta undulata var.erromena)、香假葱(Nothoscordum striatum)、酸橙(Citrusaurantium)、芒果(Mangifera indica)、苦苣苔科(Gesneriaceae)的一种、蔷薇属的Ros ...

两种隐性的标记基因a,b,在同源染色体上交互为异型的细胞内,发生a,b与纺锤丝附着点之间的体细胞交叉,而由该细胞分裂产生的二个子细胞中之一个的a,另一个的b是同型的,各该子细胞的后代,都可从表型上与未发生体细胞交叉的其他细胞相区别。果蝇在其成虫原基中有一个细胞可发生这样的体细胞交叉,则到成虫时体表面在野生型的背景中有a的表现型所显示的斑点与b的斑点相邻存在,将此称为双生斑。通过用X射线照射幼虫 ...

为被子植物特有的受精方式,通常在花粉管到达胚囊时,两个精子即各自与极核和卵细胞融合。是由S.G.Nawaschin(1898)发现于百合(Lilium ma-rtagon)中, E.Strasburger(1900)称卵细胞和精子的融合体为生殖受精,第二个精子和极核的融合体称为营养受精,而两者兼有的称为双受精。通常花粉管的顶端到达胚囊时,两个精细胞从管的前端与原生质一起流出而到达卵细胞和极核的 ...

蛋白质显色反应之一,即在蛋白质的碱性水溶液中加数滴稀硫酸铜溶液,则显紫蓝~紫红色。除二肽外,肽也会产生同样的反应。由于双缩脲(NH2-CONHCONH2)也显示同样的反应,故以此命名。也可用于蛋白质的定量测定,但灵敏度低。为了克服这缺点,可以和O.Folin的酚试剂反应结合起来使用。 ...

指在第一减数分裂前期,继粗线期的时期。在这一时期,密接的两条同源染色丝开始分离。在粗线期末以前交换已结束的染色体部分被固定下来,可以观察到交叉的形式。在这一时期开始时,留有交叉部分的同源染色体由于联会结构的分离而相互游离,因此,才能观察到同源染色体是由两条染色单体所构成的。染色单体增加了基质,并且拧成螺旋状而缩短。这一时期的染色丝称为双线(diploneme)。 ...

于抗原抗体沉淀反应的凝胶扩散试验之一,用于抗原或抗体的定量或定性。双向扩散试验有用试管进行的一维法和在平板上进行的二维法(又称Ou-chterlony氏法),后者经常被采用。二维法是在平面上造成琼脂的凝胶,开几个小洞,分别注入抗血清或抗原液,就从对方扩散开来,并在浓度比适当的(最适比)地方形成沉淀线。在抗原液中有几种抗原,如抗血清也有各别相对应的抗体时,可得出各抗原抗体反应最适比所在地点不同的 ...