亦称滑动。指如硅藻等可在水底物体上滑行的那种运动。这种运动并不伴有生物体形状的改变,也不依靠纤毛、鞭毛、伪足等特殊运动器官。运动速度是2—10微米/秒,运动方向有时也可以倒转。筏硅藻,则有几十个硅藻平行并列而成群体,因为它们相互进行周期性的滑动,所以群体或伸或缩。这种运动的机制虽不清楚,但已知硅酸壳的中央有小孔,从孔可分泌粘液物质,并通过细沟流向后方。在硅藻沟内侧的原生质中,存在着象变形菌的变形体 ...

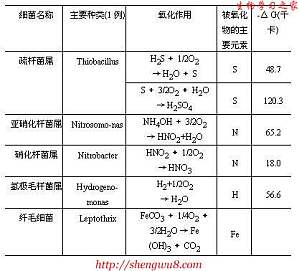

指靠氧化无机物获得的能量来还原CO2所进行的合成。进行化能合成的生物仅限于一部分细菌,这些细菌都能进行无机营养(自养),进一步还可分为仅在无机培养基与二氧化碳存在下能生长的特异性的自养型细菌(Obligate antotroph)和也能进行有机营养(异养)的兼性自养型细菌(facultativeautotroph)。对于无机物的氧化,在许多情况下需要分子态氧,这时放出的能量是因被氧化物的种类而异, ...

在无机营养生物中,不进行光化学反应,而由化学暗反应获得能量的,称为化能无机营养生物。可进一步分为二类:(1)在代谢过程中可还原、同化作为碳源的CO2的生物,称为化能无机自养生物(chemoli-thoautotroph)(例如硝化细菌、硫细菌、氢细菌、一氧化碳细菌、铁细菌等);(2)在代谢过程中仅还原和同化有机化合物为其碳源的,称为化能无机异养生物(chemolithoheterotroph)(例 ...

在生物的营养摄取方式的分类中,作为电子供体的营养物质在细胞内进行化学暗反应而获得能量的一类生物,称为化能自养生物。如果所利用的电子供体为无机物,就称为化能无机营养生物;如果是有机物,就称为化能有机营养生物。是光能自养生物的对应词。

在地层中发现的从前世界的生物遗骸和遗痕。也就是为了认识古生物,遗骸和遗痕都是具体的对象。 生物一般遗留下的是其坚硬部分;多已石化,所以通常用化石一词称之。但化石也并不都以石化为必需条件。化石是(1)古生物的坚硬部分未经变化而残留者;(2)由矿物质置换其一部或全部者;(3)古生物的实体已不复存,只残留其痕迹者;(4)也有在冻原冷藏的猛犸及琥珀中的花和昆虫等柔软部分被完整保存者。有时发现类似化石但又 ...

由进化比较快并且分布也广的特定的古生物种类或种类群化石所确定的地层,可以有效而且实际地与相邻地区的地层以至和世界的地层相对比而确定的地层群单位称为化石带。在地层群中认定化石带,以地层中化石带的重叠顺序代替时代的前后关系。一个化石带可看作是代表一定的地质年代,用以划分和对比地层的年代。例如侏罗纪被划分为61带。 ...

蕨类植物是最早的陆地植物。其化石大量存在于志留绍以后,泥盆纪和石炭纪的古生代地层中。其中许多是与现存蕨类有关联的原始类型,这在系统学上,或作为标准化石具有重要的意义。在中生代的三迭纪曾有石炭纪与现存类型间的中间型存在,在进入侏罗纪和白垩纪时,出现了与现存种类形态非常相近的类型(与里白相近的 Gleichenitis)(拟里白),与金粉蕨相近的Onichiopsis(类金粉蕨),与双扇蕨相近的网叶蕨 ...

已知代表性的如下:Parapithecus fraasi:狭鼻类化石中最原始者,在埃及Fayum州的下渐新世地层发现了下颌骨。其骨和齿的形态特征与眼镜猴和类人猿相似,兼具两者性状,可以说是一般化(非特殊化的)类型的动物。 Propliopithecus haecheli:下颌骨在上述同一Fayum州的渐新世地层中发现的,也认为是原始的类人猿。Pliopithecus:化石发现于欧洲各地的中新世地层 ...

化石的年代可由与之相关的地层年代来确定,但对每种化石又有其各种年代的确定法,这在人类化石等方面已获得成果。(1)用氟(F)确定年代(fluorinedating)。埋在地下的骨骼,其成分可被地下水中的氟所置换,结果为: 由于骨内的含氟量与埋没的时间成正比,可以根据氟含量推算骨骼在土中经过的时间。地下水中的氟含量因土地不同而有变动,因而同一时代的骨胳的含氟量也不一定相同,但大致的范围是:下更新世1 ...

根据化石骨所认定的过去存在的人类,与洪积世人类大致同义。化石人类,在形态上与现代人类具有从显著差异到基本上相同的各个阶段,其最基本的特征是两足直立行走,但各阶段的细微的差异可由头骨的形态确定。实际上,很难发现全身骨骼化石,大多数情况下,发现的多是牙齿、颅盖和下颌骨等比较容易保存的部分。值得注意的是头颅和面颅的比率、眉弓、下颌、颏隆凸状态、前额、喙突、枕骨大孔、颞线、齿槽、齿的形态和大小、颌关节、下 ...

昆虫一年内重复的世代数是依属、种、亚种的遗传型而定,其性质称为化性。化性的发生是依环境等外界因素而变化的。作为饲养昆虫的家蚕,化性是依品种而异,根据化性的次数称为一、二、三、四化性,三化性以上亦称次多化性。一化性的家蚕包括欧洲种的全部,日本种和中国种的一部分,二化性家蚕是中国种和日本种,多化性则分布在从中国南部起到南方各国。

指作为化石而发现的智人(Homo sapienssapiens)。这些是与现代人有区别的智人,其中包括克罗马农人、尚塞拉德人、格里马迪人、山顶洞人、瓦佳克人、包斯郭普人和塔尔盖人等,但不包括内安德特人。包斯郭普人具有克罗马农人和黑人的特征,反映化石现代人类和现代人类在性状关系上极为复杂,因此,对于它们的系统关系存在着不少争议。但有一点意见较为一致,即瓦佳克人是澳大利亚土著的祖先型。 ...

一般指与化学感受有关的传递。特别是神经传递又称为体液传递,是电传递的对应词。在突触和神经肌肉接头的传递是通过由兴奋的神经末梢释放专一的化学物质作用于邻接的神经元或效应器来实现的。这样一些化学物质有神经递质、突触递质和化学递质等名称。

亦称为体液说。是关于神经元间的突触及神经和效应器接合部的传递机制的学说。此学说认为传递是通过由一方释放的特定物质即化学递质作用于另一方面实现的。与此说相对应的则是一方动作电流直接作用于另一方的所谓电传递说。两种学说的可能性早在1887年博伊斯-雷蒙德(E.Du Bois-Reymond,1887)即有所指出,从那时起就观察到的蕈毒碱和肾上腺抽提液分别具有类似刺激迷走神经和交感神经的作用,而化学物质 ...

一般指与化学传递有关的物质,特别是在突触处由神经末梢释放出来的以传递兴奋性或抑制性作用的物质,也称为神经递质或简称为递质。乙酰胆碱、去甲肾上腺素、肾上腺素和r氨基丁酸等已确认为递质。此外,有许多其它物质如多巴胺等,可列为有力的递质“候补者”。 ...

在某器官原基进行分化时,其早期的细胞在形态上虽与其他胚区细胞看不出有什么差异,但一般认为此时已发生了看不见的某种特异性的化学变化。J.Huxley(1924)将此种变化,命名为化学分化。 ...

系指将细胞的组成成分或特殊的代谢产物利用于分类指标的一种方法。在细菌等的分类上,利用化学的、血清学的特征也是广义的化学分类,但通常在植物和细菌中则是把化学结构可以详细比较的次级代谢产物对象。例如以生物碱、类黄酮、类固醇、类萜、各种糖苷、醌类的分布,以及菌类细胞壁结构的比较,来考察种、属的亲缘关系。在以化学的手段作为较为可靠的分类法中,不仅要比较其最终产物,而对合成途径的研讨也是重要的。

由化学物质的刺激(称为化学刺激)所产生的感觉之总称。它在动物的食、性生活和逃避敌人等方面具有重要作用,较之光感觉更为普遍,在低等动物也很发达,甚至原生动物,对各种化学刺激也显有清晰的差分反应。在更高等的动物分化出特别的感觉细胞,并发展为能辨别不同化学性质的刺激物质或分化为不同性质的感觉。对食物的趋化反应在动物界中是很普遍的,如涡虫、蚯蚓、蛞蝓、蜗牛、海蠃、章鱼、虾、蟹、昆虫等均具有这种反应,但也有 ...

以化学物质的分子或离子等为适宜刺激的感受,并将刺激转换成附属于感受器的向中神经的冲动(数字化信号),这一过程一般称为化学感受。陆生动物大致可分成两类,一类为远距化学感觉(远觉),感受在空气中挥发,扩散的分子,对远方物体的辨认起作用;另一类为接触化学感觉(近觉),即感受所接触的是溶液状物质。对于人,远距化学感觉属于嗅觉,接触感觉属于味觉。化学感受与光感受、机械感受一样,是很重要的刺激感受形式。至于化 ...

以感受化学刺激作为适宜刺激,并由此产生向中神经冲动的感受器。虽然味感受器、嗅感受器等均为化学感受器,但在许多情况下很难与味觉、嗅觉相对应。严格地说,腔肠动物等整个体表散在的(多是毛性的)初级感觉细胞是化学感受器,但很难一一鉴定。及至蠕虫类,这种感受器聚集形成感觉芽。涡虫类、多毛类,体前端的一对纤毛沟也可看作是同一发展阶段。蜗牛、蛞蝓类的触角和水生腹足类本鳃近旁所见到的外套肥大部(嗅检器)中,化学感 ...