脊椎动物背部正中从前向后走行的白色素状物。与脑相连,并和脑一起构成中枢神经系统。它和脑都是由神经管分化产生的。其中心有纵行的连接脑室的中央管(analis centralis),围着中央管的灰质构成脊髓的内层,外层由白质构成。在脊髓的横切面上,灰质呈H形,由连结左右两角的灰质和中央部的中央灰质(substantia grisea centralis)组成。前者又分为背腹二部,分别称为前角(corn ...

研究脊髓反射机能所用之生理学标本。系用手术方法切断中枢神经系统的高级部位(脑)对脊髓影响的一种实验动物,可用脊髓蛙、脊髓猫、脊髓犬等。待手术后休克消退供作实验。随意运动和自发运动完全消失,但由于除去了高级中枢之抑制作用,脊髓反射反比对照的正常动物更有规律的出现,表现出位于脊髓中之中枢机能。如刺激脊髓蛙之趾端,脚就抬起;若将浸有酸溶液之纸片贴于它的背皮上,则用后脚将它拂掉。

脊髓具有中枢的反射的总称。是脊椎动物反射中最单纯的典型形态。脊髓反射弧一般由感觉性的后根进入脊髓,由运动性的前根离开脊髓。根据反射弧是只限于脊髓的一节段还是跨2个以上的节段,把这种反射分为节内反射和长路径反射。其次,从效应器来看,腱反射和某种皮肤反射分别是引起单一效应器(肌肉)反应的单纯反射。与此相反,在与两个以上效应器有关的复杂反射中,一般有协同肌参与的屈肌反射和交叉伸肌反射等。这些都属于躯体反 ...

属于细小核糖核酸病毒(Picornavirus)科肠道病毒属(Enteroviruses)。在肠道病毒中最早发现的病毒是急性脊髓灰白质炎(小儿麻痹)的病原病毒。已知有三个血清型(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型)。在直径为27—28毫微米的病毒体(Virion)中存在分子量为2.0×106的单链RNA(参见感染性核酸)。对乙醚显有抗性,对乙醇和苯酚等比较稳定,在1M的MgCl2或MgSO4溶液中非常稳定。最初是由K. ...

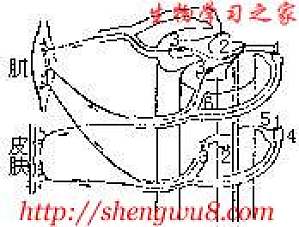

从脊髓发出的末梢神经。基本是在整个脊髓上,呈左、右对称,从腹外侧和背外侧形成四束发出。头索类,从背外侧发出的感觉背根走向肌节间,形成背(侧)支(ramus dorsalis)分布至皮肤。从腹外侧发出走向肌节的运动腹根,完全不与腹(侧)支(ra-mus ventrails)连合,比圆口类高的动物,背根和腹根合并以后,分成腹支和背支。背支和腹支都是混合性神经,都具有运动神经纤维和感觉神经纤维。再有,在 ...

指作用于两栖类原肠胚的预定外胚层,诱导脊髓、脊索、体节、前肾、尾芽、带有鳍的尾等脊髓尾区所特有的外胚层性及中胚层性器官原基的物质而言。原肠胚各期的未内陷的原口上唇部、距离神经胚原肠盖前方4/5位置附近的中轴中胚层、酒精处理的豚鼠肾脏及新鲜蝾螈肝脏等均具有此种作用。尤其从豚鼠肾脏可制成特异的脊髓尾部诱导因子的核糖核蛋白质。H.Spermann曾把可诱导出具有脊髓、脊索、体节等的躯干部的中后期原肠胚未 ...

脊索动物在其一生或个体发育的一定阶段出现于身体背侧正中、神经管正下方呈前后走行的棒状支持器官。其典型的结构是由空胞化的细胞集合形成的、有一定弹性的组织。其表面覆盖着数层薄薄的结缔组织的皮膜(脊索鞘)。原索动物中的海鞘类,只在幼体期可以看到脊索,在尾索类的尾部则终生存在。文昌鱼的脊索具有终生的中轴支持器官的机能,不仅在神经管下方沿体纵行,而且突出到神经管的前方。圆口类的脊索也不退化而终生存在,包围脊 ...

脊椎动物与原索动物之合称。终生或至少在发育早期有脊索。神经中枢为中空之管状结构,位于脊索之背侧。心脏或循环系统之主要部位位于躯体之腹面。而原索动物以外之无脊椎动物,其心脏位于躯体之背方,且其中枢神经为实心之索状物,并位于躯体之腹面,而形成显著区别。

脊索和中胚层的意思。把两者合在一起来表示,是因为在两栖类等,两者皆来源于缘带,从肠中期到神经胚初期之间形成共同的胚层。在实验胚胎学中,把具有形成体作用的区域,而用脊索中胚层来表示。脊索区是全部(原始的)都包含在形成体中,但在中胚层,则只有其背侧区属于形成体,因此由这一点来看,这种表示法是不正确的。

脊椎动物连接头骨的构成身体主轴的骨胳。在构造上分节是由许多纵行排列的椎骨构成,使弯曲成为可能。各个椎骨位于肌节和肌节之间。在发生上,脊柱以脊索为中心,在脊索周围集合一些造骨组织所构成,但圆口类,沿脊索只不过生有几个软骨片。软骨鱼类的脊柱终生停止在软骨阶段,比软骨鱼进化的脊椎动物的骨骼进一步骨化,并且随着椎骨的发达,脊索逐渐缩小,在高等脊椎动物的成体上只是在椎骨间的椎间软骨上有脊索残痕。两栖类由于腰 ...

在爬行类的胚胎发育早期形成胚盘,不久,在其表面生成原口,原口周围的细胞通过原口陷入胚内,在原口的前方伸长,形成管状,称为脊索中胚层管。其腹面在陷入后不久就向左右展开,其下方和内胚层相接,以后脊索中胚层的左、右侧壁分化成中胚层,而背壁分化成脊索。这种管往往和原肠混淆,应与真正的原肠区分开。

(1)亦称脊柱前弯。指脊柱的矢面上前方的凸弯。在人类可见于颈椎及腰椎是生理现象。与此相反,把向后方的凸弯称为脊柱后弯(kyphosis),见于胸椎同样也是生理现象。根据这种前弯和后弯,使人体能够采取均衡的姿势。(2)在行为学上,多指啮齿类雌性的交配姿势而言。由于雄性性交时前肢压迫两侧腹部而使前肢屈曲,前半身放低,同时背部拱起,腰部上提,使膣口部向后突出的姿势。带有长尾的是将尾向侧方弯曲。系基于发情 ...

属脊索动物,并构成后生动物最后的一个动物门。现有的动物可分为圆口纲、鱼纲、两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲等6个纲。包括化石在内的分类则有9个纲25个亚纲,其中已绝灭的有2个纲9个亚纲。此时,鱼纲与四足动物(Tetrapoda,又称四足纲)相对而列为上纲。也有分为有鳃类与无鳃类;羊膜类与无羊膜类;鱼形类、蜥形类与哺乳类的。骨化程度不一,但都有作为中轴骨骼之终生脊椎。躯体左右对称,可分为头、躯干和尾三部 ...

哺乳类表皮的发生层可分为内外二层,与真皮相接的内层称圆柱层或基底层,与颗粒层相接的外层称棘层。棘层细胞之间有棘状的原生质联系相连接,所以称棘细胞,有多数平行走行的纤维,此纤维不间断地由1个细胞连到另一个细胞,而且认为在原生质联系处形成球形以及纺锤形的膨大,但是用电子显微镜证明,在相邻细胞间并无原生质联系,只不过是在邻接部有粘着斑(macula adherens)而已。 ...

系腹足纲玉螺类之幼虫。幼虫的壳呈曲球状,外侧具大而透明的副壳,其周缘排列着许多小棘。

又称为毛状突起。是由于纤毛的聚合而形成的毛笔状的构造,在原生动物纤毛虫里,特别在腹毛类里多可见到,棘毛一般在体腹面有一定的排列位置。棘毛可以作足样动作,用以匍匐于物体表面,或作桨样动作以游泳。

为体腔动物中的一门,属于新口动物,真体腔类、肠体腔干动物。现存的种类包括海胆类、海星类和海参类等。全部海产,不构成群体。与其他门动物有明显区别,各纲之间显著分化。棘皮动物体呈球形、圆盘形、圆筒形、星形和高脚杯形等,体呈五放射对称,为夹多孔体的二导体区与残留的三导体区共5个体辐射组成,并成左右对称。皮肤有纤毛,体壁中散在着钙质的骨片,此骨片只能在显微镜下看到(例如海参);也有骨片结合形成坚固的钙质骨 ...

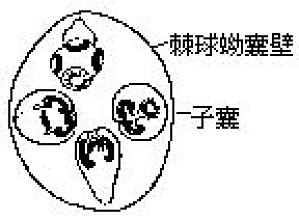

在棘球绦虫类所见的一种水胞囊(hydatidcyst)。或称棘球蚴囊。是多节绦虫类的囊尾幼虫在中间宿主哺乳类体内所呈现的一种类型,一个大形的棘球蚴囊壁上生着很多子囊(或称育囊)和头节,而子囊中着生一个或数个头节。棘球绦虫(Echinococcus granulosus)的棘球蚴(Echino-coccus),寄生于羊、猪、骆驼、人等肺脏和肝脏,还有多粒棘球虫(E.multilocularis)寄生 ...

营养体为单细胞,是一种不具细胞壁的粘液变形虫。根据G.C.Ainsworth和G.R.Bisby,1971年的分类,有10属25种。营养体在反复分裂的生长期之后,经过细胞的质的变化的中间期,许多细胞聚集形成假变形体(聚合期)。构成假变形体的各个细胞虽互相连接,但并不进行融和而保持其个性,同时假变形体也并不是单纯的细胞集团,而是整个作为一个单位来进行活动,已分化出对刺激反应的区域(移动期)。假变形体 ...

在自然水域中所看到的褐色薄膜状并以非生物物质为基质的和附有很多藻类、细菌等的悬浮物。有的丝状物可达1米以上,但通常为20—50微米左右。最初的定义是指:溶解态的有机物为液相-气相(气泡)或液相-固相(非生物体悬浮颗粒)的界面吸附,从可溶态变成单分子层,进而成为多分子层,最终变成胶束或纤维状薄膜的物质。但现在除此以外,估计还与由微生物作用形成的悬浮颗粒的相互附着也有很大关系,因此,集块与腐聚物(尤其 ...