也称透光带。指海洋中短波的可见光将可达到的范围,一般是指可达到1,000米深度的水层而言。其下是无光层。它和有光层之间并不存在一个明确的界限。在透光层的上部,有绿色植物进行光合作用所必需的充分光照,即达到所谓的补偿深度的水层,此称为真光层(euphotie zone)。这种深度大约可达100米左右,海洋生态划分的表海水层大致与此相当。透光层的其余部分称为弱光层(dysphotie zo-ne) ...

〔1〕亦称浅透明层,系哺乳类的表皮层之一,位于角质层和颗粒层之间。其细胞中,没有在颗粒层中所见到的透明角质颗粒,细胞的透明度增加,核的退化有更进一步的发展。 〔2〕亦称透明膜(hyaline membrane)。是海胆类受精卵的表面受精膜的下面的不含可视性颗粒的透明层。为了使卵裂球互相密切粘着,透明层是必要的。在受精后不久即生出,它的产生和存在必须有钙离子,在缺乏钙的条件下,将呈可逆性消失。 ...

系衡量海水、湖水清彻程度的指标。一般是将直径为25-30厘米的白色沙氏圆盘(Secchi disk)放水中使之沉降,以看不清时的水深(米)来表示。另也有用索勒特(Thoulet)白球法、白金线法(pla-tinum-wire method)等来测定的。一般吸光系数(α)随着水深增加并不显示大的变化,如令深度t的光强为It,表面的光强为I0,则It=I0e-dt。如果圆盘看不清时的深度的光强为I ...

哺乳类受动物精时,在第一个精子进入卵表的透明带以后,透明带的性质则发生变化,使后来的精子不易进入,这种现象称为透明带反应。这是防止多精受精的重要机制之一。不同种的动物,有的其阻止精子进入的反应完全(狗、田鼠),有的动物则不完全,即只能允许精子进入围卵腔内(鼠、小鼠)。另外,也有象兔这种根本就不发生透明带反应的动物。一般认为,透阴带反应与卵子表层颗粒溃解有关,这颇与海胆卵,蛙卵的受精膜形成机制相 ...

每年地上部分枯死的多年生草本植物的越冬休眠器官之一,是地下茎的一部分发生异常肥大生长而形成的,其中蓄积了大量的贮藏物质(马铃薯淀粉、菊芋菊糖),是茎的特殊形态。也可以变为营养繁殖器官。它多半在走茎的顶端形成,在叶序排列上,根据芽或鳞片形的低出叶以及维管束的排列,可与根明显地区别开来。即使把块茎切成几个小块,只要有芽就可各自分别发育成完整的个体。

由E.R.Cumings和R.R.Schrock(1928)提出的,即岩层中夹着透镜状、块状、礁状和其他清晰轮廓的纯生物起源的层。其组成物有珊瑚、层孔虫、贝类、腕足类、石灰藻以及其他生物。是以纯粹原地沉积物组成为特征,世界上最早的块状生物岩礁是于奥陶纪形成的。 ...

系指脊椎动物骨骼肌中与迅速运动有关的肌肉。与此相反,把与迟缓地运动及持续性紧张有关的肌肉称为慢肌或紧张肌。快肌的代表有腓肠肌、缝匠肌等。依据肌肉的颜色把快肌称为白肌,把漫肌称为红肌。但是颜色的不同是取决于其所含的肌红蛋白量的多少,不一定是和收缩速度有关系。从神经支配来看,快肌含有很多运动性神经肌单位,慢肌含有较多的紧张性神经肌单位。分离的快肌的单收缩时间也比慢肌的单收缩时间短。

指人为了追求快乐,避免痛苦,而根据这种欲望所提出的学说。其源由出自Epikouros,即为了将来的更大快乐,可以忍耐现在的痛苦。S·Freud认为,婴儿期是服从于快乐说而活动的,但随着成长,对社会的存在有所发现,对其现实的原理受到修正,认识到对快乐的追求。另外在学习理论中,容易产生获得快乐的行为,抑制由痛苦所带来的行为,这就是所谓效应定律,是由E.L.Thorndike所倡导的。 ...

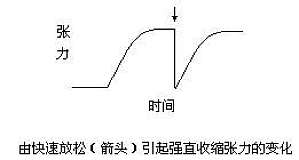

此为使等长强直收缩肌肉的长度急剧减小,以考察相伴发生的张力变化的实验方法。使处于强直收缩中的肌肉的长度通过快速放松而缩短百分之几时,在肌肉的张力急剧下降后又复上升。这个现象可由串联弹性要素的缩短来说明。根据快速放松,可考察处于等长单收缩舒张期的活动状态的变化。

将肌肉迅速拉长以考察其张力变化的一种实验方法。希尔(A.V.Hill)指出,在骨骼肌等长单收缩的时程中快速牵拉,远在单收缩张力达到最大值前,肌肉的活动状态就已达到最大值。在单收缩这种一过性的收缩中,在不受串联弹性因素影响的条件下考察收缩因素的活动态的变化时,这个方法是必要的。 ...

一个基因的产物无论是酶还是其它的蛋白,它的生化功能或生理功能不可能是唯一的或独立的,常会影响到其他生化反应及生理功能,因此一个基因的突变引起的表型变化也是多方面的,这种现象我们称之为多效现象(pleiotropism). 多效现象的例子也是很多的,如人类的先天性成骨不全(Osteogenesis inperfecta),这是种常染色体的显性遗传病,患者骨骼发育不良,骨质疏松一生中反复发生多次 ...

不完全显性(incomplete dominance)又叫做半显性(semidominance),其特点是杂合子表现为双亲的中间性状。 如柴茉莉(Mirabilis jalapa),红花品系和白花品杂交,F1代即不是红花,也不是白花,而是粉红色花,F1互交产生的F2代有三种表型,红花,粉红花和白花,其比例为1:2:1。 ...

杂合子的一对等位基因各自都具有自己的表型效应,称为共显性(codominance)。 MN血型是最好的例子。在人类的M-N血型系统中有三种血型,M,N和MN型,他们是由基因型LMLM,LNLN 和LNLN 决定的。M型个体的红细胞膜上有M抗原,N型个体的红细胞膜上有N抗源,而MN型个体的红细胞膜上既具有M抗原又有 N抗原,也就是两种基因在同种组织中都得到了表达。这是由一对等位基因中的一个发生 ...

我国遗传学家谈家桢先生早年系统地研究了鞘翅瓢虫(Harmonia axyridis)的遗传。发现了嵌镶显性。一种瓢虫鞘翅的底色为黄色,前缘呈黑色,称为黑缘型(SAVSAV)另一种情况相反,鞘翅的后缘为黑色,称为均色型(SESE),两者杂交产下的F1代同时具有双亲的特点,即鞘翅前后缘都呈黑色,这就是嵌镶显性(mosaic dominance)。 (注:它和共显性是有不同的,共显性是在同一组织同 ...

人类在进行器官移植时会产生异体排斥现象,这是由于异体之间主要组织相容性抗原(major histocompatibility antigenMHC)或称人类白细胞抗原(human lencocyte antigens,HLA)的差异所致。人类的MHC基因在第6号染色体上有9个座位(A.B.C.D.DR.DQ.DP.DZ.DC),每个座位又由多个复等位基因构成。小鼠的MHC基因在第17号染色体上,有 ...

正常的小鼠的皮毛是棕灰色的,1905年法国学者居埃诺(Lucien Cuenot)研究小鼠时发现了一只黄色小鼠,他将这只黄色小鼠和纯系正常小鼠杂交产生的后代一半是黄鼠一半为正常的小鼠。再将黄鼠和黄鼠杂交,后代中2/3是黄鼠,1/3是正常鼠。黄色×正常产生1/2黄色,1/2正常;黄色×黄色产生2/3黄色,1/2正常。为什么会出现这样的比例呢?从第一组杂交(1)看来黄鼠不是纯合的,否则后代中不会出现二 ...

在等位基因中有显性和隐性之分,在两对非等位基因控制同一性状时也有“显”、“隐”之别,为了和等位基因的“显性”,“隐性”相区别,我们就把两对非等位基因中起“显性”作用的称“上位”(epistatic genes),将起“隐性”作用的一对基因称为“下位”基因(hupostatic genes)或者说上位(epistasis)是指基因相互作用中一对基因的表型表达取决于另一对非等位基因的基因型。也就是异位 ...

观赏鸟类中有一种叫虎皮鹦鹉的鸟,它的毛色有绿、兰、黄、白四种,都是稳定遗传的,若将纯种的绿色和白色鸟杂交或将兰色或黄色的鸟杂交,F1代是绿的。F1代进行互交,F2代羽色产生四种表型:绿、兰、黄、白,比例为9:3:3:1。假设兰色素是B基因控制的,黄色负素是由Y基因控制的,B和Y都是完全显性的话,将黄鸟和兰鸟杂交得到的BbYy是绿色鸟,也就是黄色和兰色的色素同时得到表达,混合在一起,我们看到的当然是 ...

鼠皮毛是由多基因控制的,野鼠色的基因型为AABB,B基因使得黑色的毛的前端有一条要黄色斑带,整个看起来是野鼠色,也就是深棕色。纯棕色鼠为aabb,因无A基因,所以没有带。黑鼠色小鼠和棕色鼠杂交或者黄鼠和黑色鼠杂交,F1代为野鼠色,F1互交后F2代也产生四种表型,野鼠色,黄色,黑色,棕色,它们的比例为9:3:3:1。此和共上位不同,当A和B都是显性时,虽同时表达,但空间部位不同,和嵌镶显性一样,我们 ...

拿猪的毛色作例子:有一种棕红色,基因型为AABB一种为白色,基因型为aabb他们的F1代仍是棕红色,F2代有三种表型,棕色,淡棕色和白色。比例为9:6:1,这个结果明显是9:3:3:1 之比的变形。产生这样的结果是由于A基因和B基因是同效的,都可以产一生部分棕色色素,同时表达时由于基因的剂量增加,色素加深呈棕红色,这样互为不完全显性,故称为半上位(semiepistatic)或不完全上位。或互加效 ...