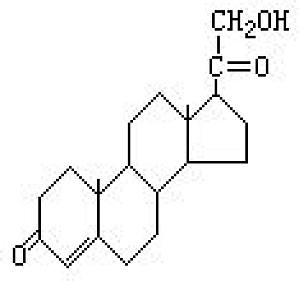

C21H30O3,21-羟基孕烯-4-二酮-3,20。也单称脱氧皮质〔甾〕酮,或缩写DOC。是副肾皮质激素的一种,具有糖代谢作用。由副肾皮质细胞的微粒体的21-羟化酶的作用,从黄体酮进行生物合成的。其乙酸酯缩写为DOCA,应用于临床。由于在副肾皮质细胞的线粒体中的11β-羟化酶的作用可生成皮质酮,所以通常也认为是一种中间体。 ...

为水解糖原、支链淀粉中α-1,6-葡糖苷键的酶类的总称。有异淀粉酶(isoamylase,EC 3.2.1.68)、支链淀粉酶(pullulanase,EC 3.2.1.41。亦称极限糊精酶(limit dextrinase)等。 ...

为催化DNA拓扑学异构体相互转变的酶之总称。催化DNA链断开和结合的偶联反应,为了分析体外反应机制,用环状DNA为底物。在闭环状双链DNA的拓扑学转变中,要暂时的将DNA的一个链或两个链切断,根据异构体化的方式而分为二个型。切断一个链而改变拓扑结构的称为Ⅰ型拓扑异构酶(top- oisomeraseⅠ),通过切断二个链来进行的称为Ⅱ型拓扑异构酶(topoisomeraseⅡ)。属于Ⅰ型的拓扑异 ...

亦称唾腺。(1)爬行类以上的高等脊椎动物,有些口腔腺分泌属于消化液的唾液,而称为唾液腺。哺乳类有颌下腺(排出管是华顿氏管,Wharton′sduct)、舌下腺、耳下腺(排出管是斯特诺氏管,steno′s duct)。前二者在哺乳类以下的动物中也有,但耳下腺是哺乳类新发展起来的。三者都属于分支复囊状腺,形成大的腺块。耳下腺只由浆液性腺细胞构成,颌下腺与舌下腺则由浆液性腺细胞和粘液性腺细胞构成。两 ...

双翅类昆虫唾腺细胞的间期核中所看到的巨型染色体。E.G.Balbiani(1881)首次看到了它的带状结构,但到后来,E.Heitz和H.Bauer(1933)以及T.S.Parnter(1933)才指出它在细胞学上的意义。唾腺染色体的显著特征是:(1)形状为带状,宽达5毫微米,长达400毫微米它相当于普通染色体的100~150倍;(2)核不分裂,由于染色体不断复制,形成了多线性染色体,宽度增 ...

具有双螺旋结构的DNA分子,对于二条多核苷酸链的缠绕的程度等有各种形状的拓扑学异构体。例如将不具裂缝的双链环状DNA的一个链切断,将其一端钻入未切断的链中,然后再使之与原来的一端(头)结合,则可给DNA分子的整体带来扭曲变形,由于将双链DNA进一步扭曲而形成超螺旋(参见闭环DNA),或一侧的链卷到另一侧链上的方式,使DNA骨架上积累的应变能成为最少。此时,根据向链中钻进的方向(将螺旋反卷的方向 ...

由各种唾液腺向口腔内分泌的混合液。人的唾液本来是无色、无臭、无味和稍微粘稠的液体,但因在分泌时含有粘膜细胞、唾液小体(白细胞变形的圆形小体)等而稍混浊。pH为5.6—7.6,比重平均为1.010—1.020。分泌量及其性状,受摄取食物的质和量等所影响,人1天约分泌1—1.5升,其中绝大部分是水,还含粘蛋白、尿素、尿酸、氨基酸和Na、K、Ca等无机盐,以及唾液淀粉酶。另外,还含有极少量的麦芽糖酶 ...

英文又称siali acid,最初是从牛颚下腺粘液质中提纯的,是神经氨酸衍生物之通称。N-酰基(N-乙酰或N-羟乙酰)神经氨酸,以及N-酰基-0-乙酰神经氨酸是天然存在的,虽然也有游离状态存在的,但大部分是以粘液质等粘多糖、糖蛋白质、糖肽,或糖脂类(神经节苷脂)分子中结合形态(α酮苷键)存在的。作为唾液酸分子的聚合体,已知有大肠杆菌产生的多聚乙酰神经氨酸。在动物细胞的细胞膜表面有大量存在,并使 ...

由人的唾液腺分泌,据谓具有促进生长等作用(绪方知三郎)。精制者称为腮腺激素(parotin)。对其效果多有怀疑,本质不阴。 ...

亦称勒克肿瘤病毒。属疱疹病毒属,质粒直径为160—240毫微米,具有和EB病毒相同的一部分抗原。从栖息于北美及其他地方的一种蛙(Rana pipiens)上,特别是从自然发生肿瘤的个体中于早春(水温2—7℃)易于分离到此病毒。尚未确定它对蛙类有致肿瘤性。在来自Rana pipiens蛙的ICR-RPD67.7和蛙胚的 RPE67.7等细胞株中能大量地增殖,并显有细胞变性效果。培养最适温度为25 ...

子宫内膜充分受到孕激素作用似后,与用单纯的机械刺激或电刺激一样,也能产生完全相同的蜕膜组织。没有胚胎而产生的蜕膜组织,称为蜕膜瘤。蜕膜瘤可在短时期内退化消失。刺激子宫内膜而产生蜕膜瘤时,说明该动物的血液中有孕激素。 ...

又称demecolcine。是秋仙水碱的类缘生物碱。对于细胞具有与秋水仙碱同样的作用。因他的毒性远比秋水仙碱小,因此常被利用。 ...

指产生一种类型的配子的性别。例如由于雌果蝇的性染色体为XX,雄的为XY,所以雌体为同形配子性别,雄体为异形配子性别。 ...

HSCH2CH2CH(NH2)COOH含硫氨基酸的代谢中间体。在生物体内是甲硫氨酸进行转甲基反应时脱甲基生成:S-腺苷甲硫氨酸→S-腺苷同型半胱氨酸。此SH基经胱硫醚与丝氨酸的羟基交换,合成半胱氨酸,所以在生物体内成为由甲硫氨酸转化成半胱氨酸的中间体。同时同型半胱氨酸由于甘氨酸、甜菜碱、肌氨酸等甲基供体再度被甲基化而回到甲硫氨酸。所以可以看做是甲硫氨酸和同型半胱氨酸,由于相互转换,在生物体内具 ...

构成脑的神经细胞虽然形态和大小是形形色色的,机能上也有若干差异,但基本上可以看作是一样的。与此相应的,具有同一机能的元件(自动装置automaton)可按多种规则连接起来,其总体具有相当的情报处理机能,这样设计的机器可进行各种研究。这种机器称为同一构造机器,适于用新近的大规模集成技术来制造。称为冯·诺曼(J.von Neum-ann)细胞模型的自我增殖机器就是一例。 ...

生物体各部分之间,在形态学上有等价的关系时,把这个关系称为同源。是比较形态学的最基本概念。异种生物在体制上显示同一配置的构造中有某些共同点的器官,即使其机能和形态上有不同,也是等价的,应该看作是同源。这个认识是从圣希莱尔(E.Geoffroy Saint-Hilaire)等开始的,他把这个关系用相当于现在的相似的言词去称呼(The orie-des analogues)。把相似与同源区别开来的 ...

指在第一次减数分裂中,来自一个亲本的染色体间发生的配对。同源联合可被用来判断同质多倍体或部分的异质多倍体。 ...

指由同一染色体组(相同染色体组)的加倍而产生的多倍性(H.Kinara.T.Ono.1926)。有三个相同染色体组的个体称为同源三倍体(autotriplo-id),有四个相同染色体组的个体称为同源四倍体(autotetraploid),以此类推,所有这些多倍体总称为同源多倍体(autopolyploid)。其成因是由于一个基本种的体细胞染色体的加倍(AA→AAAA)或由于未减数的配子的受精( ...

指减数分裂时发生配对的染色体。基因数目一样,而同样的基因或等位基因又是以同样顺序排列着的称为完全同源的染色体。部分相同的染色体则称为部分同源的染色体(partially homologous chro-mosomes)。部分同源的染色体只是在同源部分能够配对,非同源的部分是分离的,所以常形成一端接在一起的二价染色体。二倍体是具有二个同源染色体,分别来自双亲的配子。多倍体具有二个以上的同源染色体 ...

由W.Bateson(1894)提出的术语。指某一环节或其体段的附属构造,表现出其他环节或其他体段的附属构造的性状。这主要是见于节肢动物附肢上形成的畸形,典型的现象是原附属构造被其他环节的附属构造代换的所谓代换性器官转化(德Ersatzbom-osis)。一个突出的例子是虾的柄眼被切断后能够再生出触须;此外尚有螳螂的触角被切断后能再生出足来;有的蛾代替后翅而生出前翅,两个前翅前后并列。又在果蝇 ...