昆虫血细胞的一种。为大形细胞、嗜碱性。在细胞质内有多数的细管状的结构和颗粒,认为可大量地生产蛋白质。因为形态似绛色细胞,故有此名,但实际上完全是另外的东西。

在动物的血液和粘性分泌物中虽然没有粘多糖,但存在着相当量(4%以上)的含己糖胺的蛋白成分,过去(1960年以前)对这些成分由于没有充分提纯,关于其结构也缺乏了解,所以为了方便就称为类粘蛋白,以和一类糖蛋白(狭义的糖蛋白含己糖胺4%以下)相区别。进而也使用过所谓中性类粘蛋白(血液型物质、血浆类粘蛋白等)、酸性类粘蛋白(颚下腺粘蛋白、血清类粘蛋白、含唾液酸类粘蛋白等)、不溶性类粘蛋白(卵粘蛋白)等详细 ...

叶绿体内膜系统的构造单位,为扁平袋状结构。它是由厚5~7毫微米的类囊体膜和所隔成的许多内腔(宽约10毫微米)构成的。意思是指“袋状的物体”。过去曾有片层、扁平囊(fiat sack)、盘状体(disk)等名称。形状和大小(0.5至几个微米)有多种多样。类囊体膜由蛋白质与脂质所组成,其重量比约1∶1。脂质的成分约一半是糖脂质(半乳糖脂质和硫脂质),其他生物膜含有较多的磷脂,而类囊体膜中含量则不多。与 ...

纤维蛋白元和纤维蛋白受血纤维溶酶(plasmin)的作用可形成分解产物FDP,其中的X、Y部分加上凝血酶或硫酸鱼精蛋白时则形成凝胶状物质,此现象称为类凝固。能引起这种现象的物质还有甲苯胺蓝、苯胺(aniline)、甘氨酸(glycine)、氯化汞、对硝基酚(P-nitrophenol)、茚三酮(ninhydrin)、食盐、硫酸钠、铬胺(typamine)、硫酸锌等。此外,呈现类凝固的物质除了FDP ...

具有肾上腺皮质激素作用的物质。是与肾上腺皮质中形成的激素具有类似作用的合成化合物之总称。根据其作用又可分为糖皮质激素和盐皮质激素两类。

酰胺酶 amidase 为催化酰胺基水解生成羧酸、胺或氨反应的水解酶之总称。RCONHR′+H2O→RCOOH+NH2R′谷氨酰胺酶、尿酶等即属于酰胺酶。胰蛋白酶、糜蛋白酶、木瓜蛋白酶等蛋白酶也具有水解氨基酸的酰胺作用。 ...

指细菌生长的时期。从细菌学来说,生长即意味着个体的增加。在超过对数期时,不久就停止生长并进入静止期。一般说来,生长期的情况可依菌的种类、培养基的成分、温度及其它培养条件而有差异。停滞期是开始分裂的准备期,菌体长度一般接种时比对数期中的菌要短,而比接种培养后期的菌要长。在对数期,菌每隔一定时间即反复进行二分裂。在静止期,细胞成分的合成和分解虽然相对处于稳定状态,但如果因营养物质的枯竭或是代谢产物 ...

亦称抑菌剂。指具有抑制细菌繁殖作用(制菌作用)的物质。将抗菌素作用于细菌后,多数情况在灭菌和抑制其增殖的界限浓度之间,有相当大的差距。在中间的浓度下,细菌既不死灭也不繁殖。据此提出抑制生长物质这一概念。把细菌置于生长条件下,其生存状态多由体内的合成和分解的平衡来决定。抑制剂破坏这种平衡使之溶菌和死亡(如氰酸、青霉素),而抑菌则是增殖和死亡之间的保持着平衡的阶段。因此,可以认为灭菌剂和抑菌剂之间 ...

亦称细菌病毒,或简称噬菌体。是一类感染细菌使菌体裂解而增殖的病毒。是由F.d′Herelle(1917)和F.W.Twort(1915)各自独立的发现。d′Here-lle根据“吞噬细菌”生物的这一涵义,命名为细菌噬 菌体。M.Delbrück等将细菌噬菌体作为研究噬菌体本身增殖的模型,A.Lwoff等将之作为研究细胞调节机制的模型,而成为了分子生物学诞生的前奏。关于噬菌体的分类,曾作过若干 ...

某菌株产生的对其他菌株显有颉颃活性的蛋白质类物质之总称。大肠杆菌(Escherichia coli)产生的称为大肠杆菌素,绿脓杆菌(Pseudomonas aer-uginosa=P.pyocyanea)产生的称为绿脓杆菌素,巨大芽孢杆菌(Bacillus megaterium)产生的称为巨杆菌素。它们通常是对亲缘关系近的细菌表现活性,并通过吸附在敏感细菌上特异的受体上发挥作用。许多细菌素有很 ...

嗜盐性细菌盐生盐杆菌(Halobacteriumhalo-bium)的紫膜中存在的色素蛋白。分子量2.6万,在1分子中有7条α螺旋链,各链以横断膜的形式与紫膜交织在一起,是内在性(intrinsic)的膜蛋白。作为发色团,与视紫红〔质〕一样都含1分子的视黄醛,因其化学性质与视紫红〔质〕相似,所以称为细菌视紫红质。发色团的视黄醛,在明处为全反式型(明适应型),在暗处为全反式型和13-顺式型1∶1 ...

在革兰氏阴性菌的表层,有由肽葡聚糖形成的细胞壁,在壁的外面,又有由蛋白质、磷脂质、脂多糖形成的膜层,与里面的细胞质膜相对应,特称此层为细菌外膜。外膜比细胞质膜的磷脂质含量低,但脂多糖的含量则比较高。外膜的蛋白质与细胞质膜不同,主要部分为数种蛋白质所构成。其主要蛋白质的部分与特异的内面的肽葡聚糖以共价键结合。脂多糖存在于外膜的最外层。在外膜中仅知有磷脂酶,在细胞与外界的联系中,已看到有许多功能的 ...

亦称细菌异萜醇(bactoisoprenol)。特别分布于细菌中的聚萜醇,具有11个萜醇基的物质,它作为中间体参与细胞膜核多糖的O抗原侧链、细胞壁的胞壁质的多醣骨架以及其它荚膜多糖和甘露糖胶的生物合成。在沙门氏杆菌O抗原侧链的生物合成中,糖残基是依次的从GDP-甘露糖、TDP-鼠李糖、UDT-半乳糖中转移到细菌萜醇的磷酸上,形成如图所示的中间体。随后,这三个糖基依次转移重合成3→6→9→……这 ...

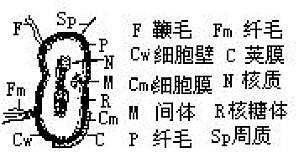

一种原核细胞,即便是光合细菌也不产生氧。此外,细胞膜长成后凹陷于细胞质内,呈现间体和层状结构特征。多数细菌呈杆状、球状乃至纤维状,直径为0.5—1微米。下图是细菌细胞的典型结构,但并不包括所有的细菌细胞结构。 ...

光合细菌虽然可以借助菌绿素(有a、b、c、d等种类)和类胡萝卜素用所吸收的光能进行光合成,但在许多方面不同于绿色植物和藻类的光合成。通常的光合成,被用于二氧化碳还原的氢是来源于水;而细菌的光合成,H2、S2-、S2O32-和有机化合物等被用于电子授体,不能利用水。细菌型光合成是更古老型的光合成缺少光系统Ⅱ。 ...

以细菌为对象的生物学的一个学科。其发展的基础在很大程度上是依赖于列文虎克(A.Van Leeu-wenhoek)简单显微镜的使用(1683),巴斯德(L.P-asteur)灭菌法的创造(1860)以及柯赫(R.Koc-h)纯分离法的研制成功等技术上发明。以后主要是医学方面的病原细菌学(广义地包括病毒学和免疫学的一部分)和农学方面的土壤细菌学、发酵细菌学等依其目的而发展起来的知识体系。随着这些知 ...

指叶肉中分化的最细的维管束,也是叶脉中最细的。 ...

细菌的融合的一种形态,亦即某一菌株(供体菌)的一部分遗传性状移到另一菌株(变体菌)的一种遗传杂交形态。转化是指外源DNA,即从供体菌抽提出来的高分子DNA直接被受体菌所摄取,并在该受体菌细胞中进行重组的现象。1928年F.Griffith在肺炎双球菌中首次观察到转化现象,1944年O.T.A-very等第一个查明此转化物质为DNA。一举证明基因就是DNA分子。以后转化在嗜血杆菌、枯草杆菌中也得 ...

指第一次减数分裂前期的最初时期。另外,在这个时期,细胞核容积增大,出现线圈状染色丝结构(植物细胞尤其显著),因此,特别把这个时期与前细线期或者前减数分裂螺旋前期区别开来、这种螺旋结构不久就解体,染色丝呈极细长的丝状,在核内均匀分布(早期细线期)。不久这种染色丝就达到最后长度,而显示出螺旋状,这时能观察到所谓的染色小粒,有时也能看到纵裂的双重结构的例子。用光学显微镜或电子显微镜观察时,多数的情况 ...

亦称肌动蛋白细丝。是肌肉Ⅰ带中直径为5—7纤米的细丝。在脊椎动物的骨胳肌中,Ⅰ细丝长为1微米一端固着于Z膜。蟹的螯肌等,其Ⅰ细丝长达2微米以上。在平滑肌中,它与粗的肌球蛋白细丝(A细丝)分散在一起。其主要成分是F肌动蛋白,呈双重螺旋结构,与原肌球蛋白、原宁蛋白结合着。 ...