吸虫类和绦虫类动物复合卵的形成部位,为子宫、输卵管以及整个卵黄管等会合处膨大而成的小囊状部。其壁有皱襞,许多单细胞腺(卵壳腺)开口于此。从卵巢经输卵管出来的单个卵细胞与来自贮精囊、阴道或子宫的精子受精,为从卵黄腺经卵黄管出来的卵黄细胞所包围,藉这些卵黄细胞的分泌物形成卵壳,完成复合卵。受精卵送入子宫后向外界排出。

精子前体所含的物质。也称精子溶素。在受精时,在紧贴卵表面的保护层(所谓卵黄膜)或离开卵表面的卵膜(鲍鱼)和透明带(哺乳类)上开一个可使一个精子通过而侵入卵内所必需的小孔。此物质的作用历来被当做酶,但根据最近的研究,卷贝马蹄螺精子的作用物质是单链碱性多肽(分子量8800),一般说来当2千个这种分子结合在卵膜上时、可构成卵膜的粘多糖(分子量500万)1分子,从卵膜上断开游离出来。 ...

包裹于动物卵细胞的非细胞性被膜的总称。凡附着在卵细胞上,位于构成本身表面的原生质膜的外面的膜,均称为卵膜。大部分动物的胚,在其发育初期是在卵膜中渡过的,但它从卵膜出来(孵化)后的发育阶段则由于种类的不同而有显著的差异。将卵膜按其来源分类有下列几种: (1)初级卵膜(primary egg membrane):是从卵细胞的表面所分泌的卵膜(例如:卵黄膜、受精膜)。 (2)二级卵膜(secon ...

在许多多细胞动物卵巢中充分生长的细胞;在具巨大核(卵细胞)的第一成熟卵裂前期状态成熟卵裂一旦停止,由于卵成熟诱发物质的作用,成熟卵裂再开始进行,卵核胞破坏,完成二次成熟卵裂,卵核变成雌前核与雄前核融合一起(受精完了),整个这个过程称为卵母细胞成熟。可是对于青蛙,再开始进行的成熟卵裂,在第一极体放出后,于第二成熟卵裂中期再停止下来,这是由于进行受精及其刺激而第二成熟卵裂已经完成,所以一般多把达到第二 ...

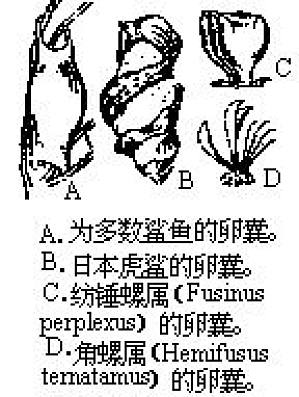

〔1〕一般的卵到产出为止,多被覆各种物质。在这种被覆物中相当于三级卵膜而呈坚实的囊状者,特称之为卵囊。具有代表性的卵囊,多见于软体动物特别是头足类、腹足类的卵。后者的卵囊,有的称为海纺锤(图的C、D)。鲨鱼、鳐的卵,也包有卵囊或卵壳。蚯蚓和蛭也具有卵囊,但它的组成成分和其它的卵囊不同,是从环带的输卵管外开部表皮所分泌的。和卵囊原来的涵义是背离的。但仍然属于三级卵膜,具有各种各样的特异的形态,构 ...

卵巢中的卵泡未至排卵,卵母细胞和卵泡细胞出现以退行性性变为特征的退化。例如人的初生儿的卵巢中虽然有3万—10万个原始卵泡,但其中的大部分处于闭锁状态,能完成排卵的一生中不到500个。特别在哺乳类为一般性的生理现象,其机制不明。闭锁发生在卵泡的各发育阶段,闭锁后的演变也不一样。有的在内膜细胞里沉积脂肪颗粒而形成与黄体类似的闭锁黄体,有的则完全消失。 ...

一种性腺刺激激素,缩写 FSH.是由脑垂体前叶嗜碱性细胞分泌。脊椎动物的雌性,可刺激未成熟卵泡,促进卵泡细胞增殖与卵泡腔的形成。但是能使脑垂体摘除的雌性的卵巢形成成熟卵泡,仅 FSH是不够的,尚需黄体生成素。另外,仅有 FSH卵巢不能分泌动情素。对睾丸,可促进精原细胞的分裂、增殖,但仅有 FSH不能形成精子也不能刺激间隙细胞。如果加少量黄体生成素就能引起雄性激素的分泌和精子的形成。FSH为糖蛋白, ...

缩写FSH-RF或FRF,亦称FSH-RH(FSH-releasing hormone),FRH。由丘脑下部的神经分泌细胞合成,在正中隆起部由轴突末梢向脑垂体门静脉系统的初级毛细血管丛的血管中释放,作用于腺垂体的卵泡刺激素(FSH)分泌细胞,促进 FSH分泌。似为多肽,结构式不明。适量的 LRF(黄体生成素释放因子)有使FSH释放的作用,所以认为LRF与FRF可能是同一物质。最近也常写做LH/F- ...

动情素曾被认为是由卵巢中的卵泡分泌的,而称为卵泡激素。但经X线照射发现。即使卵泡消失,动情素仍继续分泌,由此可见,其起源不仅限于卵泡。‘卵泡激素’不是一个适合的名称。卵巢的动情素认为是由卵巢的内膜细胞或由此而来的间隙细胞分泌的。

充满卵巢滤泡腔的液体。含拟清蛋白,对石蕊试纸及酚酞呈碱性。所含动情素的浓度也高。排卵时滤泡壁破裂,卵泡液与卵一起流出卵巢外。

这是指在实验条件下,动物卵细胞细胞质片发育成胚胎的现象。大多是由于授精,精子侵入而开始胚胎发育的,但也有由孤雌生殖而引起胚胎发育的例子。开始发育的卵片称为卵片发育体(merogon)。1887年海特维希二氏(O.Hertwig和R.Hertwtig)最初发现精子浸入振破的海胆卵的无核卵片,形成受精膜,开始胚胎发育。后来博韦里(T.Boveri,1889)等证实了这样的卵片发育也可形成完整的,但为小 ...

指被子植物的胚囊内珠孔旁的细胞群。正常型是由1个卵细胞和2个助细胞构成。构成卵器的各个细胞是由胚囊细胞分裂产生的,由于胚囊细胞分裂的形式不同,所以卵器也有差别。 ...

本病发生开角型青光眼者较多,患者在晶体赤道前区表面及眼前节各部组织表面,有一种特殊的蓝白色或灰白纤维丝样物质沉淀。晶体表面见有密集的剥脱物,本病半数发生白内障,摘除晶体不能使青光眼缓解。本病在北欧发病率较高,约5—8%老人受累,我国发病率较低。本病伴高眼压者应尽早治疗,少数眼压正常者也应定期随访。 临床表现 1.眼前段特有的灰白色头皮屑样剥脱沉淀物,主要积聚在瞳孔缘、晶体前囊及前房角内; ...

长期使用某些药物或接触化学药物可致不同程度的晶状体混浊,易引起白内障的全身使用的药物有类固醇、氯奎、氯丙秦等;局部使用的药物有皮质类固醇、碘磷灵、毛果云香堿等;化学物质有三硝基甲苯、二硝基酚汞等。临床表现 1.皮质类固醇性白内障 后极部后囊下皮质小点状混浊,掺杂空泡和黄蓝等彩色结晶,停药后混浊可渐消失;发现过晚、长期用药者,可发展为完全性白内障。 2.缩瞳剂性白内障 混浊位于前囊下,呈玫瑰花 ...

本病与晶状体的代谢有关,由于血糖增加,晶状体的葡萄糖含量增加,致其醛糖还原酶活性增加,葡萄糖被转化为山梨醇,山梨醇在晶状体内堆积,使渗透压增加,晶状体吸收水分,形成纤维肿胀和变性最后产生混浊。临床表现 1.发生于老年者与老年性白内障相似,只是发病率较高,发生较早,进展较快,容易成熟,此型多见。 2.真性糖尿病性白内障,发生在血糖没有很好控制的青少年糖尿病人。多为双眼发病,发展迅速,甚至可于数 ...

先天性白内障是胎儿在发育过程中晶状体发育、生长障碍所引起。发生原因有内源性和外源性两种:内源性与染色体基因有关,有遗传性;外源性是指母体或胎儿的全身性疾病对晶状体造成的损害,如母亲在妊娠前3个月内患病毒感染,如风疹、麻疹、水痘、腮腺炎等或甲状腺机能不足、营养不良、维生素缺乏等,均可引起先天性白内障。临床表现 1.先天性白内障多为双侧、静止性,少数出生后继续发展,偶有至儿童期或少年期才开始影响 ...

本病又称为“急性多源性缺血性脉络膜病变”。本病原发于脉络膜毛细血管,色素上皮为继发性受累,病因尚未明确,多认为属免疫性疾病,可能与病毒为抗原所致的免疫性反应引起全身某些血管,如脉络膜毛细血管炎症性阻塞,从而影响了色素上皮的正常的功能。多见于青壮年,双眼同时或先后发病,偶为单眼,易复发。临床表现 1.起病急、视力急剧减退、视物变形。 2.眼底: 急性期见后极部视网膜下散在灰白色扁平鳞状或圆形的 ...

正常玻璃体为一透明的凝胶体,胶原纤维纵横交织构成玻璃体网状基础,具有粘弹性、渗透性和透明性的物理特性。当玻璃体变性时即出现液化、由凝胶变为溶胶,逐渐变成液状。由于玻璃体液化、脱水收缩可引起玻璃体的后界膜离开视网膜,称为玻璃体后脱离,常见于高度近视和老年人,也可由于细胞增殖而浓缩,呈胶冻状,与视网膜广泛粘连。玻璃体浓缩性萎缩多见于眼外伤、视网膜脱离后,多须进行玻璃体手术治疗,药物难以凑效。临床表 ...

视网膜脱离是视网膜神经上皮层与色素上皮层的分离。视网膜脱离后色素上皮易游离、萎缩,所以实际上也是视网膜与脉络膜之间的脱离。视网膜脱离后得不到脉络膜的血液供应,如不及时重定,视网膜就会变性和萎缩,视力就不易恢复。通常视网膜脱离可分为原发性和继发性两大类,原发性者90%以上都可查到裂孔,因此多称为孔源性视网膜脱离。继发性者系由于眼内炎症渗出、玻璃体增殖机化的牵拉和肿瘤引起,多无裂孔。根据病情又可分 ...

眼组织胞浆菌病是一种传染性很强的真菌性肉芽肿性脉络膜病变。世界各地均有传播,美洲最多见,我国极少见。病源菌一般经肺入侵而发病。临床表现 1.多为一眼发病,偶有双眼同时发病者; 2.开始症状为视物模糊,随后有视物变形和中心暗点,甚至失明; 3.眼底检查:典型病例表现为黄斑区出血性盘状脱离;黄斑区棕黑色隆起,约1/4—1/2视乳头直径大小,周边视网膜下有出血,范围一般不超过2个视乳头直径大小; ...