伴随性活动和作为性活动前奏的各种行为表现。其形式是多种多样的。复杂的求偶行为可以持续几个小时,甚至几天。这种行为往往非常引人注目,因为它常常涉及一些奇特的动作、展示鲜艳夺目的色彩和发出复杂的声音。求偶行为最重要的功能是吸引配偶,通常是雄性吸引雌性,雄鸟在生殖季节的鸣叫主要就是为了吸引雌鸟。但也有些动物是雌性吸引雄性,如雌蛾释放性信息素吸引雄蛾。求偶的第二个功能是有助于防止种间杂交,因为动物的求 ...

动物对生活地点类型的选择或偏爱。动物的这种选择,可使其只生活在某一特定环境之中,这有利于动物表现型的定向改造。同一种动物对栖息地的不同选择,往往会引起它们之间基因频率的差异;而不同种动物对栖息地的不同选择又往往能增加种间的遗传差异。在自然状态下,蓝山雀(Parus caeruleus)主要生活在阔叶林中,而煤山雀(P.ater)则主要生活在针叶林中。有人曾在实验室里把这两种山雀同时养在一个大鸟 ...

节肢动物门,蛛形纲。体微小,头胸腹完全愈合,不分节。体前端的螯肢和触胶合成颚体(ganthoso-ma),又称假头,其后为躯体。躯体长卵形或近圆形,具4对步足。生活类型分肉食性、植食性、寄生性三种。 蜱类 为吸血动物,对人畜造成很大危害。已知有800多种,我国有100多种,分硬蜱和软蜱。硬蜱背侧具盾板,如习见的牛蜱(Boophilus microplus),雄虫盾板盖住整个身体,雌虫及幼体盾 ...

古鸟类。一般认为,鸟类由中生代某种古爬行类进化而来,但直接祖先尚难确定。迄今发现的原始鸟类化石已有6件(分别于1861、1877、1956、1970、1973和1987年发现或订名),均采自德国巴伐利亚省索伦霍芬(Solnhofen)附近的海相沉积印板石灰岩中,产地相距不远,时代均为距今约1.4亿年前的晚侏罗纪。以1861年和1877年采到的两架化石最为完整,曾分别被命名为印板石古鸟(Arch ...

包括全部与获得食物和处理食物有关的活动。不同的动物常采取不同的取食方法,有些动物靠积极的猎狩获取食物,另一些动物则采取等待和伏击的方法获取食物。地下蜘蛛是典型的伏击动物,它总是静伏在洞道的底部,当有猎物经过洞口时,它就会突然地出现在洞口把猎物抓获。洞蛇(Bothrops bilineata)的尾端很像是一条蠕虫,当它静伏时总是轻轻地摆动尾部,以便吸引蜥蜴和小啮齿动物。鮟鱇(Lophius pi ...

节肢动物门绝灭的一纲。全部为化石种,已记录4000多种。多生活在海底,在古生代二叠纪( 23000万年前)以后就绝灭了。寒武纪(5亿年前)时兴盛,到志留纪(36000万年前)开始衰退,生存了很长时间。体扁平,分头、胸、腹三部,分节明显。背面中央隆起,两侧向外倾斜,外观呈三叶状,故名。头具1对触角,除末一体节外,每节都有1对附肢,即一原肢上生有内肢和外肢,称双肢型,这是原始的附肢形式。个体发育中 ...

生活在水面上或附着在水的表面膜下方的生物。与浮游生物有明显区别,浮游生物一般在水中随波逐流,只偶尔与水的表面膜发生联系。水有很大的表面张力,所以很多植物和动物能支撑在水的稳固的表膜上,居住在水的表面。漂浮生物通常只在平静的水面中生活,经常有波浪的宽阔的水面,一般没有漂浮生物。在淡水池塘中常见的漂浮生物是一些表层昆虫,如豉甲科(Gyrinidae)甲虫,虫体黑色,眼睛分为两部分,一半观察水面,一 ...

动物具有识别其亲属和非亲属,甚至远亲和近亲能力。小家鼠和卡斯迪蛙(Rana cascadae)的蝌蚪都能辨别以前从未见过的兄弟姐妹,但不能肯定其亲缘识别是靠后天学习来的还是靠先天的识别基因。汗蜂根据与它养在一起个体的表现型相似性,能够识别出不熟悉的汗蜂,让能发出相同蜂巢气味但不熟悉的汗蜂进入巢内,这表明汗蜂具有明确的表现型匹配识别机制。水生动物(鱼和蝌蚪等)的亲缘识别依赖于水中传播的化学信号, ...

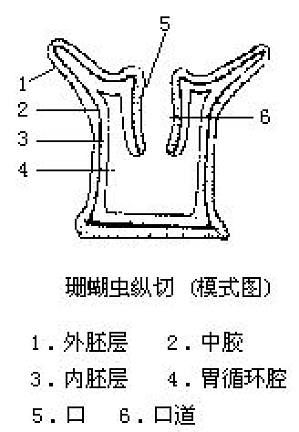

腔肠动物门,珊瑚纲(Anthozoa)动物的通称。约6000种,多分布于热带和亚热带的暖海中,大部分在海底营固着生活。珊瑚体形各异,颜色艳丽,构成“海底花园”。只有水螅型,且大多数为群体,具骨骼。群体中每个个体称为珊瑚虫,形状如一水螅,都由联系各个个体的共质轴生出。珊瑚虫顶端为口,周围有触手;口连于外胚层内陷形成的口道(stomodaeum),扁管状,两侧有1~2个具纤毛的沟,称口道沟(si ...

也称洞角科。包括羚羊类、绵羊类、山羊类和牛类。角不分叉,终生不脱换,由骨心及角质鞘组成,多数种类雌雄性都有角。上颌无门齿和犬齿,臼齿齿冠高,为高齿冠形。黄羊(Procapragutturosa),雌性不具角,四肢细,蹄窄。栖于草原和半荒漠地区。奔跑速度极快,时速达90公里,常集合成百只以上大群。肉味美,是草原上重要的狩猎兽。羚牛(Budorcas taxicolor),体形粗大,外形似牛,肩高 ...

被覆鸟类体表的表皮衍生物,与爬行类的角质鳞为同源结构。其功能主要是:保护皮肤、保持体温和构成飞翔器官的一部分。分为三种类型: 正羽 为被覆在体表的大型羽片,分布在体表、翼及尾上。体表的正羽使鸟体形成流线形的外廓,减少飞行时的阻力。正羽由中央的羽轴和两侧扁平扩展的羽片构成。羽轴下段半透明部分称羽柄,羽柄深插入皮肤中。羽轴的两侧斜生出平行的羽枝,每一羽枝的两侧又生出许多带钩或槽的羽小枝。这些羽小 ...

前翅具翅轭(前翅后缘一指状突起)与后翅连接;前后翅的脉序相同,故又称同脉亚目(Homoneura)。较为原始的种类,蝙蝠蛾科的冬虫夏草蛾(Hepialus armoricanus),其幼虫栖地下,被虫草菌寄生,形成冬虫夏草,为名贵中药。 ...

即蛾类。后翅具翅缰(后翅前缘基部有1根或1束强大的刚毛)与前翅连接;前后翅的脉序不同,又称异脉亚目(Hetoroneura);触角多型,但非棍棒状,因此亦称异角亚目(Heterocera);休息时翅放置体的两侧,呈屋脊状,或保持水平;一般夜间活动。幼虫多吐丝作茧。蛾类约有84000种,占鳞翅目种类的3/4,其幼虫多为农业害虫。谷蛾科,小型蛾类,翅狭长,后翅后缘具长毛。谷蛾(Tineagrane ...

即蝶类。触角棍棒状,也称异翅亚目。休息时翅竖立于背上;无单眼,喙发达;白天活动。幼虫多不作茧,裸露。有18000多种。凤蝶科大型美丽的蝶类,色艳丽;后翅边缘波纹状,且后缘多具指状的尾突。柑桔凤蝶(Papilio xuthus)黑黄相间的大型蝶,幼虫危害柑桔等;玉带凤蝶(P.polytes),黑色,后翅中央有一列白斑。粉蝶科(Pieridae),中型蝶,多白、黄色,有黑斑纹。菜粉蝶(Pieris ...

体表被角质鳞甲,主食蚂蚁的一类哺乳动物。头骨呈筒状,吻尖长,无牙齿而舌甚发达。爪长,尤其是前足中趾爪特长,用以挖掘蚁类洞穴。夜行性。分布于亚洲、非洲的热带和亚热带地区。如鲮鲤(Manis pentadactyla),俗名穿山甲。栖于山坡洞穴内,傍晚出外觅食,以白蚁和蚂蚁为食,包括蚁类幼虫及卵。食量很大,一只成年穿山甲饱食的胃内容纳有半公斤白蚁。还能上树去寻食白蚁,上树时用锐爪钩住树干,再用强大 ...

哺乳纲,偶蹄目,鹿科。俗称四不像,因其尾似驴非驴,蹄似牛非牛,颈似驼非驼,角似鹿非鹿。原是我国特产的珍兽,起源于早更新世晚期,距今200多万年。其化石从我国东北辽宁省到长江以南,几乎整个中国的东部地区均有分布。由于人类的大量捕杀和气候的变化,使野生麋鹿种群在19世纪后半期绝灭。到清朝时仅在皇家猎苑北京郊区的南海子饲养着唯一的一群。1865年,法国传教士大卫在猎苑隔墙发现了麋鹿,贿赂守苑人,取得 ...

细长、柔软、弯曲呈螺旋状的单细胞原核生物。全长3~500微米,具有细菌细胞的所有内部结构。由核区和细胞质构成原生质圆柱体,柱体外缠绕着一根或多根轴丝。轴丝的一端附着在原生质圆柱体近末端的盘状物上,原生质圆柱体和轴丝都包以外包被,轴丝相互交叠并向非固着端伸展,超过原生质圆柱体,类似外部的鞭毛,但具外包被。用暗视野显微镜观察含活菌的新鲜标本,可看到运动活泼的螺旋体。运动有三种类型:绕螺旋体的长轴迅 ...

指的是一种行为程序,在这个行为程序中,每一个动作或活动都可以使动物进入一种场合并因而导致下一个动作式活动的产生。涉及动物一系列行为的链式反应,通常是从一种能把动物带入一个新的场合的行为开始的,此后便顺序引发了一系列活动。例如专门猎食蜜蜂的三角泥蜂(Philanthus triangulum),从一朵花飞到另一朵花搜寻它的猎物,起初它只对任何运动中的类似蜜蜂大小的物体作出反应,而对物体的气味无动 ...

一个被动物所占有和保卫的空间,这个空间内含有占有者所需要的各种资源,如食物、巢地和配偶等。占有领域的可以是一个个体、一对配偶、一个家庭或一个动物群。其主要特征是:(1)是一个?固定的空间或区域,其大小可随时间和生态条件而有所调整;(2)是受领域占有者积极保卫和防御的区域;(3)领域的利用是排他性的,即它是被一个或多个个体所独占的。不同的领域一般说来是不重叠的,如果重叠也是少量的和暂时的,重叠区 ...

又名棘鳍目。是硬骨鱼纲中种类最多的一目,全世界已知有8000种以上。包括许多重要的经济鱼类,我国重要的海产食用鱼多属此目,广泛分布在海洋,也有少数种类产于淡水水域。鳞片多为栉鳞,鳍有棘,鳔无鳔管。例如:大黄鱼(Pseudos-ciaena crocea),尾柄长为高的3倍多,鳞片较小,脊椎骨25~26个,耳石大,石首鱼由此而得名。在生殖季节结成大群,能发出很大的声音,这是靠鳔肌的收缩,压迫鳔壁 ...