补体法免疫荧光组织化学染色步骤 1.材料 (1)免疫血清60℃灭活20分钟,用Kolmers盐水作2倍稀释成1:2、1:4、1:8或更高。如免疫血清补体结合的效价为1:32,则免疫血清应作1:8稀释。Kolmers盐水配制:在pH 7.4,0.1mol/L的磷酸缓冲盐水中溶解MgSO4,含量为0.01%; (2)补体用新鲜豚鼠血清,一般作l:10稀释或按补体结合反应试管法所测定 ...

荧光显微镜的组成 生物荧光显微镜主要由照明系统、滤光片系统和显微镜三部分构成: (1)照明系统:生物荧光显微镜包括高压和低压两个照明系统,高压汞灯可发射出各种波长(紫外到红外)的光,提供激发光光源,用于荧光显微镜观察。低压光源的卤素灯提供可见光,用于普通显微镜观察。 (2)滤光片系统 1)激发光滤片(excitationfilter):位于光源和显微镜之间的光路内,其 ...

荧光显徽镜的分类 1903年Wood首次设计了一种能吸收可见光和允许紫外光通过的滤片。以此为基础,1911年Reichert设计了第一台荧光显微镜。随着荧光染色方法和荧光显微镜装置的改进,尤其是荧光抗体技术的建立,荧光显微镜在生物医学各领域的应用愈来愈广泛。荧光显微镜是利用一定波长的光(通常是紫外光或蓝紫光)激发显微镜下标本内的荧光物质,使之发出荧光,呈现荧光影像。荧光显微镜包括光源、滤片 ...

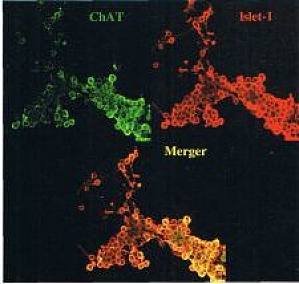

双重染色法免疫荧光组织化学染色步骤 若在同一标本中有A和B两种抗原需要同时显示,A抗原的抗体用FITC标记,B抗原的抗体用TRITC标记,可采用以下染色方法:免疫荧光细胞化学双重染鱼法原代培养胚胎14天大鼠端脑细胞:在骨发生形态蛋白―{诱导下,乙酰胆碱转移酶(呈绿色荧光)和同源域蛋白Islet―1(呈红色荧光)共存于细胞质内(激光扫描共聚焦显微镜观察) 1.一步双染色法先将两种荧 ...

荧光显微镜的基本操作及注意事项 1.基本操作步骤 (1)安装紫外防护罩。 (2)打开高压汞灯的电源控制箱开关。 (3)插入挡光板,中断光路。 (4)预热5―10分钟。 (5)将载有样品的载玻片放到载物台上。 (6)选择接物镜(按照先低倍,后高倍顺序)。 (7)旋转分光镜组件转盘,选择所需要的分光镜组件:“O”为观察透射光时用;“WU”为观察蓝色荧光 ...

激光扫描共聚焦显微镜样品制备特点 (1)样品制备基本要求:激光扫描共聚焦显微镜与荧光显微镜样品制备基本相同,不同的是组织可切为厚切片,实现三维重建图像。由于激光扫描共聚焦显微镜通常为倒置式,载玻片上附着的盖玻片面积要大,上机观察时盖玻片应朝下放置在载物台上。 (2)常见器皿:激光扫描共聚焦显微镜的载物台设计灵活,可以放置载玻片、35mm和50mm平皿、培养皿、活细胞观察及灌流系统等 ...

非特异性荧光染色的消除 组织的非特异性荧光染色机制很复杂,其产生的原因主要有:一部分荧光素末与蛋白质结合,形成了聚合物和衍化物,不能被除去;抗体以外的血清蛋白与荧光素结合形成荧光素脲蛋白与组织成分结合;除被检抗原以外,组织中还存在类属抗原(如Forssman抗原),可与组织中特异性抗原以外的相应抗体结合;从组织中难于提纯抗原性物质,所以制备的免疫血清中往往混杂一些抗其他组织成分的抗体,以致 ...

核酸的化学组成与基本结构 核酸是一类十分重要的生物大分子。生物界的核酸可分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)两类。两类核酸均由含氮碱、戊糖及磷酸三种成分组成。其中DNA所含的戊糖为脱氧核糖,而RNA所含的为核糖。核酸中的含氨碱简称碱基,包括嘌呤碱和嘧淀碱两类。嘌呤碱有腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),嘧啶碱有胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)和胸腺嘧啶(T)。DNA和RNA含有的共同碱基是A、 ...

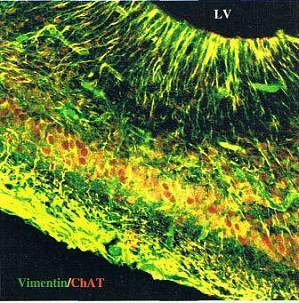

免疫荧光组织化学双重染色在神经元发生研究中的应用 由于大脑中胆碱能神经元直接参与人类运动、学习和记忆.它的胚胎发生和发生机制一直是神经科学的热点,因为这一问题的解决可能会找到治疗胆碱能系统退行性疾病的有效途径,也将阐明神经元如何发生这个神经科学的基本问题。要实现这一目标,首先要确定胚胎发生过程中胆碱能神经元的时空定位、胚胎来源以及如何获得胆碱能表型的过程。关于胆碱能神经元在端脑的时空定位. ...

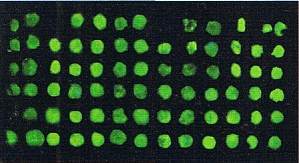

组织芯片申免疫荧光染色的定量分析 组织芯片(tissue chip)技术是一种快速、经济及高通量的现代组织化学技术。组织芯片又称组织微阵列(tissue mlcroarray,TMA),它是将数十个乃至数以千计不同来源的组织样品粘贴到同一张固相载体如玻璃片或硅片上,形成组织微阵列。在同一反应条件下进行免疫组织化学染色,以了解病变组织与相应正常组织内蛋白质等抗原的细胞来源、分布特征和表达差异 ...

基因组DNA探针与cDNA探针 所谓探针,是一种已知的特异性分子,一种仅与特异的靶分子反应的分子。它可结合适宜的标记物.以便在与靶分子反应后被检测。核酸探针是指带有标记物的已知碱基序列的核酸片段,它仅与靶核酸即待测核酸反应。在原位杂交中,核酸探针是用于组织细胞内特定核酸序列定位的关键试剂。 根据核酸性质的不同.核酸探针可分为基因组DNA探针、cDNA探针、cRNA探针、寡核苷酸探针 ...

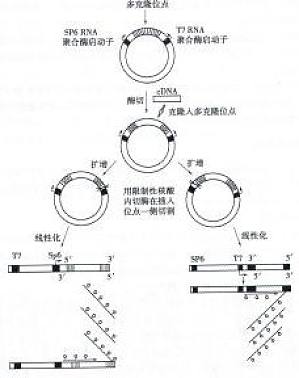

cRNA探针 cRNA探针是以eDNA为模板在体外转录而成的探针,可方便地通过已克隆于特定质粒载体的,DNA产生。这些质粒通常在紧邻多克隆位点的位置含有一个噬菌体启动子。应用相关的RNA聚合酶和4种核糖核苷(rNTPs)(其中至少一种带有标记物)进行体外转录反应,依赖DNA的RNA聚合酶以克隆的cDNA为模板,以含有标记物的三磷酸核糖核苷为原料,从启动子下游开始在体外转录产生RNA。通过改 ...

DNA变性与复性 一、变性 DNA的三维空间构象即超螺旋结构主要靠一些非共价键如氢键折叠形成,这些非共价键都是键能较低的键,很容易在外来作用的影响下断裂,使双螺旋解开,导致空间结构破坏,使规则的DNA变成不规则的线团,因而发生性质改变,称为DNA变性(denaturation)。变性的DNA为单链。加热接近100℃、改变pH(10或 如果通过加热使DNA变性,根据DNA变性的程 ...

寡核苷酸探针 寡核苷酸探针是指用化学合成技术在体外合成的单链DNA,长度一般为30―50bp。寡核苷酸探针目前均由DNA合成仪合成。 在确定寡核苷酸探针的序列时,一定要使该探针能与靶核酸序列特异性结合,而与无关体外转录法制备tRNA探针原理图序列不会产生杂交反应。如果靶DNA或mRNA的序列是已知的,合成寡核苷酸的序列按照碱基互补原则很容易确定。如果仅仅知道氨基酸序列,探针的设计则 ...

探针标记物 利用分子杂交的原理对待测核酸进行检测,必须将与待测核酸进行杂交反应的探针用某种可以检测的分子进行标记。探针的标记是指将一些可以用一定的方法显示或检测的物质,即标记物结合在探针上的过程。 理想的探针标记物应具备以下特性: ①高度灵敏性; ②与探针的结合不影响探针的主要理化特性、杂交特异性和杂交稳定性; ③显示或检测要简便、节时、准确可靠、重复性好; ...

原位杂交组织化学杂交反应 杂交反应是指用杂交液孵育组织切片,杂交液中标记的核酸探针在适当的条件下与组织细胞内相应的靶核酸互补结合形成杂交体的过程。杂交液的成分与预杂交液基本相同,所不同的只是加入标记的核酸探针。 杂交前的准备只是为杂交成功奠定基础.要获得满意的实验结果,在杂交反应的实验过程中还必须注意以下环节。 (一)双链DNA探针和靶DNA变性 进行杂交反应时.探针和靶 ...

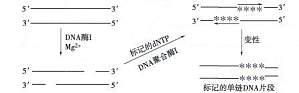

随机引物法探针标记 随机引物法的原理是使被称为随机引物(random primer)的长6个核苷酸的寡核苷酸片段与单链DNA或变性的双链DNA随机互补结合(退火),以提供3,羟基端,在无5,→3,外切酶活性的DNA聚合酶大片段(如Klenow片段)作用下,在引物的3,羟基末端逐个加上核苷酸直至下一个引物。当反应液中含有标记的核苷酸时,即形成标记的DNA探针。6个核苷酸混合物出现所有可能结合 ...

缺口平移法探针标记 探针的标记方法很多,大致可以分为两大类:引入法和化学修饰法。引入法是运用标记好的核苷酸来合成探针,即先将标记物与核苷酸结合,然后通过DNA聚合酶、RNA聚合酶及末端转移酶等将标记的核苷酸整合入DNA或RNA探针序列中去。化学修饰法即采用化学方法将标记物掺入已合成的探针分子中去,或改变探针原有的结构,使之产生特定的化学基团。引人法较化学修饰法更常用.按其整合的方法不同?引 ...

原位杂交组织化学对照实验 为证明原位杂交实验操作的准确性和实验结果的可靠性,必须设置一系列对照实验。对照实验的设置应根据核酸探针和靶核酸的种类以及现有的可能条件选定。一般应在下述几种对照实验中选择3~4种,以证实杂交结果的可信性。 (一)组织对照 1.Southern或Northern印迹反应 原位杂交能在组织细胞原位显示待测核酸(DNA或RNA)的存在。为了进一步证实原位 ...

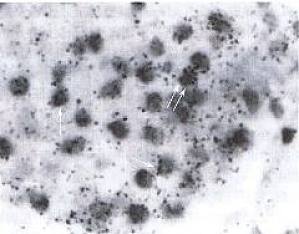

原位杂交组织化学杂交体检测 杂交体检测又称杂交体显示,是指通过一定方法使杂交反应形成的杂交体(杂交信号)成为在显微镜下可识别的产物。对原位杂交反应信号进行显示的方法因探针标记物不同而异。 (一)放射性核素标记探针的检测 第一个原位杂交实验(1969年)以’H作为核酸探针的标记物,杂交信号用放射自显影术检测。随着原位杂交技术的推广和应用,32P、125I及35S等放射性核素均可用 ...