更多资讯

首先,从细胞的培养过程下手。外泌体来自细胞,因此必须先从源头抓起。大部分的细胞培养过程中都是带有血清的,无论是牛血清、马血清等都是含有异源外泌体的,而我们研究的目标通常是细胞所分泌的外泌体,因此需要尽可能的去除这些异源外泌体的干扰。那么我们需要怎么做呢?这里需要了解一个大原则:在细胞正常生长的条件下,尽可能的减少血清外泌体或者不使用血清。方法一,可以通过超速离心的方法去除血清中外泌体。方法二,通过外泌体专用无血清培养基来替代完全培养基,维持细胞一段时间的生长后收集细胞上清液。但是这两种方法都会存在一定的不足的,去外泌体血清难以做到 100% 的去除的,因此即使 1% 的血清外泌体残留也带来大量的异源外泌体,而外泌体专用无血清培养基,也不是适合所有的细胞,常见的肿瘤细胞培养通常都可以维持生长,而那些血清培养都困难的细胞就难以通用了,所以也需要一些预实验的摸索。还有,那些 DMEM、1640、F12 的基础培养基是否可以替代血清或者外泌体专用无血清培养基呢?这样是不行的。因为细胞在这些基础培养基的环境下,是处于饥饿状态的,细胞会将培养基中的营养物质(包括外泌体)全部消耗掉的,这时的上清液中

当人们在线阅读一份研究稿件时,首先要看的往往就是摘要。它也是同行评审中的一个决定性因素,其重要性不容忽视。当你完成了整篇论文的写作,所有那些为你的研究所投入的时间终于得到了体现。科研写作可能并不容易,但是坚持住,万里长征只差最后一步了——别忘了写好摘要!摘要有时可能会被忽略,但这并不意味着它不重要。事实上,一些研究人员认为摘要是论文中最重要的部分之一。取决于摘要写得如何,它可能是你的读者最先阅读的内容,也可能是被阅读的最后内容——只看完摘要,读者便不再继续阅读了。同时,出版物和期刊也会根据摘要来决定是否要发表你的研究,至少是决定性因素之一。因此,了解如何写好摘要是非常有必要的。 一、什么是摘要?摘要是对研究论文中主要发现的简明总结。它通常出现在一篇研究论文的开头。一篇好的摘要应该能够让普通读者对整篇论文中的主要发现有一个清晰的认知。摘要通常为一段,但有时也可对其进行适当的分段,这取决于你如何组织它的结构。你的目标期刊可能有具体的投稿指南,对摘要的结构做了要求。但是,所有的摘要都有一个共同点,那就是对长篇幅的研究论文进行简要的总结。1. 摘要的常见类型根据格式,摘要主要可以分为结构式摘要

一般来说,没有人比科研人员自己更清楚自己的研究内容。但当科研人员作为论文作者,将其研究内容撰写成科研论文,从论文投稿至期刊,到经历同行评审,再到最终录用、发表出来,乃至被整个学术领域的科研人员阅读、参考的整个过程中,就不再仅仅涉及论文作者自己了。由于认知偏差的存在,或许作者自己觉得已将论文阐述得十分清楚,但对于期刊编辑、审稿专家和其他读者来说,他们对于论文的理解,未必和作者期待清晰传达的内容完全一致,若造成困惑甚至误解、歧义,则可能影响审稿专家对论文的评审意见,也可能令读者失去继续阅读的兴趣。所以,在写作论文时,一个重要的建议就是,心里时刻想着你的读者,时刻站在便于读者理解和阅读的角度,去呈现、阐述、解释和论证。每每当写完一些段落的初稿时,尝试从旁观者或审稿人、读者等的视角,以「换位思考」角度去重新审视自己的文章,可能更容易发现那些表述仍需修改完善的地方。 一、标题和摘要:吸引注意力的第一印象对于稿源充足、每天可能处理几十篇新收稿件的期刊编辑,和有着繁重的科研任务、同时兼任同行评审任务的审稿专家来说,标题和摘要,往往是他们对稿件进行初步筛选的第一步。每位作者都希望自己的论文被尽快录用发

不少作者发现,辛苦做了实验,认真写了稿件,终于可以开始投稿时,却一脸迷茫不知该投稿至哪个期刊。从种类繁多、数量庞大的学术期刊中选出适合自己投稿的目标期刊,确非易事。此外,一些问题期刊或掠夺性期刊(predatory journals)的存在,不仅扰乱了正常的学术出版秩序,还给不善于有效选择目标期刊的作者带来不小的麻烦,一不留神可能就掉进了问题期刊的投稿「陷阱」。那么,如何识别问题期刊或掠夺性期刊,防止投稿时「踩坑」呢?本文列出了十个值得警惕的信号。需要说明的是,这些点只是某个期刊或出版商不诚实或存在一定问题的潜在指标。一些正规的期刊,特别是在其刚刚创办和推出的时候,可能也会出现类似本文中提到的一点或几点问题。不管怎样,这些警惕信号为您辨别问题期刊或掠夺性期刊提供了有用的参考,至少在您对该期刊进行更充分、更深入的了解之前,希望您慎重考虑是否投稿或引用其发表的论文。 一、无法查到期刊的 ISSN 号信息标准国际连续出版物号(International Standard Serial Number,ISSN)是为各种内容类型和载体类型的连续出版物(例如期刊等)所分配的具有唯一识别性的代码[1

论文写作和投稿虽然不是一件容易的事,但也没有必要过于不知所措,总有一些策略和技巧能帮助作者循序渐进地完成之一过程。本文为您带来几个简单易行的秘诀,增强广大年轻科研人员从容应对论文写作和投稿的信心,提高论文写作和投稿的效率,帮助您在写作和交流研究成果时更加得心应手。 一、在开始写作之前做好笔记做笔记是记录和储存关键信息的最好方法之一,在开始论文写作之前就养成做笔记的好习惯,将会在写论文的整个过程中提供有效帮助。日常实验时养成做笔记的好习惯,包括主要实验步骤、实验分组情况、实验检测条件、试剂和仪器,以及详细的数据收集和整理结果,乃至由此得出的基本结论等主要信息。这样,在撰写论文时,「材料和方法」、「结果」等部分的许多关键信息都可以参考自己的实验笔记,而不用临到写论文时才发现某些信息不完整而再去费劲翻找了。进行文献阅读时,也养成记笔记的好习惯。在开始写论文,甚至在开始课题研究之前,往往都要阅读大量的所在研究领域已发表文章,其中不少文献,将会在撰写论文的「引言」、「讨论」部分时有所提及或探讨,因此,在阅读过程中就宜进行适当的相关笔记。例如,记录或标注某些文献中可能会供自己撰文时参考的结论或观点

对于非母语的作者,在撰写英文学术论文时,难免遇到语言问题。虽然作者希望尽力将自己的意思表达清楚,但是词不达意、甚至造成误解或歧义的情况屡见不鲜。有时,为了多使用一些定语成分把描述对象解释清楚,又难免导致句子过于冗长或句式过于复杂,不便于审稿专家和读者理解,甚至连编辑在进行稿件修改时都觉得无从下手。本文为大家举例分析如何避免在表述时写出连编辑都头疼的问题语句。 一、用词冗余、不够简洁的句子在英文论文撰写过程中,冗余的单词或短语可能使句子变得杂乱且不够简洁,导致无法有效突出句子中跟科研内容相关的重点含义。冗长的句子容易令人失去阅读兴趣,因此,用词应力求精简、语句应表述凝练。and also (也同样)通常,这两个词的其中一个可以被省略。举例如下:× We acknowledge the teachers that participated in this research and also financial support from…...(我们感谢参与这项研究的教师,也同样感谢来自……的财政支持)√ We acknowledge the teachers that participat

科研人员在探索新的研究项目时,往往都会将其建立在已有的研究基础之上,并参考相应的研究报道。此时,如果发现在这些论文中,「材料与方法(Materials and Methods)」部分的细节严重缺失,将导致研究人员难以据此对实验进行重复,更别提重现已有的实验结果,这无疑非常令人沮丧——既造成时间和精力的浪费,同时更有可能导致对已有实验结果可重复性的质疑。对于一篇论文来说,具有创新性的实验结果和突出科研意义的讨论固然重要,但「材料与方法(Materials and Methods)」部分的完整性,关乎实验的可重复性,对论文的发表也至关重要。论文被拒稿的常见原因之一就是「方法」部分不够详细完整或缺少细节信息。可重复性低是科学研究的主要危机之一[1]。本文将讨论作者应如何在「材料与方法」部分提供充足且必要的信息,以帮助其他研究人员在有需要时重复相关研究。此外,适当添加充分的方法学细节也有助于读者准确理解相关结果在什么条件下适用。这可以让其他科研人员不必花费大量的时间和精力去重复已有的实验结果,从而推动科学更快地向前发展。 一、细胞系值得注意的是,真核细胞系应被视作一种模式生物体;也就是说,如果

酵母菌,实际上是一些单细胞真菌的统称,在自然界中分布广泛。其中有很多种属已被成功用于外源基因的表达和研究。它不仅集合了原核表达系统培养方便、经济实用、易于大规模发酵等优点,而且还具备真核表达系统蛋白翻译后修饰的功能。今天AtaGenix这位老司机将带你熟悉我们拥有的酿酒酵母和毕赤酵母两套蛋白表达系统,让你在重组蛋白的道路上越走越远。1酿酒酵母酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae),在传统工艺 ...

枯草芽孢杆菌,学名Bacillus subtilis,是一种被广泛应用于工业生产的革兰氏阳性细菌。与大肠杆菌不同,枯草芽孢杆菌没有外层膜,分泌的蛋白能直接释放到培养基中,是一种理想的原核蛋白分泌表达菌株。那么作为一种潜能巨大的原核表达系统,它究竟强在哪些方面呢?且让AtaGenix为您一一道来。1安全可靠枯草芽孢杆菌的安全性是食品级的,收录于FDA的GRAS菌中,欧洲食品安全局认为枯草芽孢杆菌可用于食品发酵。很多 ...

研究人员的论文发表之路往往很难一帆风顺,也就是说,通常情况下,很少有论文一经投稿、审稿就直接被录用发表。一般来说,在审稿后收到「小修(minor revision)」的修改意见,已经可谓是十分令人兴奋、皆大欢喜的情况了,论文已在很大程度上接近了被录用发表。然而,更多时候,稿件在经历同行评审之后,可能会连同大量的修改意见一起被返回给作者修改,也就是「大修(major revision)」,这意味着稿件难免要面临一番大动干戈、脱胎换骨的修改,即便如此,依然不能保证修改后的稿件能被顺利录用发表。另外一种更令人沮丧的情况,就是被拒稿,有可能是稿件送同行评审之后,审稿人给出了明确的拒稿原因和意见,也有可能是在稿件送同行评审之前就被认为不适合发表而被直接拒稿。虽然稿件被返回修改甚至被拒通常很难令人心情愉悦,但也不必过分沮丧,要知道,大多数——如果不是全部——研究人员都曾面临稿件被拒,甚至可能会惊讶地发现,许多诺贝尔奖获得者就在其中。当面临稿件被拒或被返回修改时,重要的是,要弄清原因出在哪里,并且想办法积极应对和改善。虽然同行评审专家有时可能是主观的,但他们的一些修改意见可能对论文的提高非常有帮助,

质粒质粒存在于许多细菌以及酵母菌等生物中,是细胞染色体外能够自主复制的很小的环状DNA分子。质粒抽提从细菌中分离质粒DNA的方法包括3个基本步骤:培养细菌使质粒扩增;收集和裂解细菌;分离和纯化质粒DNA。采用强碱液、加热或溶菌酶(主要针对革兰氏阳性细菌)可以破坏菌体细胞壁,十二烷基磺酸钠(SDS)和 TritonX-100(一般很少使用)可使细胞膜裂解。经溶菌酶和SDS或 Triton X-100处理后, 细菌染色体DNA会缠绕附 ...

染色质免疫沉淀(ChIP)是研究蛋白质-DNA 相互作用的一项强大技术,广泛用于多个领域的染色质相关蛋白的研究(如组蛋白及其异构体,转录因子等),特别适用于已知启动子序列或整个基因位点的组蛋白修饰分析研究。这项技术采用特定抗体来富集存在组蛋白修饰或者转录调控的 DNA 片段,通过多种下游检测技术(定量 PCR ,芯片,测序等)来检测此富集片段的 DNA 序列。 ChIP 技术自诞生之后,已成功的应用于人或动物细胞和组织 [1] 、植物组织 [2] 、酵母 [3] 以及细菌、质粒 [4] 。由于在信号转导和表观遗传研究中的突出作用,ChIP 在肿瘤 [5-7] 、神经科学 [8-10] 、植物发育 [11-13] 等领域中应用非常广泛,同时有关细胞凋亡 [14] 、雌激素信号转导 [15] 、胰岛素抵抗 [16] 、组织发育 [1] 的文献中也用到ChIP。目前,最常见的有以下两种 ChIP 实验技术:nChIP:用来研究 DNA 及高结合力蛋白,采用微球菌核酸酶(micrococcal nuclease)消化染色质,然后进行片段富集及后续分析,适用于组蛋白及其异构体,例如 [17-19

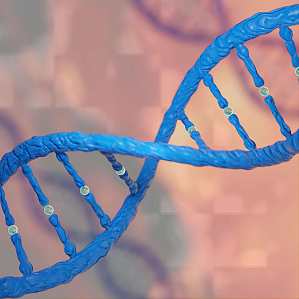

表观遗传是指DNA序列不发生变化但基因表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表型却发生了改变。换言之,这是一种DNA序列外的遗传方式。基因组含有两类遗传信息:一类是传统意义上的遗传信息,即DNA序列所提供的遗传信息;另一类是表观遗传学信息,它提供了何时、何地、以何种方式去应用遗传信息的指令。现代研究发现,异常的表观遗传可能导致发生肿瘤、自身免疫病、衰老、神经精神异常和多种儿科综合征。表观遗传学主要是对染色质重塑、DNA甲基化及组蛋白修饰、X染色体失活、非编码RNA调控等多方面进行研究。对表观遗传中各种因子的突变导致疾病的研究,将有助我们了解表观遗传机制、基因表达和环境之间的关系,并期望能纠正或降低那些能够导致疾病的表观基因的不稳定性,指导疾病的诊治和新药的研制。与原核生物不同,真核细胞的基因组DNA在细胞核里是以染色质形式存在的。染色质是一个动态的多级包装的蛋白质―DNA―RAN复合物,染色质结构不仅对于巨大的DNA分子的包装起到重要作用,而且通过对其组分(组蛋白和DNA)的修饰来调节基因的表达。染色质是细胞间期真核生物基因组DNA存在的方式,它由蛋白质(分为组蛋白和非组蛋白)

随着表观遗传学研究的不断深入,组蛋白修饰(甲基化,乙酰化,磷酸化…)和 DNA 甲基化修饰相关的高水平研究成果如雨后春笋般涌现,遍布 Nature, Cell 和 Science 等期刊杂志。在分子生物学的中心法则中,遗传信息从 DNA、RNA 流向蛋白。基因组 DNA 和组蛋白上都存在可逆的表观遗传学修饰,这些修饰可调控基因的表达,并由此决定细胞的状态,影响细胞的分化和发育。不禁让人疑问,那么 RNA 上也存在类似的调控机制吗?近两年,科学家们首次发现了一种可逆性的 RNA 甲基化—m6A。随后,研究人员陆续定位了哺乳动物转录组中的 m6A,鉴定了这种动态修饰的「读」、「写」和「擦除」蛋白,解析了 m6A 在转录后调控中的一些功能。由此,RNA 甲基化(m6A)研究在表观遗传领域开始崭露头角,成为最前沿的热点!N6-甲基腺嘌呤 (m6A)是真核生物最常见和最丰富的 RNA 分子修饰。m6A 修饰是 METTL3 甲基转移酶复合体催化的,而最近新发现的 RNA 去甲基化酶 FTO 和 ALKBH5 可以通过一种α-酮戊二酸和 Fe2+依赖型的形式对 m6A 去甲基化。METTL3, F

表观遗传是指 DNA 序列不发生变化但基因表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表型却发生了改变。换言之,这是一种 DNA 序列外的遗传方式。因素如 DNA 甲基化、组蛋白修饰和 miRNA 是对环境刺激因素变化的反映,这些表观遗传学因素相互作用以调节基因表达,控制细胞表型,所有这些表观遗传学因素都是维持机体内环境稳定所必需的,有助于正常生理功能的发挥。组蛋白的翻译后修饰不仅与染色体的重塑和功能紧密相关,而且在决定细胞命运、细胞生长以及致癌作用的过程中发挥着重要的作用,如组蛋白磷酸化就在有丝分裂、细胞死亡、DNA 损伤修复、DNA 复制和重组过程中发挥着直接的作用。组蛋白翻译后修饰多发生在组蛋白的 N-端尾部,包括甲基化、乙酰化、磷酸化、ADP-核糖基化、泛素化和小分子泛素化修饰,这些修饰有助于其他蛋白质与 DNA 的结合,从而产生协同或者拮抗作用来调控基因转录。例如,乙酰化使组蛋白尾部正电荷减少,从而削弱了与带负电荷 DNA 骨架的作用,而促进染色质呈开放状态, 甲基化激活或抑制基因功能主要依赖于修饰的位点,主要与赖氨酸残基的单甲基化、双甲基化或三甲基化有关。组蛋白修饰最基本

免疫组织化学(Immunohistochemistry,IHC)是利用抗原与抗体特异性结合的原理,通过化学反应使标记抗体的显色剂(荧光素、酶、金属离子、同位素)显色来确定组织细胞内抗原(多肽和蛋白质),对其进行定位、定性及定量的一项技术。IHC 的实验流程和方法总体不难,但做出漂亮的染色结果却不容易,所谓“细节决定成败”,也正是IHC 实验中尤为重要的关键点。那么“细节”主要是哪一些呢?下面就为您一一道来。(以石蜡组织切片为例介绍) 标本固定固定的目的除了使细胞内的蛋白质凝固,减少或终止内源性或外源性细胞内分解酶的反应,防止组织细胞自溶,更是为了保存组织或细胞内的抗原性,使抗原不失活,不发生弥散。不同的抗原对固定液耐受程度不同,因而要选择合适的固定剂。现在常用的固定剂有中性甲醛液,4% 多聚甲醛-磷酸盐缓冲液。有些固定剂对特殊组织有更好效果,如苦味酸对于头皮、指甲固定有软化效果,Helly 固定液对于胰岛和垂体效果较好,PLP 固定液对于含糖组织抗原保存更好。 脱水、石蜡包埋和制片脱水用梯度乙醇(由低到高)充分脱水,对于一些易脆的组织(如肝、脾等)应减少高浓度酒精里的停留时间,透明的时

[图片]

脱蜡和水化 将切片依次浸入二甲苯Ⅰ10 min,二甲苯Ⅱ(10 min)。 再次浸入无水乙醇Ⅰ(5 min)-无水乙醇Ⅱ(5 min)-95%酒精(5 min)-80%酒精(5 min)-70%酒精(5 min),然后去离子水冲洗2次,每次2 min。抗原修复 (可选) 将组织切片放入修复盒,然后加入适量 0.01M 枸橼酸缓冲液(pH 6.0)或 EDTA 修复液(pH 9.0),液面要浸没组织。 微波中档修复 10 min(液体沸腾时开始计时),此过程中勿使组织干片。 将修复盒从微波炉中拿出,自然冷却降温,当修复液降至室温后取出玻片,PBS(pH 7.4)冲洗3遍,每次3 min(冲洗过程中切勿对着组织冲洗,以免弄破组织)。灭活 将配制好的 3 %的过氧化氢(去离子水稀释30%过氧化氢)滴加于切片组织上以阻断内源性过氧化物酶,室温孵育15 min,PBS 冲洗 3 次,每次 3 min。抗体孵育 吸水纸吸干 PBS,在玻片上滴加 5%的正常血清(与二抗种属来源一致或相似),37 ℃封闭 30 min。 用吸水纸擦干玻片组织周围的液体,用油性笔在组织周围画圈,然后滴加

导读基因编辑技术的革新使得精确操控生物体的基因组成为了可能。提到基因编辑,我们很自然就会想到诺贝尔医学或生理学奖,想到 CRISPR-Cas9,想到 Emmanuelle Charpentie 和 Jennifer A. Doudna,也会想到张锋。不过在基因编辑领域,还有一位大牛你不得不知,那就是 David Liu(刘如谦)。刘如谦,著名的华裔科学家,美国博德(Broad)研究所核心研究员,张锋的校友。2017 年推出单碱基编辑(Base Editor, BE),2019 年又推出了先导编辑(Prime Editor, PE)。刘如谦带领团队开发的这一系列基因编辑工具能够在不造成 DNA 双链断裂的情况下,实现对基因组的点突变进行定点矫正修复,因此被认为是比较安全的,也更具有临床应用前景。前期的研究工作也已经证实可以应用 BEs 来纠正小鼠和非人灵长类动物的致病点突变并改正疾病表型,强调体内碱基编辑作为一种治疗策略的潜力。要想将碱基编辑技术广泛应用于临床治疗,那么就需要安全有效的方法将单碱基编辑器输送到多个组织和器官。截至目前,最常用和最有效的载体仍然涉及病毒的使用,例如慢病毒和腺

伴随着社会进步,人类平均寿命不断提升,但女性生殖衰老在 35 岁即开始发生,而绝经年龄则稳定在 50 岁上下。上述差异,造成了女性衰老与生殖衰老之间的巨大鸿沟,并引发了诸多健康问题及社会问题。作为雌性哺乳动物的性腺,卵巢的衰老是女性生殖衰老的直接原因,但目前并无可行的思路与有效的手段延缓此过程。有趣的是,不同于大多数成年器官维持相对的稳态,卵巢在生殖旺盛期发生着持续性的发育从而保证卵母细胞的有序选择;而伴随着成年卵巢的发育,活跃的血管新生在卵巢中不断发生[1],使卵巢成为少数存在着旺盛成年血管新生的器官之一。尽管卵巢中独特的生理性血管新生现象很早为人所知,但其发育模式、相关调控机理以及其在卵巢衰老过程中的作用目前近乎未知。2022 年 1 月 12 日,中国农业大学生物学院的张华教授团队在 Science Advances 发表了题为 Imaging and tracing the pattern of adult ovarian angiogenesis implies a strategy against female reproductive aging 的论文 (许学强博士为第