更多资讯

背景肺癌是世界上死亡率最高的癌症之一,但早期诊断有助于提高治愈率,降低死亡率。 低剂量 CT 筛查是针对高危人群的有效肺癌筛查计划,但其成本和电离辐射使其无法实现大范围普查;挥发性组学方法,特别是呼气挥发性有机化合物 (VOCs) 指纹分析,由于其方便、无创且耐受性好,在早期肺癌筛查中的应用受到强烈关注。然而,呼气成分中的痕量 VOCs 疾病标记物的精准定量筛查方法目前仍无法满足临床要求。主要研究内容在本研究中,研究团队首次系统完整地建立了基于 LC-MS/MS 的从呼气采集、预处理到代谢分析的标准定量分析方法,并建立了可以应用于早期肺癌筛查的标记物组合和阈值。标准的呼气采集方法,实现了对呼气成分不同食物和器官来源的区分;采用羰基衍生化方法的固相定量萃取过程,实现了气相样品到定量稳定可控的液相样品的转换;采用液相色谱串联三重四级杆质谱方法对液相衍生呼气样品进行检测,与目前的临床定量方法完全一致,且大幅提高定性结果的敏感性和可靠性。检测对象为人体呼气中 25 种具有稳定衍生化反应和 LC-MS/MS 分析方法的小分子羰基 VOCs,4 种羰基 VOCs 无法检测且未显示。除了寻找癌症患者

博士生和科研人员如何培养科研职业发展技能

英文科研论文高效指南:标题和摘要写作要点

如何有效撰写 SCI 英文科研论文

在用英语进行学术论文写作时,往往需要考虑动词时态问题。如果时态使用不恰当或有误,可能影响科研信息的准确传达。然而,在学术写作中,对时态的正确使用并非一件十分简单的事。有些时候,作者可能相对容易判断出在某个句子中使用何种时态是正确的;但更多情况下,需要结合具体语境、语意,来仔细揣摩使用哪种时态更为恰当、准确。为了便于读者理解,本文将以举例的方式,由浅入深地介绍论文写作中的几种常用时态。1、一般现在时(Present Tense)① 用于陈述事实现在时一般用于表达事实陈述或一般真理。例:DNA is composed of four nucleotides. (DNA 是由四种核苷酸组成的。)② 用于介绍当前论文中的要素一般现在时普遍用于指本论文的内部要素(例如,图、表、方程式、部分、章节,等)。例:Figure 1 shows a typical X-ray diffraction pattern of MgB2 taken at room temperature. (图 1 显示了室温下 MgB2 的典型 X 射线衍射图案。)The data are the means ± SEs o

基金资助的评审标准相当严格,且评审过程需要花费一定时间,而资助机会往往有限且竞争激烈。为了更好地帮助广大科研人员顺利申请到实验经费,小编这里为大家精心整理了六大实用建议,在准备和撰写基金申请书的过程中助您一臂之力!1、有的放矢——了解资助机构的要求在决定进行基金项目申请之前,需仔细阅读申请须知、审核流程等指南和说明。尽可能多地了解资助机构及其资助审查程序,以便根据其具体要求来撰写基金项目申请书。不同基金资助机构的评审标准不尽相同,在遴选资助项目时也可能有一定倾向和偏好。通过仔细阅读申请指南和要求,选择适合自己的基金项目进行申请;在撰写申请书时,对自己研究项目的描述和表达尽可能符合基金资助机构的使命和要求。这样可以增加成功获得基金资助的可能性。2、脱颖而出——突出项目的新颖性和重要性诸如国家自然科学基金项目等的申请,竞争还是相当激烈的。要知道,基金评审专家面前是大量需要评审的项目提案,因此,他们会首先通过摘要——这类浓缩了整个申请书主要内容的部分,来对整个项目申请进行快速衡量。那么,让自己的申请书在众多竞争者中脱颖而出,成功吸引评审专家的注意,就显得尤为重要。在摘要乃至整个申请书中,应突

学术论文投稿流程,建议收藏!在线提交稿件和同行评审系统已成为现代学术研究和论文发表过程中不可或缺的内容。本文带您一起来了解将待发表稿件提交给目标期刊的实用建议和注意事项。1、稿件在线提交和同行评审系统目前,大多数学术期刊一般都采用在线投稿系统来促进作者、编辑和审稿人之间的快速和无缝沟通。常见的在线投稿系统包括 Editorial Manager、Manuscript Central、Open Journal Systems 等等,它们的在线投稿过程有相似之处,不过可能在检查清单或所需信息等具体要求上有些许差别。这些在线投稿系统一般是较为安全的,并能在一定程度上节省所有参与方的时间和资源:对于作者来说,通常只需登录便可查询、跟踪稿件状态;审稿人可以随时随地查看稿件,并录入他们的审稿意见和建议,为稿件进行同行评审;此外,期刊编辑也可以监督整个过程并提供他们对文章的意见。作者使用这些系统进行在线投稿往往是易于上手的,一般在期刊官网上能找到相关使用说明。2、选择合适的目标期刊尽管撰写一篇高质量的研究稿件是发表过程中的一个重要因素,但选择合适的目标期刊进行有的放矢也十分重要。选择合适的目标期刊时

科研过程中,和文献打交道的时间至少在一半以上,前期入门找切入点需要看文献;科研进行中找创新点、遇到困境时需要参考文献;课题完毕,准备发表文章前还离不开看文献(跟踪最新进展)。所以文献阅读非常非常重要。小编整理的问题解答,希望能对大家的文献阅读有所裨益。目录1. 多看文献对写论文有什么帮助?1.1 掌握研究背景,了解最新研究进展1.2 发现研究问题,为自己的研究课题和论文找到创新点1.3 学习借鉴文献中的研究思路和撰文思路1.4 学习积累文献中的语言表达2. 如何高效的阅读文献?2.1 从权威的综述类文献开始,建立对整个研究领域的基础认知2.2 有针对性地阅读本领域近十年的研究报告 1. 多看文献对写论文有什么帮助?1.1 掌握研究背景,了解最新研究进展做研究、写论文,少不了了解所在领域的研究背景。通过看文献,把所需的背景知识进行理解、掌握和系统性整合,将有助于撰写研究论文的「引言」或「文献综述」等部分。如果撰写的论文本身就是综述类型,就更要求大量阅读相关文献。值得注意的是,想要写出优质的综述类型的论文,不仅仅是单纯介绍、汇总已有的研究进展,更重要的是提出自己的独到见解,比如目前尚存在的

期刊编辑对稿件的第一印象极其重要。当作者向期刊投递一份格式完美的稿件,能提高稿件进入同行评审和被接受的可能性。如果稿件格式问题重重,作者可能会承担延迟提交进程的风险,因为很多期刊不接受不符合期刊投稿规格的稿件。向一个期刊投递「马虎的」 稿件可能暗示研究工作也是一样的马虎草率。文稿格式排版最困难的地方有哪些?1. 参考文献的格式错误,例如期刊要求用「作者-年」的格式,作者却用了编号引用格式;2. 列在参考文献中的文献在正文中无引用,或正文中引用的文献,在参考文献中遗漏,或编号不正确;3. 参考文献不完整(缺少信息);4. 表格非由 Word 的表格工具创建;5. 文稿杂乱无章,含有不匹配的字体、字号以及无清晰层次的无组织的章节标题 。针对以上问题,最有效的解决方案是什么?1. 作者可以查看期刊的投稿指南,以确定正确的参考文献引用格式。如果尚未选定欲投送的期刊,科技和医学领域的文稿可选用编号格式,人文、商业和社会科学领域的稿件可选用「作者-年」格式。2. 如果未选择用参考文献软件,作者宜仔细检查,确保在正文中引用的文献确实列在所附的参考文献当中;如果使用编号引用格式,要按正确的顺序。作者也

睡眠与身体健康息息相关,机体免疫、新陈代谢等过程都依赖于睡眠。成年人的正常睡眠时间大约为 7~8 小时,由于熬夜、精神压力过大等多种因素的影响,睡眠不足或睡眠质量不佳已成为一种普遍状态。此外,还有研究表明,睡眠过少或过多都会对心脏产生负面影响。据广泛报道,睡眠呼吸暂停是一种睡眠障碍,导致人们在睡眠时暂停或停止呼吸,可能会导致多种心脏疾病,包括心房颤动和心脏病发作。在即将举行的美国心脏病学会年度科学会议和世界心脏病大会上,来自哈佛医学院的研究团队将展示一项新的研究成果Low-risk Sleep Patterns, Mortality, and Life Expectancy at Age 30 Years: A Prospective Study of 172,321 U.S. Adults。该研究表明,良好的睡眠对你的心脏和整体健康起到了支持作用,甚至可能有助于延长寿命。研究发现,拥有更多有益睡眠习惯的年轻人过早死亡的可能性逐渐降低。此外,数据表明,任何原因导致的死亡中,约有 8% 可归因于不良的睡眠模式。「我们发现了一个明确的剂量反应关系,一个人在睡眠质量方面的有利因素越多,他们的

导读在过去的几十年里,人工甜味剂被广泛应用于食物,以减少糖和卡路里的摄入。尽管监管机构普遍认为它们是安全的,但人们对人工甜味剂对健康的长期影响却知之甚少。赤藓糖醇,一种四碳糖醇,是低卡路里、低碳水化合物产品中常见的蔗糖替代品,含有赤藓糖醇的无糖产品通常被推荐给患有肥胖症、糖尿病或代谢综合征的患者。人体摄入后,赤藓糖醇的代谢很差,大部分随尿液排出。因此,赤藓糖醇既是一种零卡路里或无营养的甜味剂,又是一种天然甜味剂,这使得赤藓糖醇的受欢迎程度迅速上升。然而,我们对循环赤藓糖醇水平与心脏代谢风险的关系却并不了解。2023 年 2 月 28 日,来自美国克利夫兰诊所等单位的研究人员在NatureMedicine发表了题为The artificial sweetener erythritol andcardiovascular event riskd文章,通过对美国和欧洲的 4000 多人进行研究,他们发现血液中赤藓糖醇水平较高的人发生心脏病、中风或死亡等重大心脏不良事件的风险更高。他们还研究了在摄入人工加糖饮料后对人类血小板功能的影响,以及在动脉损伤动物模型中对体内血栓形成潜力的影响。他们的研

盼望着、盼望着,春天的步伐临近了,春耕秋收,正是科研人努力拼搏的好时机。本周学术君继续带来 CNS 最新进展,助力大家勇攀科研高峰!1.Nature:吲哚-3 乙酸影响胰腺癌的化疗效果胰腺导管腺癌(PDAC)或可成为世界上第二大死亡率最高的癌症,且化疗效果不明显。2023 年 2 月 22 日,德国汉堡-埃本多夫大学医学中心的Nicola Gagliani和Joseph Tintelnot团队在Nature杂志发表研究论文Microbiota-derived 3-IAA influences chemotherapy efficacy in pancreatic cancer。该研究招募 30 名 mPDAC 患者,将患者分为对化疗有响应(R)和无响应(NR)两组,发现微生物产生的色氨酸代谢物吲哚-3 乙酸(3-IAA)在 R 组患者血浆中富集,高色氨酸饮食可以促进化疗效果,中性粒细胞来源的髓过氧化物酶氧化了 3-IAA,降低肿瘤细胞增殖能力。图 1:来源Nature2.Cell:揭示人类造血干细胞对铁死亡的脆弱性人类造血干细胞具有许多独特的生理适应性,但是其产生的确切脆弱性尚未被完全

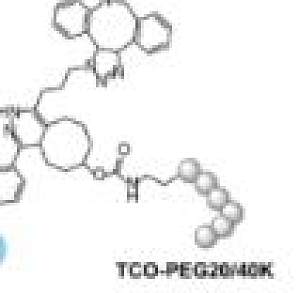

导读治疗性蛋白质,比如抗体,激素,干扰素,白细胞介素,酶等等在各类疾病治疗领域发挥着重要的作用,但是这些天然蛋白由于成药性的缺陷,如疗效差,半衰期短,系统性用药毒性大,免疫原性高等问题,难以满足当前科研和临床的需求。对蛋白质进行化学修饰逐渐成为一种重要的对其成药性进行改造的手段。近几十年以来,随着蛋白质工程基因工程技术的不断发展,涌现出来了众多的蛋白质偶联修饰策略。但是这些策略往往局限于对蛋白质的单一化修饰,随着对疾病的深入研究,对发病机制不断趋于复杂化的认识以及对精准个性化医疗的需要,蛋白质的单一修饰已经不能够满足当前需求,比如偶联单一类型抗癌药物的 ADC 仍然存在疗效低、耐药等问题。因此蛋白质的双修饰或者多修饰在实现多功能蛋白药物的开发方面变得尤为重要。目前实现蛋白质多修饰,尤其是定点多修饰策略研究相对较少,是亟待解决的科学难题。针对以上缺陷,2023 年 2 月 21 日,北京大学药学院刘涛及北京大学第一医院杨兴共同通讯在Nature Communications在线发表了题为Noncanonical amino acids as doubly bio-orthogonal h

先天性心脏病(先心病)是最常见的出生缺陷,全球先心病发病率约 8‰-12‰,每年约有 130 万的先心病患儿出生。在我国,每年有约 10-15 万先心病新生儿出生,尤其是随着「二孩」和「三孩」政策全面实施后,预计因高龄、高危孕妇比例增加等原因,先心病在很长一个时期内可能维持高发甚至上升趋势,给社会和家庭造成巨额疾病经济负担。孕期营养状况是影响胚胎发育的重要因素之一。既往人群和动物模型研究发现,母体脂质代谢异常、肥胖、高脂饮食摄入等均会增加子代先心病的发生率,具体机制尚不明确。同型半胱氨酸(Hcy)是 CHD 的独立风险因素,团队前期系列研究成果阐述了 Hcy 代谢异常及同型半胱氨酸化修饰(K-Hcy)的致病机制(Circulation 2017;Cell Reports 2018;EMBO Molecular Medicine 2020;Nature Communications 2022),进一步团队发现孕早期孕妇高亮氨酸也会增大子代先心病发生风险,提示富营养可能是出生缺陷的重要诱发因素。本项目从临床样本入手,发现总脂肪酸含量在先心病患儿母亲血清中显著上升,其中棕榈酸、硬脂酸、油酸和

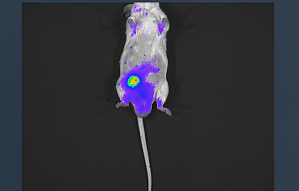

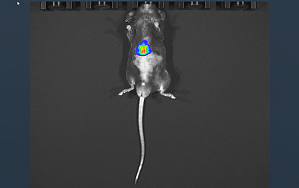

荧光物质被激发后所发射的荧光信号的强度在一定的范围内与荧光物质的量成线性关系荧光成像的标记方法有两种。1)荧光蛋白的标记方法,将荧光蛋白基因作为报告基因,稳定整合到细胞染色体内。2)荧光染料标记好细胞或药物分子后注射到动物体内。标记后,在外界激发光源的激发下荧光物质在生物体内以发射光的形式表达,进而监控生物体内的细胞活动和基因行为。

动物活体光学成像通过将目的基因、细胞、药物分子等做上标记后注射到动物体内。体内光源发出的光,经过散射吸收后到达表面形成光斑。透过灵敏的光学元件(如CCD),可将光信号转换成为电信号,再转换成图像输出。

近红外二区成像原理是指利用近红外二区(1,000-1,800nm) 波段的光进行成像的原理。近红外二区的光具有较强的穿透力,可以穿透定深度的生物组织,同时又具有较高的吸收率,可以与生物分子发生相互作用,从而反映出生物组织的结构和功能信息。

动物活体光学成像(Optical in vivo Imaging),指利用光学的探测手段结合光学探测分子对实验动物进行成像,来获得动物体内生物学信息的方法。可分为生物发光成像、荧光成像、上转换荧光成像和X-ray成像等。

1.细胞观察。2.病毒感染。3.感染后观察及注意事项。

1.细胞观察。2.病毒感染。3.感染后观察及注意事项。