几十年来,心脏疾病一直是全球范围内导致死亡的主要原因。近日,频频传来年轻人轰然倒下的噩耗,25 岁童星心肌梗死,22 岁女员工加班回家路上猝死….. 如此种种,让人惋惜,不寒而栗。心源性猝死可能是其中重要的原因之一。各种不良生活习惯对心血管造成长期损害,导致心血管疾病,它更像是一个隐性的炸弹,严重威胁生命健康。根据《中国心血管健康与疾病报告 2019 概要》,中国心血管病防治工作面临着严重挑战,据估计全国心血管疾病患者高达 3.30 亿,且患病率及死亡率仍处于上升阶段,并呈现年轻化。鉴于心血管疾病的极大危害性,有关心血管疾病防治的研究,对于降低心血管病发病率,提高患者生活质量,改善预后有着重要意义。今天,丁香学术为大家盘点了 2020 年十大心血管领域前沿进展,其中囊括了心脏病干细胞治疗、心脏代谢组学、肠道微生物、心脏单细胞图谱、猪心移植、人造血管、高血压定义、秋水仙碱老药新用... 诸多顶级期刊基础与临床研究进展,与读者共飨。 1、Nature:南大鼓楼医院王东进完成「世界首例」心脏病干细胞治疗几十年来,心脏病是世界范围内导致死亡的主要原因,研究人员一直试图用成年干细胞治疗心脏病,但

植物自诞生以来,距今数十亿年,在残酷大自然演化过程里,不会说话、不会跑的植物是如何自保的?好奇的人们从未停止过探索大自然奥秘的脚步。 本周学术君继续为大家带来 CNS 一系列有趣的研究,感知科学之美。 1. Nature: 揭示固有免疫系统调节因子 STING 感知疼痛机制 STING 是固有免疫系统调节因子,机体发生瘙痒、红肿和疼痛等现象时,启动 I 型干扰素信号系统。然而,STING 与感知疼痛的神经元间关系尚不明确。 2021 年 1 月 13 日,美国杜克大学的纪如荣团队在 Nature 杂志上发表研究论文 STING controls nociception via type I interferon signalling in sensory neurons。 该工作证实 STING--I 型信号通路是调节机体感知疼痛的关键因素,或可是缓解及治疗慢性疼痛的靶点之一。首先,研究者向小鼠脊椎内注射 STING 激动剂,结果表明小鼠的运动性能不变,感知疼痛的阈值显著提高。排除机体激活成瘾机制,证明 STING 激动剂能够减弱疼痛感知。 该研究进一步揭开了免疫系统和疼痛关系的神秘面

民以食为天,生活中离不开一个「吃」字。探究各种饮食方法对健康和寿命的影响一直是研究的热门领域!其中膳食脂肪如何影响健康,一直存在争议。虽然,饮食建议普遍提倡,合理膳食中脂肪供给量占膳食总能量的比例上限值应低于 30%。但是,近年有研究指出,高脂肪饮食降低了死亡和心血管疾病的风险 (1)。然而,膳食脂肪所占比重对健康的长期影响仍然未知。2021 年 1 月 12 日,哈尔滨医科大学孙长颢、李颖、牛玉存团队在 Cell Metabolism 杂志上在线发表了题为 An isocaloric moderately high-fat diet extends lifespan in male rats and Drosophila 的研究成果 (2)。该项研究发现等热量中等高脂饮食(IHF)能通过降低游离脂肪酸(FFA)延长雄性大鼠和果蝇的寿命,并提出一种由 FFA 调节的新型衰老机制。图片来源:Cell Metabolism研究内容1. 等热量中等高脂肪饮食(IHF)显著延长雄性大鼠的寿命和健康寿命三组 Wistar 大鼠分别饲喂正常饲粮、中等高脂肪饲粮 (IHF) 和高脂肪饲粮 (FHF)

高福院士 2020 年研究成果汇总!高福,中国科学院微生物研究所病原微生物与免疫学重点实验室主任、中国科学院院士、美国科学院外籍院士、中国疾病预防控制中心主任、国家自然科学基金委员会副主任。图片来源:中国科学院学部主要研究领域:囊膜病毒与结构免疫学,重点关注以流感、新冠为代表的新发、再发传染病,研究病毒宿主互作模式、跨种传播机制以及病毒特异性的 T 细胞免疫与分子识别等。近年来在 Cell, Nature, Science, The Lancet, PNAS 等顶级期刊发表多篇论文。 2020 年,高福院士和他带领的团队,在传染病研究领域尤其是对新冠病毒的研究,获得了丰厚的研究成果。其带领团队先后研发出新冠病毒治疗性中和抗体和疫苗,在新冠病毒溯源、跨种传播机制方面也有着突出的研究成果。 图片来源:Web of Science以下,小编选取了其中 10 项,介绍高福院士及其团队在 2020 年最有代表性的研究成果。 1、揭示 MERS-CoV 与 7 种蝙蝠 CD26 结合的分子基础DOI: 10.1128/JVI.01387-19自 2012 年鉴定出中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-

我们从哪里来,到哪里去?原来人类曾经是条鱼,自由自在地在水中游动!最新 Nature 研究首次揭示从鱼进化到人的演变机制,大自然的神奇真是令人神往。 本周学术君继续为大家分享 CNS 最新研究,共探生命奥秘! 1. Nature: 揭示 DNA 断裂诱导修复的新机制 双链 DNA 断裂是一种严重的 DNA 损伤形式,机体通过断裂诱导复制过程进行 DNA 合成修复。 2021 年 1 月 20 日,美国爱荷华大学的 Anna Malkova 等团队在 Nature 杂志上发表论文 Tracking break-induced replication shows that it stalls at roadblocks。该工作开发出 AMBER(Assay for Monitoring BIR Elongation Rate)新型实验技术用以追踪酿酒酵母中的生理动态,揭示了 DNA 断裂诱导复制机制,阐述了转录活跃区域、重复序列等复制障碍区域对该机制的重要影响。 图 1:来源 Nature 2. Nature: 调控因子参与溶解性细胞死亡 细胞质膜破裂是溶解性细胞死亡的最终事件,释放细

每年国际顶级期刊 Nature Methods 杂志会对上一年的研究成果以及热点研究做个总结,并筛选出他们认为最有价值的技术成为年度技术方法。 近日,Nature Methods 公布了 2020 年年度技术方法,「空间转录组学技术」这一新兴领域勇夺桂冠! 图片来源:Nature Methods 与前期推出了任何一种年度技术方法不同,空间转录组学技术能够在阐明细胞的异质性和定义细胞类型的同时保持其空间信息。今天,我们来细品这项技术,到底是什么,怎么做,怎么用。 「果汁」→「沙拉」→「水果派」—— 什么是空间转录组? 品尝一杯果汁,我们可以通过味道判断有橙子、苹果、草莓或者其他类型水果的存在,但我们却无法得知每种水果的具体比例。正如 Nature Methods 在报道中提到的一样:传统的转录组测序就如同制作这样一杯水果冰沙,我们需要把所研究的样本研磨成匀浆。最终得到的是组织细胞中平均的 mRNA 基因表达情况,这种分析会把细胞间的差异屏蔽掉。研究人员无法分辨出某些基因的上调或下调是来自某个细胞亚群还是来自整个细胞群体。随着技术的进步,单细胞测序技术应运而生。该技术最大的革新在于把单个细

多年来,科学家们一直致力于探究生活在人体内的微生物对人类健康和疾病的影响。近来随着肠道微生物组研究的进展,人们发现肠道微生物组是多种炎症、神经系统疾病和肿瘤疾病的重要调节因子。肠道微生物组的组成和 (不) 平衡与各种疾病相关,特别是慢性炎症性肠病 (CIBD) 等。然而,微生物组与疾病发展之间的因果关系以及个体微生物组组成的决定因素在很大程度上仍然无法解释。 2021 年 1 月 18 日,德国基尔大学临床分子生物学研究所 Andre Franke 教授领导的研究团队在 Nature Genetics 杂志上在线发表了题为 Genome-wide association study in 8,956 German individuals identifies influence of ABO histo-blood groups on gut microbiome 的研究成果。 该项研究通对 8,956 名德国人进行 GWAS,发现 38 个遗传位点与单个细菌和整体微生物组组成密切相关,明确了 ABO 血型抗原和 FUT2 分泌状态与拟杆菌和费氏杆菌属之间存在显著关联。背景知识ABO

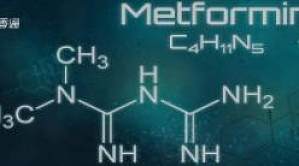

以 PD-1/PD-L1 为代表的免疫检查点抑制剂(Immune Checkpoint Blockades, ICBs)在实体瘤中「大杀四方」,取得了传统治疗方法未有的良好疗效,逐渐成为了继手术、放疗、化疗、靶向治疗后又一种重要的肿瘤治疗手段。然而,免疫检查点抑制剂在实体瘤中的总体有效率依然仅有 20-30%。目前的 PD-1/PD-L1 等抗体类药物治疗依然存在着一些不可避免的问题, 如致命的免疫相关不良事件 (irAE)、复杂的生产工艺、高昂的成本等。此外,基于抗体的 ICBs 通过构象封闭肿瘤细胞表面的 PD-L1 而达到治疗效果。这种阻断作用是暂时的,可能由于细胞内 PD-L1 主动重新分布到细胞膜而减弱,导致治疗效果受损。 福州大学的杨黄浩团队将二甲双胍「老药新用」,研制出了一种自组装的纳米片(MS NPs)。该纳米片是由二甲双胍 Met(作为一种免疫佐剂)和抗癌药物 SN38(即 7 - 乙基 - 10 - 羟基喜树碱,作为一种 DNA 拓扑异构酶 I 抑制剂)组装而成。其作用机制不同于传统的抗体类 ICBs,这种纳米片主要是干扰内源性的 PD-L1 表达,进而达到了类似

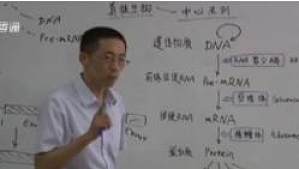

这已经是两个月内西湖大学施一公教授继一篇 Cell、一篇 Science 后的第三篇顶刊文章了! 消息灵通的读者可能已经获悉,施一公教授这篇文章首次解析了人源次要剪接体激活状态下的原子结构。 图片来源:Science 说实话,每次看到大佬们在 CNS 发表结构生物学的文章都会又兴奋,又有那么一点点酸... 看热闹自然好,如果能直接对我们的研究有启发,直接应用在药物靶点开发、疾病治疗等等领域就完美了! 接下来,丁香学术将为大家分析下,万蕊雪 / 施一公教授此次的研究成果会让哪些研究直接收益。 什么是剪接体? Pre-mRNA(前体 RNA)剪接是真核生物基因表达的关键环节,是去除非编码的内含子序列的重要步骤。 每个人体细胞中包含约 10 万个剪接体,负责去除超过 20 万种不同的内含子序列。人体中的剪接体有 2 种,99.5% 的内含子去除由主要剪接体完成(major spliceosome),而次要剪接体(minor spliceosome)则处理剩余的 0.5%。[1] 很多剪接体蛋白都具有特异性的 RNA 识别活性,与小核 RNAs(small nuclear RNAs,snR

2015 年初冬,西安医学院的楼顶上传来阵阵凄惨的哀鸣。图片来源:中国实验动物学会数只实验用犬曝尸楼顶,身上还有着触目惊心的伤口。很明显,他们经历过医学实验。更残忍的是,在这些实验用犬尸体的旁边,还有着几只经历过实验操作,却没有被处死实验用犬在哀嚎。它们的伤口裸露在外,身边是同伴们的尸体。这些可怜动物们的哀鸣,就这样回荡在寒冷的西安医学院校园。媒体对该事件的曝光,将中国实验动物福利的保障推上了风口浪尖,让公众开始关注这些为人类失去生命的生灵们。让这些实验动物有一个体面的死亡就是实验动物福利的一切吗?问题显然没有这么简单。图片来源:Science2021 年 1 月 12 日,Science 上刊登一篇关于实验动物的评论文章,援引了同日发表在 Scientfic Report 上一项研究。该研究报道,在美国,99.3% 的实验动物是大鼠与小鼠,也就是我们熟知的「小白鼠」。美国每年使用的「小白鼠」总量为 1.13 亿只,其中有 4450 万可能遭受着痛苦实验的折磨。但就算有如此多是的「小白鼠」被迫为科学「献身」,也无法满足人类研究的需要。实际上,「小白鼠」作为生物医学研究明星的历史非常之短

「你说我导怎么那么 push,成天催啊催的。」「可别提了,我导那才叫一个脾气差。」这样的对话想必没少出现在学生之间的交流中。诚然,导师虽说就这么两个字,但是不同的导师性格也大有不同,有的导师脾气火爆,宛如李云龙附体,也有导师沉稳如山,颇有狄仁杰的做派…...咦,要是这些影视作品里的经典角色成为了博导。那,课题组会是一副怎么样的景象?01 亮剑 — 李云龙要是李云龙当上了博导,在面对论文被拒稿时,他可能是这样的:「他审稿人是拒稿星来的吧,拒稿星人打娘胎里就会拒稿。」「不把你这破烂稿子发出去,我李云龙誓不为人!」「到了这个份上,咱不会别的,就会重投!」在面对基金没通过的窘境时,他可能是这样的:「明知道是申不上,也要亮出本子,没有这个勇气就别申基金!」当遇到不靠谱的学生时,他的暴躁也在预料之中:「咱们课题组就这规矩,有能耐的就发论文,没能耐的就延毕,谁让你小子不争气啊?」「你小子还敢发牢骚,小心老子不给你改 paper 了。」02 神探狄仁杰 — 狄仁杰俗话说的好,不关心学生想法的导师,不是好导师。如果咱导师是神探狄仁杰中的狄阁老,咱可得有的头疼了:「小林,你怎么看?」「小王,你怎么看?」「

Hutchinson-Gilford 早衰综合症(HGPS 或早衰症)通常是由编码核纤层蛋白 A 的基因 LMNA 中 C・G 基因突变为 T・A(c.1824 C> T;p.G608G)引起的。这种突变导致 RNA 错剪,产生早老素(progerin)。早老素是一种有毒蛋白,可引起快速衰老,导致早衰儿童的寿命大约只有 14 岁。尽管治疗早衰的策略例如全面抑制蛋白质法尼基化(farnesylation)可为患者带来益处,但尚没有报道可以直接逆转 HGPS 突变的方法。2021 年 1 月 6 日,哈佛大学化学与化学生物学系的 David R. Liu 教授在 Nature 上在线发表了题为 In vivo base editing rescues Hutchinson–Gilford progeria syndrome in mice 的研究成果。该研究构建了一种腺嘌呤碱基编辑器(ABE),在无需断裂双链 DNA 的情况下,可将 LMNA 中 A・T 碱基对转化为 G・C 碱基对,在体外和体内都明显降低早老素的产生,为治疗 HGPS 提供了可能。 图片来源:Nature什么是 A

月有阴晴圆缺,人有悲欢离合,Science 子刊最新研究发现人的睡眠质量、生理周期均与月球周期有一定相关性。莫非月球上真有一股神秘且不为人知的力量吗?本周学术君继续和大家分享 CNS 最新研究进展,共探大自然神秘的面目! 1. Nature: 治疗脊髓损伤引发的低血压 脊髓如同一条通讯线,将大脑发送的信号告知人体,何时何地控制血压。然而,部分脊髓损伤患者常面临这样的问题:从平躺状态坐起来或是站起来时无法维持正常血压。 2021 年 1 月 27 日,瑞士洛桑联邦理工学院的 Grégoire Courtine 联合加拿大卡尔加里大学的 Aaron Phillips 团队在 Nature 杂志上发表研究论文 Neuroprosthetic baroreflex controls haemodynamics after spinal cord injury,该工作对能够提供电刺激的神经假体装置进行改造,使之重新生成一套刺激程序,对失调的参与血压调控的神经回路进行调节。 令人惊喜的是,研究人员发现该神经假体让脊髓损伤患者的血液动力学恢复正常。脊髓损伤的人停止服用降压药,改善血液流动,恢复正常生

随着技术的发展,人类基因组中的所谓「垃圾」基因正在人们面前揭开面纱。近年来,非编码 RNA 的相关研究备受关注,影响因子居高不下。其中环状RNA 是一大类非编码 RNA,年发文量也呈现逐年倍增的趋势(2017 年之后)。数据来源:PubMed但是对很多研究组来讲,如何筛选具有功能的环状 RNA,如何开展进一步的功能研究,仍然相当困难!近期,中科院多家机构合作,在这一领域取得重大突破,给人们带来了一项实用的技术。环状 RNA 和 CRISPR-Cas 系统环状 RNA(circRNA),是一类非编码 RNA,其 3' 和 5' 末端通过反向剪接形成共价连接。研究人员在真菌、植物、果蝇、小鼠以及人的细胞中均发现了多种 circRNA。越来越多的实验研究表明,circRNA 并非 mRNA 剪接副产物,而是细胞中发挥重要作用的一类 RNA 分子。circRNA 通常由编码基因的外显子部分反向剪接而来,但因缺乏区分 circRNA 与其同源外显子 mRNA 的方法,目前对特定 circRNA 的功能仍然知之甚少。 CRISPR-Cas 系统由具有核酸酶活性的效应蛋白复合物与效应蛋白结合的向导

背景介绍 全国每年约有 100 万器官衰竭患者,其中 30 万人急需器官移植,但能获得移植机会的仅约 2 万人,存在较大缺口。为了解决移植器官组织来源严重不足的难题,领域内科学家寄希望于异种嵌合体技术。多能干细胞 (PSCs) 是研究哺乳动物发育的重要工具之一,其在再生医学中具有巨大的潜力。近年来,PSCs 衍生的跨物种嵌合体提供了一种在体内生成复杂组织的方法,这将有可能协助解决全球范围内供体器官移植短缺的问题。但这一技术受到不同物种间进化差异和发育障碍的壁垒限制,导致人诱导多能干细胞在其他物种胚胎内嵌合难度大,总体嵌合比例较低。 为了解决这一难题,2021 年 1 月 28 日,来自得克萨斯大学西南医学中心的吴军团队(中山大学郑灿镔为第一作者,第一单位为中山大学)在国际顶尖期刊 Nature 在线发表题为 Cell Competition Constitutes a Barrier for Interspecies Chimerism 的文章,该研究首次揭示 细胞竞争是阻碍跨物种嵌合体形成的壁垒之一。研究发现不同物种间干细胞在特定阶段普遍存在细胞竞争现象,为深入理解异种嵌合体发育壁垒

全球肥胖的发病率和死亡率持续上升 (1)!冷冷的统计数据在脸上胡乱的拍,让我们不得不承认肥胖已成为 21 世纪全球性健康挑战之一。图片来源:Lancet与肥胖相关的并发症(例如胰岛素抵抗和心血管疾病等慢性炎症性疾病)更是让人躲避不及。然而,肥胖的发生发展机理复杂,缺乏有效安全的治疗手段。毕竟,能坚持住靠运动来减肥的小伙伴太难得了...愁苦着、愁苦着,牛年带着好消息来啦! 2021 年 1 月 27 日,中科院生物物理研究所卜鹏程、阎锡蕴院士团队在 Advanced Science 杂志上在线发表了题为 CD146 is a Novel ANGPTL2 Receptor that Promotes Obesity by Manipulating Lipid Metabolism and Energy Expenditure 的研究成果 (2)。这项研究创新性发现膜受体分子 CD146 在脂肪细胞分化、脂质代谢及能量稳态中的作用,并提出了抗 CD146 抗体 AA98 治疗肥胖的靶向治疗策略。 图片来源:Advanced Science 肿瘤血管内皮细胞的靶点竟然有这样的神奇作用,或许将成

图片是科学研究中最常见的呈现方式之一,同样的研究成果,清晰优美的照片甚至可能决定它最终的影响因子。新年伊始,Nature 发布了 1 月最精彩的科学图片,生命之树、太空快递、AI 艺术家、破碎的大地、游动的精子、微型大脑、荧光壁虎、水熊、新冠 3D 图像等 9 项上榜。其中新冠病毒 3D 图像是由清华大学李赛课题组与维也纳 Nanographics 公司利用 Cryo-ET 技术获得的结果。丁香学术在此对 Nature 这篇 News feature 进行编译(原文作者 Emma Stoye),将 9 张图片分别介绍给大家,供君赏析!图片来源:NatureCredit: Derry Moroney Photography生命之树澳大利亚摄影师德里・莫罗尼 (Derry Moroney) 在新南威尔士州的卡科拉湖 (Lake Cakora) 用无人机拍摄航拍照片时,偶然发现了这些巨大的树状图案。卡科拉湖周围茶树 (Melaleuca alternifolia) 的油水流入湖中时,神奇地形成了五颜六色的排水通道,恰似一棵生命之树。 这些照片是在风暴之后拍摄的。「当我第一次看到它的时候,我以

春节临近,相信很多小伙伴都快乐回家过年了。聚会应酬可不要贪杯哦,近期复旦大学冯建峰教授等却发现酗酒背后的社会学/生物学机制值得一看。学术君在假期将继续为大家带来 CNS 最新研究,持续关注生命领域的一线科研进展! 1. NEJM:对超过 11 万名女性进行乳腺癌风险基因关联分析 乳腺癌是世界上女性最常见、死亡率最高的癌症类型,2021 年首次超过肺癌成为全球第一大癌症。 2021 年 2 月 4 日,乳腺癌协会联盟(BCAC)在顶尖医学期刊新英格兰医学杂志(NEJM)发表论文 Breast Cancer Risk Genes — Association Analysis in More than 113,000 Women,该研究以应用由 34 个推测的易感基因构成的基因面板,对 60,466 例乳腺癌女性患者和 53,461 例对照女性的样本进行了测序,筛选出如 ATM、BRCA1、BRCA2、CHEK2 和 PALB2 等数个预测乳腺癌风险最有用的基因,这些结果能有效用于备孕人士的遗传咨询。乳腺癌作为全球第一大癌症,女性朋友们定要多加防范,做好癌症筛查! 图片来源:站酷海洛 Plu

最近,英国皇家康沃尔医院报道了一位霍奇金淋巴瘤患者,在感染新冠病毒后,体内淋巴瘤竟然奇迹般地消退了,这引起了人们广泛的关注。肿瘤究竟是如何消失的呢?这一疑问目前没有得到解答,但研究人员分析,这可能是新冠病毒感染激活了患者体内的抗肿瘤免疫,或者是针对新冠病毒的 T 细胞免疫与肿瘤细胞之间具有交叉反应。如何行之有效得激活人体的免疫系统来对抗癌细胞,实现「肿瘤自愈」,一直都是科学家们奋斗的目标。2021 年 1 月 13 号,美国休斯敦贝勒医学院 Thomas F. Westbrook 团队,在 Cell 顶刊发表了题为 Spliceosome-targeted therapies trigger an antiviral immune response in triple-negative breast cancer 的研究成果。该研究利用一种新颖的剪接体靶向疗法(spliceosome-targeted therapies,STT),令异常的 RNA 长链堆积在细胞质,通过激活人体抗病毒免疫信号,触发细胞凋亡,使肿瘤自我毁灭。 图片来源:NCBI 截图 研究内容剪接体靶向疗法引起抗病毒信

肝细胞癌(Hepatocellular Carcinoma, HCC)是当前全球第六大高发癌症,在患者中发现时多为晚期,病程进展快,死亡率高。尽管索拉菲尼(Sorafenib)等多激酶抑制剂已获准用于晚期肝细胞癌的一线治疗,但极易产生耐药性 [1];另一方面,免疫检查点 PD-1/PD-L1 单抗虽然对部分肝细胞癌患者有不错的疗效,但仍面临响应率较低的问题 [2]。因此,亟需进一步揭示肝细胞癌的生物学特点,以寻找新的治疗靶点。2021 年 2 月 3 日,广州医科大学刘铭课题组与谢茂彬课题组于 Science Translational Medicine 杂志(STM)在线发表题为 Targeting tumor lineage plasticity in hepatocellular carcinoma using an anti-CLDN6 antibody-drug conjugate 的研究论文。这项研究揭示了细胞紧密连接(tight junction)蛋白 Claudin 6 通过调控肝癌细胞的谱系可塑性(lineage plasticity),促进肝癌进展与耐药的机制,并初