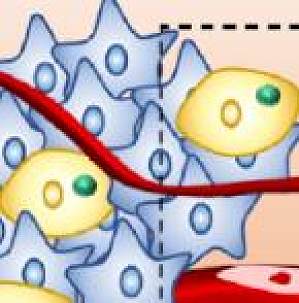

你是「社恐」吗?随着生活和工作节奏的加快,越来越多的人成了宅男宅女,拒绝甚至恐惧社交。 有研究报道社交行为受损是多种神经发育障碍的标志,包括自闭症和精神分裂症。我们往往认为神经发育由大脑调控,但近些年,一些科学研究发现,大脑还受到了肠道微生物群的影响。 2022 年 11 月 1 日,美国俄勒冈大学神经科学研究所的 Judith S.Eisen 团队在 PLOS Biology 杂志上发表了一篇题为 The microbiota promotes social behavior by modulating microglial remodeling of forebrain neurons 的研究性论文。该研究发现了肠道微生物会影响斑马鱼的社交行为,并找到了将肠道微生物群与大脑中社交行为相关神经元联系起来的途径。 在健康的鱼体内,肠道微生物会刺激一种叫做小胶质细胞的细胞,去修剪神经元之间多余的连接。修剪是健康大脑发育的正常部分。就像柜台上的杂乱一样,额外的神经连接会妨碍真正重要的神经连接,导致信息混乱。在没有这些肠道微生物的斑马鱼中,修剪没有发生,斑马鱼则表现出社会交往的缺陷。图片来源

本周学术君继续为带来 CNS 最新进展,助力大家勇攀科研高峰! 1. Nature Communications:发现细胞焦亡在抗肿瘤免疫中起重要作用 增强剂失调是否在肿瘤免疫中发挥调节作用,目前处于未知状态。 2022 年 11 月 2 日,天津医科大学胡德庆及中国医学科学院、北京协和医学院 Gao Xin 联合在 Nature Communications 杂志发表研究论文 Enhancer decommissioning by MLL4 ablation elicits dsRNA-interferon signaling and GSDMD-mediated pyroptosis to potentiate anti-tumor immunity。 该研究证明了两种增强子相关的组蛋白 H3 赖氨酸 4(H3K4)单甲基转移酶,可增强肿瘤免疫原性和促进抗肿瘤 T 细胞反应。揭示了 dsRNA 干扰素信号传导和 GSDMD 介导的细胞焦亡,对于在 MLL4 消融的肿瘤中增加抗肿瘤免疫力和改善免疫治疗效果至关重要。图 1:来源 Nature Communications 2. Can

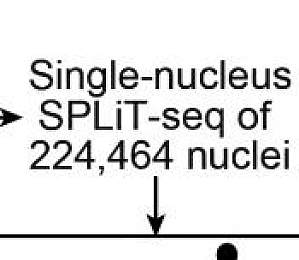

导读 随着年龄的增长,衰老细胞在各种组织中积累,导致过度炎症,从而导致组织内稳态失衡。这一过程中,免疫系统紊乱也可能参与其中。据报道,癌基因诱导的衰老肝细胞和损伤诱导的衰老星状细胞可分别被活化的 T 细胞和自然杀伤细胞清除。 然而,关于免疫系统是如何在自然衰老过程中监测细胞衰老的,领域内却知之甚少。体内衰老细胞的特征因其来源和刺激的不同而不同,特定类型的衰老细胞可能随着年龄的增长而积累。其中,对不「友好」细胞(如癌细胞)的免疫监视是由免疫检查点进行调控的。因此,有科学家推测这种机制可能也适用于衰老细胞。 2022 年 11 月 2 日,东京大学等单位的研究人员在 Nature 发表了题为 Blocking PD-L1–PD-1 improves senescence surveillance and ageing phenotypes 的文章。该研究发现应用于癌症治疗的 PD-1 抑制剂还可以清除衰老细胞,发挥抗衰老作用。 研究表明,部分衰老细胞表达免疫检查点程序性死亡配体 1(PD-L1),PD-L1+衰老细胞在体内随年龄增长而积累。PD-L1 阴性细胞对 T 细胞的监测敏感,而 P

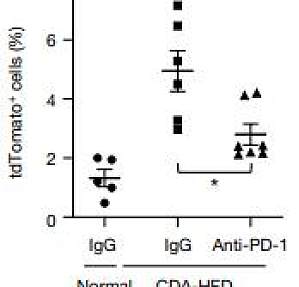

为了鼓励人们加强体育锻炼、增强体质,世界卫生组织(WHO)在《体育锻炼和久坐行为指南》中提出每周至少进行 150 至 300 分钟的中等强度运动或 75 至 150 分钟的剧烈运动,并着重进行力量训练。 运动的好处数不胜数,既可以改善人体的新陈代谢,强身健体,又可以给人带来愉悦感、减轻压力,还有研究表明运动可以预防癌症发生。运动有益健康是众所周知的道理,但大部人认为只有保持长时间的运动才能达到改善健康的目的。对于忙碌的科研工作者或是上班族来说,经常无法腾出足够的时间来进行体育锻炼。 不过,近日一篇发表在欧洲心脏病学会期刊 European Heart Journal(IF = 35.855)上的研究论文为没有充足时间运动的人带来了福音,该研究表明:每天仅进行两分钟的剧烈活动(每周总计 15 分钟),就可以带来健康益处,与死亡风险的降低有关。图片来源:European Heart Journal 在这项研究中,招募了 71,893 名没有心血管疾病或癌症的成年人, 中位年龄为 62.5 岁,56% 的参与者为女性,受试者平均随访 5.9 年。研究人员测量了参与者每周剧烈运动的总量和短时间

10 月 31 日,2022 达摩院青橙奖公布,15 位平均年龄仅 33 岁的中国青年科学家获奖,每位获奖者将得到百万奖金及科研支持。获奖者中有 2 位从事生命科学领域,其中一位是来自西湖大学生命科学学院的副研究员白蕊。 她还曾入选由中国科协评选的「未来女科学家计划」,获得欧莱雅-联合国教科文组织评选的「世界最具潜力女科学家奖」。图片来源:西湖大学官网 白蕊本科就读于武汉大学,在大三时听了施一公的一场讲座后,被他的科研观和大局观吸引,坚持选施一公作为导师。此后,便接触到了「剪接体」这一世界级难题。 RNA 剪接是生命体解读遗传密码的核心步骤,即把遗传密码中的内含子「剪」出来,外显子「接」一起的过程,由细胞核内的剪接体负责执行。人类的遗传疾病大约有 35% 都是因为剪接异常造成的。然而,剪接体催化过程中不同构象高分辨率结构的缺失严重限制了大家对其工作机制以及 RNA 剪接的分子机理的理解。因此,对于剪接体以及 RNA 剪接通路上各复合物结构的研究,是当今世界最富有挑战性、最亟待解决的课题之一。 她曾以第一作者和共同第一作者的身份在 Science 上发表 6 篇论文,在 Cell 上发表

2022 年 11 月 1 日,国际杂志 Cell Reports 在线发表了北京大学麦戈文脑研究中心/北京大学中国药物依赖性研究所研究员李家立课题组研究论文 Hyper-excitability of corticothalamic PT neurons in mPFC promotes irritability in the mouse model of Alzheimer's disease。 该研究揭示了锥体束(pyramidal tract,PT)神经元在阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)中发生的异质性电生理异常,并分别探究了两类 PT 神经元在 AD 易激惹症状中发挥的作用。通过电生理学的全细胞记录和化学遗传干预手段,作者们发现内侧前额叶皮层(medial prefrontal cortex,mPFC)A-type PT 神经元兴奋性的异常增加介导了 AD 小鼠的易激惹症状。阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)患者除认知功能减退外,还时常伴有抑郁焦虑、攻击行为增加、节律异常、幻听幻视等神经精神症状,这些症状不仅严重地影响了患

转眼已是十月底,距 2022 年结束仅有两个月的时光,想必科研人在做最后的冲刺,为 2022 年画上圆满的句号。 1. Nature Chemical Biology:治疗瘙痒的新途径 慢性瘙痒等病症令无数人不堪其扰,然而目前尚未有效的针对瘙痒的新疗法。 2022 年 10 月 27 日,北京大学化学学院雷晓光教授等团队联合在 Nature Chemical Biology 杂志发表研究论文 Structural basis of TRPV3 inhibition by an antagonist。研究表明 TRPV3 通道在皮肤生理中起着至关重要的作用。 该研究发现 Trpvicin 是 TRPV3 的一种有效的亚型选择性抑制剂,冷冻电镜复合物结构提示 Trpvicin 通过使其稳定在封闭状态来抑制 TRPV3 通道,并在小鼠模型中显示出抑制瘙痒和脱发的药理潜力。图 1:来源 Nature Chemical Biology 2. STTT:揭示脂质代谢在癌症转移过程起重要作用 癌细胞在人体中的增殖和转移常通过重组脂质代谢实现,然而脂质代谢在转移中的作用不明。 2022 年 10 月

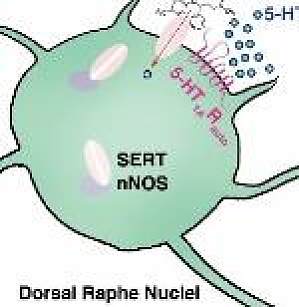

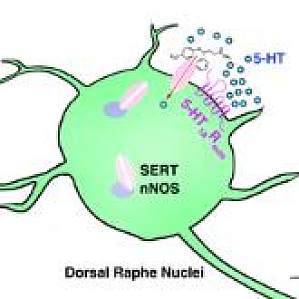

抑郁症是最常见的精神障碍之一,与严重的健康和社会经济后果相关,困扰着全世界超数亿人。 20 世纪 50 年代,经典的抑郁症发病理论——「单胺假说」被提出。该假说认为抑郁症的发生与单胺类神经递质(包括 5-羟色胺、多巴胺和去甲肾上腺素)的缺乏有关,因此可以通过提高神经突触间隙的单胺浓度来改善抑郁症状。目前广泛应用的第三代抗抑郁药物,也正是建立在这一经典理论基础之上。 目前基于「单胺假说」开发的抑郁症药物,大多是针对 5-羟色胺转运子(SERT)。然而,这类药物存在多个弊端,它们不仅需要长达 2-4 周的时间才能生效,并且仅对一部分患者有效,甚至有部分患者会症状加重并导致自杀。 近年来,氯胺酮由于快速起效的特点,可以在短时间内缓解抑郁症状,而成为了一类新型抗抑郁症药物。它还有个更为大众熟悉的名字「K 粉」。氯胺酮的潜在成瘾特性和精神分裂症的风险,使得它成为一把双刃剑。因此,开发新的安全且快速起效的抗抑郁药物及作用靶点是一个亟待解决的科学问题。 今日,发表在 Science 杂志的最新研究中,来自南京医科大学的周其冈教授、朱东亚教授、厉廷有教授联合研究团队设计合成了一种新型的快速起效的抗抑郁

燃烧多余卡路里,保持健康身材的生活理念正在被现代人广泛接受并付诸实践。对于爱美人士而言,「有效」和「安全」是其特别关注的点,既要有效地甩掉脂肪,也要保障减肥时身体机能维持平衡的状态。 间歇性禁食是一种进食和禁食交替进行的饮食方式,越来越多的证据表明,间歇性禁食可以有效预防多种疾病,包括糖尿病、癌症和神经退行性疾病。此外,间歇性禁食也是减少热量摄取、减轻体重、改善代谢的可行策略,因此成为不少爱美人士的减肥首选。 间歇性禁食有着多种不同方案,常见的有 16:8 断食法(16 小时禁食,8 小时进食)、12:12 断食法,甚至还有更极端的 23:1 断食法。虽然间歇性禁食有益于健康,但每次禁食的最佳持续时间仍然是一个悬而未决的问题。 2022 年 10 月 25 日,湖南师范大学李国林团队在 Cell Reports 杂志发表研究论文 Circadian transcriptional pathway atlas highlights a proteasome switch in intermittent fasting,该研究发现禁食 16 小时是一个关键节点,能够启动肝脏中 43 条经典

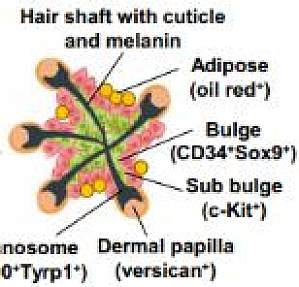

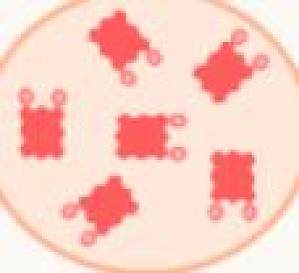

昨日(10 月 24 日),是程序员节。工作压力大、作息不规律的程序员,也被网友戏称为「头发最珍贵的职业」。如今,以程序员为代表的许多年轻人,由于快速的生活节奏和生活压力,从一头秀发浓密到稀疏,早早就秃了顶。 为了应对日益严重的脱发,已出现了多种治疗方法。植发正是一种当前新兴的治疗方法,一般通过将后脑勺的毛囊移植到需要移植的部位,让原本「秃」了的地方重新长出新发。但这一方法不仅会引起后脑勺的肿大疼痛甚至造成疤痕,也不适用于那些原有毛囊数量不足的人。 近日,由日本横滨国立大学研究团队发表在 Science Advances 杂志上的一篇研究,为脱发者带来了新的福音。该研究成功在体外培养产生了毛囊类器官,以几乎 100% 的效率生成毛囊和毛干,并在移植到裸鼠皮肤上后,依然具有强大的毛发再生能力。 这一体外毛囊模型将帮助我们增加对毛囊发育的理解,还可用于毛囊再生和脱发治疗相关的药物筛选和动物试验。甚至有一天,实验室培养的人类毛囊将可能用于移植,以治疗脱发。图片来源:Science Advances 研究背景 在胚胎发育的早期,称为表皮层的皮肤外层和称为间充质的结缔组织之间会发生相互作用。这些

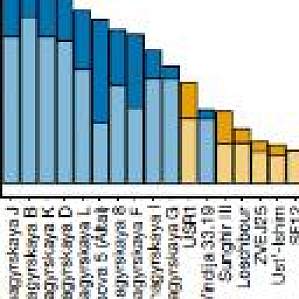

1. Neuron:发现社会记忆巩固的潜在神经回路 海马体 CA2 区在社会记忆中起着关键作用,然而,哪些神经回路负责巩固新编码的社会记忆仍然未知。 2022 年 10 月 21 日,陆军军医大学谌小维及覃涵共同通讯在 Neuron 杂志发表研究论文 REM sleep-active hypothalamic neurons may contribute to hippocampal social-memory consolidation。 该研究使用特定回路的光学和单细胞电生理记录小鼠,在下丘脑 SuM 中发现了一小群 CA2 投射神经元,它们只在快速眼动睡眠时活跃,探索了睡眠在社会记忆巩固中的作用及其潜在的回路机制!图 1:来源 Neuron 2. Nature:基因如何决定身高? 大量研究表明,人的身高在很大程度上由遗传因素决定。 2022 年 10 月 20 日,昆士兰大学分子生物科学研究所 Loïc Yengo 教授团队外加数百位研究者等在 Nature 杂志发表研究论文 A saturated map of common genetic variants associate

睾丸间质细胞(Leydig cell,LC)合成分泌了男性体内超过 95% 的睾酮,对维持男性性征、内分泌稳态及生殖功能至关重要。当基因突变损害 LC 的正常功能引起睾丸间质细胞衰竭(Leydig cell failure,LCF),则会导致睾酮缺乏、性发育异常和男性不育。外源性睾酮补充虽能部分恢复患者的血清睾酮水平,但会引起多种严重的不良反应,且进一步抑制精子生成。因此,亟需寻找替代疗法。 LCF 的根本原因是参与睾酮合成的基因存在缺陷,基因治疗是最具潜力的策略之一。腺相关病毒(Adeno-associated virus,AAV)具有组织细胞靶向性、免疫原性低以及非整合性等多种优势,在基因治疗中发挥重要作用。但 AAV 介导的基因疗法治疗 LCF 的可行性、安全性及有效性如何,尚未见报道。 2022 年 10 月 20 日,中山大学中山医学院项鹏团队联合中山大学附属第一医院邓春华团队,在 Cell Reports Medicine 发表了题为 AAV-mediated gene therapy produces fertile offspring in the Lhcgr-defi

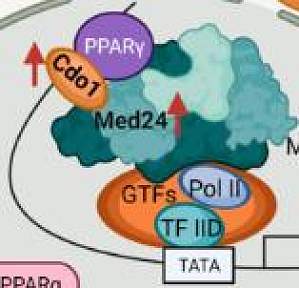

脂肪组织分为三种类型,其中白色脂肪负责储存能量,棕色和米色脂肪可以将营养物质代谢产生的能量以热能的形式释放,用于维持体温。棕色脂肪的激活和白色脂肪的米色化,可以增加机体能量消耗,是抵抗肥胖的有效策略。在寒冷条件下,机体激活脂肪组织的脂肪分解(脂解)过程,分解甘油三酯产生甘油和游离脂肪酸,为整个适应性产热过程提供能量代谢的底物。一些游离脂肪酸还能作为配体,激活 PPARα 等核受体的功能,进而促进产热相关基因、脂肪酸氧化基因的表达,激活米色脂肪和棕色脂肪功能。ATGL(由 Pnpla2 编码)是催化甘油三酯分解第一步反应的限速酶。脂肪组织特异性敲除 ATGL 的小鼠更容易发生肥胖,寒冷耐受能力严重受损,同时伴随棕色脂肪的白色样改变 [1]。HSL(由 Lipe 编码)负责催化甘油三酯分解的第二步反应。增加小鼠脂肪组织 HSL 的活性抑制了高脂饮食诱导的肥胖、胰岛素抵抗以及肝脏脂肪变性 [2]。这说明脂肪组织脂解在调控机体适应性产热、能量代谢及影响肥胖发生发展中发挥重要作用。转录因子 PPARγ 可以促进 ATGL 和 HSL 的表达从而促进脂解 [3],然而其具体调控机制尚未完全阐明。

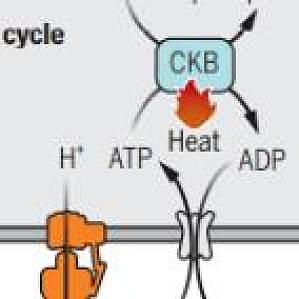

导读 随着生活水平的提高,肥胖在人群中越来越普遍,已成为威胁人类健康的全球性公共卫生问题。肥胖的根本原因是能量摄入和消耗之间的不平衡,而提起减肥,更无外乎是「管住嘴,迈开腿」。 近年来在减肥圈中有一种备受关注的一种饮食模式——限制时间饮食(Time-restricted feeding, TRF),就是将进食时间限制在一天的特定时间段内。不久前,因为沈腾成功减肥而被推上微博热搜的「168 饮食法」也正是限时饮食的一种常见形式。此前,已有不少研究表明限制时间饮食对代谢健康有诸多好处,还可以帮助延缓衰老。 今日,美国西北大学范伯格医学院的研究团队在 Science 发表的最新研究 Time-restricted feeding mitigates obesity through adipocyte thermogenesis,又一次揭示了限时饮食在控制体重和改善代谢健康中的作用。研究发现,在生物钟的活动阶段进食,脂肪组织会通过增强产热作用燃烧更多的卡路里,从而减缓肥胖的发展。图片来源:Science 主要研究内容 饮食的昼夜节律紊乱通过减少能量消耗促进肥胖 研究人员发现,仅在小鼠的非活动期

胶质母细胞瘤(Glioblastoma, GBM)是成人中最常见和最致命的原发性颅内肿瘤,缺乏有效的治疗手段【1】。大量研究表明 GBM 中存在胶质母细胞瘤干细胞(glioblastoma stem cells,GSCs)亚群。GSCs 是肿瘤细胞的首领,有超强的自我更新与成瘤能力【2】。同时,这些 GSCs 不断胁迫其周围的微环境,以获得满足自身恶性增殖所需的资源【3】。作为血管最为丰富的实体瘤之一,GBM 的发展进程与血管生成密切相关【4】。因此,研究 GSCs 如何塑造促血管微环境有助于开发出更有效的 GBM 治疗手段。2022 年 10 月 19 日,国家生物医学分析中心南湖实验室的潘欣研究员和李爱玲研究员在 Cell Stem Cell 在线发表了题为 Glioblastoma stem cell-specific histamine secretion drives pro-angiogenic tumor microenvironment remodeling 的研究论文, 该研究发现 GSCs 特异地分泌代谢小分子——组胺,并利用这一分泌特性来劫持血管内皮细胞以促进血管

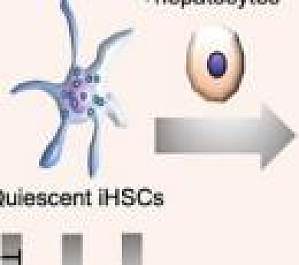

肝纤维化主要是肝脏慢性炎症导致肝脏损伤,肝脏结缔组织异常增生而引起的一种病变,病情会进一步发展为肝硬化甚至肝癌。肝纤维化病因可由病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪性肝病、药物性肝损伤、及自身免疫性肝病等引起。 肝星状细胞(Hepatic Stellate Cells, HSCs)的活化是肝纤维化的重要病变机制之一,在肝纤维化早期分泌胶原并介导血管形成。HSCs 是肝脏内具有重要生理和病生理功能的一种细胞类型。在生理情况下,静息状态的 HSC 负责维持细胞外基质的稳态和以脂滴形式贮存维生素 A;在肝脏受到损伤后,HSCs 会被各种细胞因子激活,进而合成并分泌细胞外基质参与肝损伤修复。但是,如果损伤或者刺激因素持续存在,激活状态的 HSCs 便会打破细胞外基质稳态平衡,积累过多的细胞外基质,从而诱发肝纤维化和肝硬化,甚至进一步发展为肝细胞癌。 鉴于 HSCs 具有重要的生理和病生理功能,科研人员致力基于 HSCs 研究肝脏损伤的病理过程以及分子机制。但是,目前没有一个比较好的体外 HSCs 模型用于研究。从肝脏分离出来的原代肝星状细胞(pHSCs)具有分离繁琐,来源量少、异质性大(个体的

导读 「我们从哪里来?我们的祖先是谁?我们与我们的祖先有何种关系?」人类的起源以及是什么使得人类独一无二,这些问题自古以来都困扰着我们,同时也吸引着世界各地的科学家、考古学家、历史学家不断寻觅答案。 2022 年 10 月 3 日,2022 年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家 Svante Pääbo,以表彰他「在已灭绝古人类基因组和人类进化方面的发现」。Svante Pääbo 及其团队经过多年探索、不断尝试,对已灭绝的古人类基因组进行序列分析,并在 2010 年正式发表了第一个尼安德特人基因组草图。Svante Pääbo(图片来源:诺贝尔奖官网) 尼安德特人在大约 43 万年至 4 万年前生活在亚欧大陆西部,是现代人的近亲。此前,研究人员已对欧亚大陆多个考古遗址中的 18 名尼安德特人基因组进行了测序。这些基因组为了解尼安德特人的历史提供了更广泛的洞察,但我们对其社群内部和社群之间的基因关系和社会组织仍然知之甚少。 2022 年 10 月 19 日,新晋诺奖得主 Svante Pääbo 和 Benjamin M. Peter 等研究人员在 Nature 发表了题为 Genet

血红素(heme)是一类含有铁离子的卟啉化合物。它除了在血红蛋白中负责结合氧气外,还是肌红蛋白、细胞色素、细胞色素 P450、过氧化氢酶、过氧化物酶等多种蛋白的辅因子,并且参与调控基因表达、miRNA 加工、昼夜节律等过程。细胞内的血红素来源于合成部位线粒体或吸收部位细胞膜,而需要血红素的蛋白广泛分布于各个亚细胞部位,游离态血红素具有疏水性和细胞毒性,因此细胞需要依赖特定的转运蛋白来运输和利用血红素【1,2】。 2022 年 10 月 19 日,浙江大学生命科学学院陈才勇实验室在 Nature 发表了题为 HRG-9 homologues regulate haem trafficking from haem-enriched compartments 的文章,揭示了一个新的细胞内血红素伴侣蛋白 HRG-9(heme responsive gene-9)。在秀丽线虫中,HRG-9 及其同源蛋白 HRG-10 将血红素转运出其贮存部位——溶酶体相关细胞器;而在人、斑马鱼、酵母等能自身合成血红素的生物中,HRG-9 的同源蛋白 TANGO2 将血红素运出其合成部位——线粒体。为了研究血红素

每到夏天,总有那么一群人被蚊子穷追不舍,即使全身包裹得密不透风,也逃脱不了蚊子无孔不入的侵扰,令人不堪其扰。这部分人究竟是什么原因独得蚊子偏爱呢? 2022 年 10 月 18 日,美国纽约洛克菲勒大学 Leslie B. Vosshall 团队在 Cell 杂志上发表研究论文 Differential mosquito attraction to humans is associated with skin-derived carboxylic acid levels,发现人类对蚊子的不同吸引力与人类皮肤产生的羧酸水平有关,高度吸引蚊子的人皮肤上产生了更高水平的羧酸。图 1:来源 Cell 蚊子的「偏爱」 目前,已在全球入侵的埃及伊蚊是一种高效的病毒传播载体,传播黄热病、登革热、寨卡病毒病等多种传染疾病,令无数人失去生命。一只雌性蚊子在一生里会叮咬数十个人,以获得足够的营养完成生长和繁殖。雌性埃及伊蚊有一种强烈的先天驱动力来「定位」人类,利用多种感官线索,包括人类呼出的二氧化碳、体温和皮肤气味,去寻找人类进行叮咬并试图传播病毒。 有一些人比其他人更容易吸引蚊子,但人们对这种现象的机

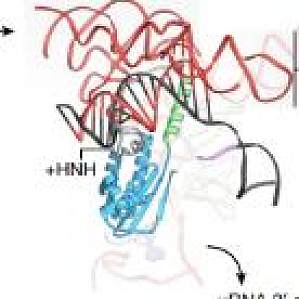

科学界一直致力于使 CRISPR 基因编辑工具小型化以适应如腺病毒相关病毒(AAV)的递送载体。然而,通过结构引导或定向进化使 RNA 引导核酸酶小型化的尝试都不是特别成功。因此,科学家把目光投向了自然界中未被开发的小型基因编辑工具。 在张锋团队 2021 年发表的 Science 论文中,发现了一类广泛存在的由 IS200/605 转座子超家族编码的核酸酶(包括 IscB,TnpB 和 IsrB),统称为 OMEGA 系统(Obligate Mobile Element Guided Activity),这些核酸酶的体积约为 Cas9 大小的 30%,具有极大的改造潜力。图片来源:Science 2022 年 10 月 12 日,张锋实验室继续在 Nature 期刊发表了题为 Structure of the OMEGA nickase IsrB in complex with ωRNA and target DNA 的研究论文,分析了脱硫弧菌 DtIsrB-ωRNA 和靶 DNA 的复合物的冷冻电镜结构(分辨率 3.1 Å)及 DNA 靶向切割的分子机制,为下一步对 IsrB 的开