荧光蛋白和荧光素酶是在基因工程中广泛使用的两类报告基因 (reporter gene),是研究生物分子或细胞活动规律及本质的重要工具。荧光蛋白荧光蛋白能被一定波长的光激发,电子被激发到高能级,随后向低能级跃迁的过程中发出比激发光波长更长的荧光。绿色荧光蛋白(GFP)最初是在水母中发现的,随后各种颜色的荧光蛋白被开发出来。目前荧光蛋白按照颜色分类主要分为绿色系、红色系、蓝色系、青色系、黄色系和橙色系(表 1)。这么多的荧光蛋白,可以根据哪些方面来选择呢?激发峰/发射峰:每种荧光蛋白都有其独特的激发波长和发射波长,需匹配荧光成像系统的检测范围。同时检测多种荧光蛋白时,需避免颜色和光波长的冲突。绿色和红色荧光蛋白较为常用。红色或近红外的荧光蛋白更适用于活体成像。单体性质:荧光蛋白多聚体可能会影响融合蛋白的生物学功能和定位,应尽量选择单体。亮度:荧光蛋白的亮度值由消光系数与量子产率的乘积计算得出。在许多情况下,将荧光蛋白的亮度与 EGFP(设定为 1)进行比较(表 1),应选择足够亮的荧光蛋白便于检测和成像。PK 值:每个荧光蛋白都有其最适 pH 值,此时的荧光强度最高。在细胞内,大多数细胞器

灌胃需要将管道从小鼠的口腔插入到胃肠部位,具体的导管长度,需要通过小鼠的体型来选择。

小鼠麻醉后,按照特定的角度和体位固定在支架上,然后用合适的导管缓缓插入小鼠的气管,然后进行后续操作。

尾静脉注射,小鼠固定后可用 40-45℃ 热水孵育鼠尾 1 分钟左右,使血液流畅。

腿部肌肉注射通常不需要麻醉动物,但对拿取动物的姿势、手法等要求很高,务必留意小鼠或者大鼠会咬伤手指,我们以大鼠为例讲解腿部肌肉注射方法。

肾盂是肾脏的一部分,是圆锥形的囊状物,上连肾实质,下端通输尿管。如果对肾盂局部「快速」注射病毒,可以造成肾盏内压力过高,病毒会逆流而上,从而流入并感染肾脏实质。

通过手术手法将 AAV 病毒稀释液注射进入小鼠乳腺皮下组织。

鞘内注射是一种简便快速、无创式向脊索导入 AAV 的一种方法。

注射完成后保持针在血管内多留 10-15 秒防止回流病毒,然后拔掉针头,用手轻轻用力按压片刻。

由于血脑屏障(BBB)的存在,外周血内的很多物质无法有效进入到中枢神经系统(CNS),为了有效对 CNS 系统进行基因操作,可借助脑立体定位仪器直接对动物特定脑区进行直接的病毒操作。

相较于尾静脉注射,肝门静脉注射具有减少病毒注射体积(比如 30-50μL),增加肝脏特异性感染等优点。

腹腔注射时,待针头到达皮下后,继续向前进针 3mm-5mm,再以 45 度刺入腹肌。

本视频示意利用 AAV 携带绿色荧光蛋白 GFP 感染小鼠的眼睛。

提前一天接种细胞,一般保证第二天进行病毒感染时细胞汇合度介于 50% 至 70% 之间。

注:Polybrene 可提供病毒感染效率,但仅适用于对该试剂无明显毒性反应的细胞,如不加 Polybrene 可直接跳过该步骤。

细胞房使用前 30min 开机净化,病毒操作需带双层手套及双层口罩,做好消毒后开始后续操作。

m6A 是目前已知的真核细胞 mRNA 上最为常见的一类化学修饰,它的建立、读取和擦除分别受到相应甲基化酶(writer)、结合蛋白(reader)以及去甲基化酶(eraser)的动态可逆调控。研究表明,m6A 能够通过调节 mRNA 的剪接、出核、稳定性以及翻译等生命周期活动,参与调控机体的诸多生理或病理进程,包括胚胎发育、肿瘤以及神经退行性疾病的发生等。然而,在生理性衰老过程中,m6A 对于器官稳态维持的调控作用以及关键分子机制均有待阐明。2023 年 4 月 6 日,中国科学院动物研究所刘光慧研究组、曲静研究组联合中国科学院北京基因组研究所慈维敏研究组以及张维绮研究组在Nature Aging杂志在线发表了题为m6A epitranscriptomic regulation of tissue homeostasis during primate aging的研究论文。该研究利用非人灵长类动物(食蟹猴)生理性衰老的多器官研究模型,同时结合基于基因编辑和人类干细胞定向分化的研究体系,通过系统绘制器官和细胞衰老过程中 RNA m6A 修饰的动态图谱,解析了 RNA 甲基化修饰及相关基

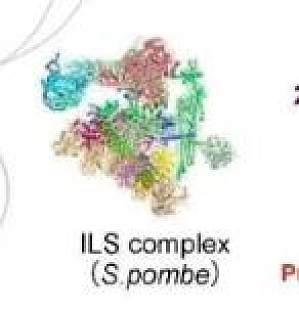

长久以来,剪接体的调控机理是怎样的,它们在细胞内部的动态组合和变化是怎样的,深深地吸引着科学家们的研究兴趣,但其神秘的面纱一直未被揭开。2023 年 4 月 6 日,西湖大学施一公团队在Molecular Cell杂志发表研究论文Structural basis of pre-tRNA intron removal by human tRNA splicing endonuclease,该研究首次解析了人类 tRNA 剪接内切核酸酶(TSEN)在催化前和催化后状态下与全长 tRNA 前体 (pre-tRNA) 结合的低温电子显微镜结构,显示了 TSEN 如何识别 pre-tRNA,并将 3' 剪接位点和 5' 剪接位点定位到其切割位点,综合利用结构生物学和生化工作解释了人类 TSEN 去除 pre-tRNA 内含子的分子机制。图 1:来源Molecular Cell研究内容转运 RNA(tRNA)对生物遗传信息的传递至关重要,它通过核糖体将信使 RNA(mRNA)翻译成蛋白质。成熟的 tRNAs 由前体 tRNAs(pre-tRNAs)通过一系列的转录后加工和修饰步骤产生,从 pre-

燃烧多余卡路里,保持健康身材的生活理念正在被现代人广泛接受并付诸实践。对于爱美人士而言,「有效」和「安全」是其特别关注的点,既要有效地甩掉脂肪,也要保障减肥时身体机能维持平衡的状态。间歇性禁食是一种进食和禁食交替进行的饮食方式,越来越多的证据表明,间歇性禁食可以有效预防多种疾病,包括糖尿病、癌症和神经退行性疾病。此外,间歇性禁食也是减少热量摄取、减轻体重、改善代谢的可行策略,因此成为不少爱美人士的减肥首选。间歇性禁食有着多种不同方案,常见的有 16:8 断食法(16 小时禁食,8 小时进食)、12:12 断食法,甚至还有更极端的 23:1 断食法。虽然间歇性禁食有益于健康,但每次禁食的最佳持续时间仍然是一个悬而未决的问题。近日,湖南师范大学李国林团队在Cell Reports杂志发表研究论文Circadian transcriptional pathway atlas highlights a proteasome switch in intermittent fasting,该研究发现禁食 16 小时是一个关键节点,能够启动肝脏中 43 条经典通路的节律性共振和激活蛋白酶体。并确定肝

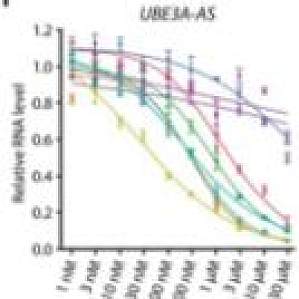

研究背景Angelman 综合征是一种神经遗传性疾病,患者通常会出现智力障碍、运动障碍和语言障碍等症状。该疾病又被称为「天使综合症」、「快乐木偶综合征」,因为临床表现为智力低下及全面的发育延迟,小头畸形、多动,存在运动障碍,常有频繁无诱因的暴发性笑或微笑、表情愉悦、拍手等行为。美国食品和药物管理局(FDA)于去年授予 Ionis 公司的 ION582 用于治疗 Angelman 综合征的孤儿药和儿科罕见病资格认定。但是目前尚未有能治愈 Angelman 综合征的上市药物。Angelman 综合征是由于母系基因组中 UBE3A 基因的缺陷或功能突变导致的,而父系基因组中的 UBE3A 基因则被非编码 RNA UBE3A-AS 转录本所抑制。UBE3A-AS 转录本是一个非编码 RNA,会抑制父系基因组中 UBE3A 基因表达。因此可以通过针对 UBE3A-AS 的转录起始区域进行干预,以恢复父亲基因组中 UBE3A 基因的表达。在这篇题目为:An ASO therapy for Angelman syndrome that targets an evolutionarily conser