电子显微镜

互联网

实验二 电子显微镜

自1665年英国人虎克(RobertHooke)第一次用他改进的光学显微镜观察软木细胞以来,至今已有三百多年。在此期间科学发展很快,对细胞结构的认识逐渐深入和丰富。这一方面是由于光学显微镜的不断改进和完善;另一方面是新的观察仪器的使用——即电子显微镜的应用。可以说17世纪60年代由于光学显微镜的使用,对细胞的观察进入了微观世界的认识,而20世纪50年代由于电子显微镜的使用则进入了超微观世界的认识。以后由于一些新技术(如冰冻蚀刻、放射自显影、高速离心等)的应用和新仪器(如扫描电子显微镜、电子探针X射线显微分析仪)的使用,进一步促进了细胞学的发展。

(一)电子显微镜的工作原理

我们常说电子显微镜(即透射电子显微镜)的特点是放大倍数高、可以放大几千倍、几万倍以至几十万倍。因此,光学显微镜下不能看到的结构(如内质网)或生物(如病毒)在电子显微镜下就能看到。但不能只看到它的放大倍数高,还有一个特点,即分辨率高也是极为重要的。即使是同样的放大倍数,光学显微镜所不能看到或看不清楚的结构,在电子显微镜下都能看清楚。

分辨率也叫做分辨本领,简单地说就是能够分辨得出尽可能近的两点的能力,用两点间最短的极限距离表示分辨率。例如普通光学显微镜的分辨率为0.2微米,也就是0.2微米为普通光学显微镜的分辨极限。两点或两层膜如果它们之间的距离小于0.2微米,就是放大多少倍也是看不出的。

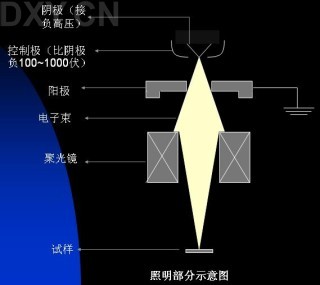

光学显微镜的工作原理是利用光线穿过被观察的样品,经过物镜和目镜的作用把样品的象放大到几十倍、几百倍以至一千倍;电子显微镜则是利用电磁透镜的作用,使电子束会聚在一起,穿过样品再经电磁透镜(物镜与目镜)作用把样品的象放大几百倍、几千倍以至几十万倍。图2-1为光学显微镜与电子显微镜的工作原理,相互对照可看出它们的相似之处。

光线和电子束的波长与分辨率有直接关系,波长越短分辨率越高。可见光(一般光学显微镜所用的光线)波长为760—390纳米,因此光学显微镜的分辨率为0.2微米;如果用波长短的紫外光(波长为390—13纳米)则其分辨率可提高一倍,所以紫外光显微镜(光学显微镜的一种)的分辨率为0.1微米。而应用电子束的电子显微镜,由于电子束的波长比光线的波长短得多(表2-1),所以它的分辨率要高得多,我国设计的DXB2 -12型电子显微镜分辨率为0.204纳米,放大80万倍。

电子显微镜的工作原理与光学显微镜相类似,只不过电子束代替光线,电磁透镜代替光学透镜。但因空气对电子束起着阻碍作用,因此电子显微镜内部需要保持真空状态。另外电子束的穿透能力很差,过厚的样品电子不能穿透因而不能进行观察。所以必须要将样品切成超薄切片,厚度为60—90纳米。由于上述原因,电子显微镜的造价和使用条件要比光学显微镜的要求高得多。

(二)扫描电子显微镜

1965年又设计出另一类型的电子显微镜,它是利用经过电磁透镜会聚成很小的电子束,并使电子束在样品上进行扫描,收集样品上所产生的次生电子,经过放大在显象管的荧光屏上出现样品影象。因为电子束在样品上扫描成象,所以叫做扫描电子显微镜。

扫描电子显微镜与光学显微镜和透射电子显微镜相比有下列独特的优点:

1.由于它具有较大的景深,因而能得到有真实感的立体图象。

2.放大范围广,可由十倍放大到十几万倍。

3.样品的制备方法比较简便。

4.可利用样品在入射电子作用下产生的不同信号,对样品进行成分和元素分布的分析。

由于上述的独特优点,近年来扫描电子显微镜已广泛应用于生物学的各个学科领域。

电子显微镜应用以后,虽然对生物学的进展起着重要的作用,但我们仍不能忽略光学显微镜的作用。现在不少科研工作,将同一材料分别用光学显微镜、透射电子显微镜和扫描电子显微镜进行观察、把观察结果相互对照比较。