一学医小伙儿见血必晕,看到同学挤痘痘都能晕倒……

成都华大医药卫生学校的唐同学,一年前曾目睹一场车祸,因此留下了心理阴影,「见血必晕」。

他看到血后会出现胸闷、呼吸困难的情况,甚至会晕倒约一个小时。

唐同学是一名中医康复保健专业的医学生,目前因为学习相关课程,他已经晕倒了 17 次。

上课看到血,倒。

看同学挤痘痘,也倒。

总之,没有一滴血是不能放倒他的。

更悲剧的是,他即将要上针灸课了……

感觉好心疼又好搞笑。

晕血是怎么回事呢?

晕血,也被称为血液恐惧症(Blood phobia/ Hemophobia),属于特定恐惧症,是一种极端的、非理性的血液恐惧。

大部分人看到一点点血不会有什么过激的反应,但是晕血症的患者,看到血往往就会联想到比较恐怖的事。

晕血症是一种特殊环境里面的精神障碍,与其他恐惧症最大的不同就是:晕,一言不合就晕。

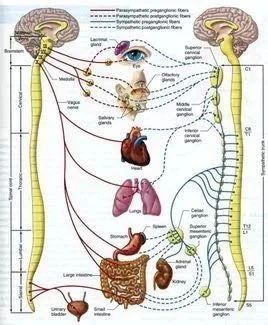

因为对血液的恐惧,使血管迷走神经活跃,引起心率减慢,血压下降,导致血液流向腿部,大脑的血供不足,导致头晕,甚至晕厥,可以算是一种心理问题。

迷走神经(图片来源:科普中国)

视频里的小伙,就是一年前,在人群中多看了车祸现场一眼,从此……再也没有忘记那「容颜」。

目前血管迷走神经反应的原因还不明确,普遍认为晕血症可能是人类在团队和群体之间的战争中进化出的一种防御反应, 在长期的演化中,大脑把血液与某些重要信息联系起来, 因此看到血液显露在外, 大脑下意识地就会发出危险信号,触发一种「装死」反应起到自我防护作用。[1]

晕倒=保护???

没错!就是这么匪夷所思。

心理学文献中关于晕血症最早的适应性假设:血液引起的晕厥在受伤时起到适应作用,增加存活的可能,因为血压的急剧下降可使失血或心血管休克最小化。这种血管迷走神经反应导致的低血压也是一种对受伤时潜在血液流失的保护手段。

心理学家认为,晕血症可以追溯到旧石器时代,旧石器时代的人经常因为利器刺穿皮肤而死亡,因此,有理由认为,在整个进化适应的旧石器时代环境中,与同类对抗时,看到血始终与生命危险联系在一起。看到血晕倒,可以帮助非战斗人员生存下来。

大概就是这么个过程:呀,这就歇菜啦,既然丫已晕倒,对爷已没有威胁,就姑且放丫一马,撤!

因此,少数的非战斗人员继承了这种「我弱我晕倒」的多态性基因,在第一眼看到利器或血液时,产生「矛盾的」昏厥反应,拥有了生存优势。[2]

同时由于晕血具有一定的家族聚集性,也被认为与遗传相关,不过并未被确证。

如何避免患者出现晕血?

晕血症在生活中其实也并不多见,约有 3-4% 的人会出现,但对于人多、抽血多的检验科窗口,碰上患者晕血就不是什么稀罕事了。虽说不稀罕,但一个大活人说倒就倒也还是挺吓人的,所以需要防范于未然。

1. 心理干预:精神紧张是发生晕血晕针的主要诱因,护理人员应以温和的态度耐心向患者介绍有关静脉采血的相关知识,帮助患者消除不良情绪。倾听患者的主诉,了解患者心理状况,做好针对性心理疏导,使患者能够配合采血过程。

2. 疼痛护理干预:护理人员应熟练掌握采血操作技术,避免因反复穿刺给患者带来明显疼痛感。护理人员要根据患者皮肤及血管情况采取不同的穿刺方法,注意穿刺技巧,过程中与患者进行沟通分散其注意力降低疼痛感。

3.晕针晕血的护理干预:在采血间备糖果及温开水以便急需时取用,对于体质虚弱、空腹饥饿的患者应告知家属准备好早餐,采血后立即用餐;对于有晕针晕血经历的患者,让其平卧采血。

4.环境干预:门诊采血室的患者较多,环境嘈杂、空气流通差,易导致患者烦躁不安,再加上低血糖、空腹饥饿等引起晕厥现象的出现。适当提供一个干净、明亮、舒适的采血环境。[3]

患者在抽血过程出现晕针晕血情况,必须采取合理的应急措施

1.患者在抽血、注射等创伤性治疗中发生面色苍白、大汗等晕针、晕血先兆症状时, 应立即停止操作,拔针并密切观察,必要时测量血糖,以鉴别和紧急治疗低血糖综合征。

2.患者一旦发生晕厥应立即将患者采取平卧位,可将头部位置放低,以增加脑部血流灌注; 中流量给氧吸入,从而增加脑部的供血、供氧; 按压人中、合谷穴,促使对象苏醒; 松解衣扣、腰带以利于保持呼吸通畅,同时要保证室内通风,必要时注意保暖; 进行心率、血压、血氧饱和度监测,迅速建立静脉通路,注射 50% 葡萄糖注射液。

3.完成上述工作后, 等患者各项体征恢复正常后观察 15 min 没有出现不适情况方可离开。如果症状出现加重时,需要密切监测其生命体征, 同时做好抢救工作。[4]

像这位小伙儿一样,学医却晕血的医学生还真的不少

我在知乎平台上看到很多学医的同学有相同的遭遇。

图片来源:知乎

如果晕血行为已经严重影响到工作行为,还需尽早寻求心理治疗,克服恐惧。希望各位医学生能尽早找到合适的治疗方式摆脱晕血。文中的小伙子如果无法克服恐惧,针灸课可能永远都上不了了。