实验动物基本参数

摄食调控大致可分为短期及长期的控制系统。短期指的是一天之内所发生的摄食调控。脑干部位神经细胞上面的化学接受器可接收从肝脏、消化道及胰脏所释放的信号,并侦测到血液中葡萄糖、脂肪酸及氨基酸的浓度,将这些信号转给下视丘去判读。消化器官如胃,也具有应力接受器可感知胃内食物的多寡,而释放出信号并传给脑部。 当胃内空空如也,或是当脑部侦测到血中葡萄糖浓度很低时,通常会发出饥饿的神经信号,例如胃会分泌饥饿信号 ...

月经周期中的荷尔蒙变化过程,可对人类大脑及其行为产生重要的影响。在月经周期的不同阶段,神经细胞表达出抑制性神经传递素GABA受体的不同亚型,这一分子水平上的研究新进展,已经发表在六月份出版的《自然-神经科学》期刊上。 高达78%的患有癫痫的女性,在被称为月经性癫痫的黄体酮下降阶段,会出现更多的癫痫发作症状。有5%的行经妇女,出现了经前烦躁症(PMDD),她们常常在行经前的这一周中产生严重的焦 ...

音高在我们对音乐的感知中起根本性作用。一个音符根据其音高在音阶上被放在高位或低位,而音高则与其声波波形的基本频率有关。但尽管音波输入有很大变化,音高的感知却保持不变。这种感觉上的恒定性对于音乐欣赏来说可能是重要的,而且对于语言的感知来说可能更重要。动物也能识别音高,现在用绒猴做的实验为以类似方式响应于都具有同样基本频率的各种不同声音的神经元的存在提供了证据。因此,这些神经元(它们集中在听觉皮层中一 ...

吞咽动作虽可随意开始,但此动作的完成过程是复杂的反射活动。全过程分三期:第一期,首先在舌的后面形成食团,然后舌尖上举,接触硬腭,下颌舌骨肌收缩,将食团推向软腭后方而至咽部。第二期,由于食团刺激了软腭的感受器,软腭上升,咽后壁前突,鼻咽通路封闭,会厌软骨向后弯曲,声门关闭,喉头上举并向前紧贴会厌,封闭了咽与气管的通路,呼吸暂停。此时食管上口张开,食团从咽挤入食道。第三期,食道的蠕动系由于食团刺激 ...

高级神活动的基本方式,是脑的高级机能之一。是建立在非条件反射基础上的,是在个体生活过程中形成的。条件反射与非条件反射的区别 条件反射的建立 条件反射是在个体生活中后天获得的,因此需要有一个建立的过程。 食物分泌性条件反射 在动物实验中,给狗食物会引起唾液分泌,此为非条件反射,食物为非条件刺激。而给狗以铃声则不会引起唾液分泌,因为铃声与食物无关。但是,如每次给狗食物以前先出现一次铃声,然后再 ...

中枢神经系统中参与心血管反射的神经元集中的部位。最基本的心血管中枢在延髓的腹外侧部。延髓心血管中枢包括:迷走背核或疑核(有种间差异),是心迷走神经节前神经元所在部位,称心迷走中枢或心抑制中枢;控制心交感神经的中枢称心交感中枢或心加速中枢;支配交感缩血管神经的中枢称缩血管中枢。心交感中枢和缩血管中枢发出的轴突在脊髓中下行,支配位于脊髓的心血管中枢使具有紧张性活动(即在安静状态下总有一定频率的神 ...

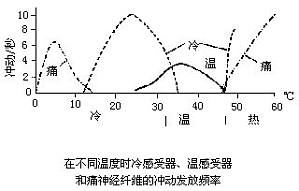

人体皮肤对温热和冷的感觉。 温度感受器的类型 人体皮肤对各种不同的温度等级,至少通过三种不同类型的感受器加以鉴别,即冷感受器、温热感受器和痛感受器。痛感受器只能感受极冷和极热的刺激,因此不能视为温度感受器,而只能视为痛感受器。只有当冷和热刺激达到足以引起损伤的强度时,痛觉感受器才被兴奋,引起痛觉。人体皮肤上具有特殊的感受“冷”和“热”的冷点和热点,即冷感受器和温热感受器的皮肤表面装置。这些点 ...

味蕾位于舌背表面,其分布是不均匀的,主要分布于舌侧缘和舌尖部,多位于舌后部轮廓乳头的沟里、舌前表面菌状乳头的两侧以及舌后侧面褶皱里的叶状乳头上。此外,在会厌、咽后壁、软腭等处粘膜的上皮内也有散在分布。味蕾呈花蕾形结构,为上皮细胞分化而成,全部包埋在上皮中。味蕾通常高50~100微米,直径约60微米。每个味蕾由约30~80个或更多的狭长梭形细胞组成,其中有两种细胞,即味觉细胞和支持细胞,各约占总 ...

味觉是一种感受过程,在对食物、饮料或化学刺激物作反应时产生称为味道的感觉。味觉的感觉器官是一群称为味蕾的细胞,属于化学感受器。 人的基本味觉 味觉基本上可分为酸、咸、甜及苦四种,其他千百种不同的味道,一般认为都是这四种基本感觉的混合。四种味觉在舌的各部分敏感度不同:舌尖对甜、咸最敏感;舌的外侧对酸最敏感;舌根则对苦最敏感。早期的生理学家曾认为有四种味觉感受器,分别对四种味刺激发生反应。近代电 ...

声音在耳内经传导加工,刺激了内耳的感受装置,从而被转换成听神经上的神经冲动,沿第8对脑神经传至中枢神经系统,在大脑皮层听区所引起的反应。 声音刺激、听力和听阈 声音是由于发音体的机械振动而引起,此振动引起邻近空气压力变化,此种变化用波的形式向前推进,即为声波。各种发音体所产生的声波各有其特殊的频率、振幅和波形。声波的频率以每秒振动次数,即次/秒或赫兹(Hz)表示。在强度适合时,人类能听到的频 ...

疼痛是机体的一种保护性或防御性机制,每当组织受到损伤时就产生疼痛,此种感觉可引起机体的反应以除去疼痛刺激。此外,许多身体的疾病也可以引起疼痛,起着报警的作用。 痛觉的特点(1)不要求特殊的适宜刺激:一切刺激物如机械、温度、化学等只要能达到一定刺激强度,均可引起痛觉。(2)缺乏适应性:如牙痛、头痛等可延续数小时,甚至数日。只要致痛病因不除去,就存在痛的反应。(3)常伴有情绪反应:包括疼痛的各个 ...

胃内容物和一部分小肠内容物通过食道逆流出口腔的喷射动作。为反射活动。刺激身体的许多部位皆可发生。一般是起因于舌根、口咽部、胃肠道粘膜、胆囊等受到异常的伤害性刺激而引起;视觉和前庭位置改变时亦可引起。呕吐现象包括恶心、流涎、呼吸急迫和心跳快而不规则等一系列植物性神经兴奋症状。呕吐时,鼻咽腔、声门紧闭,因此喉头、咽、鼻通道被保护而可避免呕吐物流入;胃底部、贲门和食道松弛、幽门和幽门区呈现收缩;同时 ...

听神经从耳蜗发出冲动,经中间神经元到大脑皮层的听觉代表区。 听觉中枢和听传导路 听觉的传导路径比较复杂,至少包括四级神经元:一级神经元为螺旋神经节中的双极细胞,由其发出的传入神经纤维构成耳蜗神经,入延髓,止于耳蜗背核与耳蜗腹核,这是第二级神经元。由耳蜗核发出的神经纤维大部分交叉到对侧,直接或经上橄榄核第三级神经元上升,构成外侧丘系。外侧丘系上行止于中脑四叠体的下丘(第三级神经元)及丘脑后部的 ...

内脏受到了伤害性刺激或者发生病变时,疼痛的定位很不明确,有时可以涉及体表部位。例如心肌缺血时疼痛可发生在心前区、左臂或左肩等体表部位,此种现象称为牵涉性痛。通常被公认的许多牵涉痛的发生机理,可用模式图加以阐明。如图所示,内脏痛觉传入纤维的分支在脊髓背角中与某些接受皮肤痛觉传入纤维的相同的第二级神经元发生突触联系。当内脏痛觉传入纤维受到强烈刺激时,来自内脏的疼痛感觉可扩散到在正常情况下只传导来自 ...

体内的骨骼肌在受到外力牵拉而使其伸长时,其肌肉感受器受到刺激,从而反射性地引起受到牵拉的同一肌肉收缩。也叫肌伸长反射(myotaticreflex)。牵张反射是肌肉对牵拉的收缩反应,可分为两种类型:一种为腱反射(tendonreflex,tendonjerk);另一种为肌紧张(muscletone)。腱反射为快速牵拉肌腱时产生的牵张反射,例如叩击膝关节下的股四头肌的肌腱,使其受到牵拉时,则股四 ...

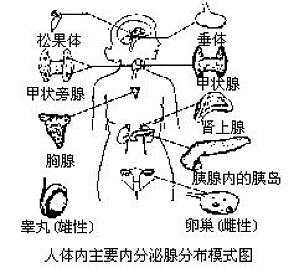

或称无管腺,是没有导管的腺组织,其分泌物直接进入毛细血管或组织间液。体内主要的内分泌腺有甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胰岛、脑下垂体、性腺等。 ...

内分泌腺或内分泌细胞的分泌物,直接释放入血液或组织液(内环境),不经固定管道,此分泌方式称内分泌,以区别于有管腺(外分泌腺)的分泌方式。 ...

产生脑电节律活动的条件 脑中电场必须相当强,才能在头皮表面记录出电位变化,而欲使脑中电场达到相当强度,必须具备两个条件:(1)同步化。大?脑皮层是由100余亿神经元所组成,从皮层表面记录出的电位是许多神经元活动时所产生的电场的总和。故节律性的脑电波是许多神经元同时活动和同时抑制的结果。只有这样,总和出来的波幅才能较大,否则就会相互抵消,甚至记录不出电位变化。这种同时放电或同时抑制的过程就是“同 ...

借助于金属电极和导电胶从颅外头皮表面引导的可记录到的皮层自发电位图形。人类脑电图由德国精神病学家伯格(Berger)于1924年在其子的头部第一次记录下来,于1929年发表了论文,并开始应用于临床。 正常脑电图的基本波形 脑电图的波形很不规则,其频率变化范围在正常人每秒约在1~30次左右,通常将此频率范围分为4个波段,如下表:脑电波的波段 各波段不仅频率不同,而且在振幅、起源及机能等方面也 ...

体循环中供给脑组织血液的另一极为重要的局部血管系统。脑的血液来自颈内动脉和椎动脉。左右两侧的椎动脉在脑桥腹部汇合成基底动脉,后者又与两侧的颈内动脉联通,形成大脑动脉环,再由此分支,分别供应脑的各部。脑的静脉先汇入位于硬膜间的静脉窦,再汇入两侧的颈内静脉,然后经上腔静脉回到右心房。脑的静脉不与动脉相伴行。脑的血液供应很丰富,脑血流量约占心输出量的13~16%。每百克脑组织的血流量为每分钟50~6 ...