数据库

最后共路final common pathway 在脊髓反射中,某一肌肉的反射性收缩往往可由各种部位的感觉刺激所诱发。这是由于支配该肌肉的脊髓前角运动神经细胞在机能上与从广范的末梢感受器进入脊髓的向中神经纤维有联系,换句话说,就是许多向中神经纤维汇聚于一个运动神经元,称为收敛原理。而这种接受来自许多向中神经纤维汇聚的冲动的运动神经细胞和由其发出的轴突称为最后共路〔谢林格顿(C.S.Sherri ...

最少受光量 relative light minimum 即受光量相对最小值。一般是以最弱的光即处于群落最下层的光和处于最上层的光两者相对值(%)来表示。在耐阴性强的树种,其值较小,而幼龄植物的相对值也比高龄植物小。随着纬度和海拔高度的增加,其相对值也增大,然而在肥沃土壤上其相对值要小。单株树木的相对值比森林要小。落叶松等阳性树,其相对值为25—10%;黄杨等类阴性树,其相对值为3—1%,至于荨麻 ...

聚伞花序的一种变型。是大戟科(Euphorbia-ceae)所特有的一种花序,是由一个雌蕊或雄蕊构成的有柄雌花或雄花被包于杯状花托内的花序。可借此追溯其类缘属和花序聚合成杯状的过程。在杯口处有蜜腺,显有各种形状,为分类上的重要标志。 ...

爬行纲无孔亚纲的一目。还称颊龙类。生存于石炭纪后半期到三迭纪末。这一类是爬行纲适应放散的基干族群,具有两栖类坚头类的特征。不过只是槽齿(thecodont)和有一个枕髁(occipital condyle),这点与坚头类梢有区别。杯龙类分为基于的Seymo-uriamorpha(蜥螈亚目)和比较小形的肉食性的Captorinomorpha(大鼻龙亚目)及草食性的Dia-dectomo rp h ...

最小养分律 law of minimum,minimumlaw 指植物的产量由含量最少的养分所支配的定律(李比西J.von Liebig,1843)。以后,Wollny曾修改了李比西(Liebig)的这一学说,认为“植物的产量应受到生长所必需的各种因子中其供给比例最少rem为拉得当量,是吸收剂量的单位。——译注的因子所支配”。例如氮供给不充足时,即使多施磷等,但作物产量仍受氮的施用量所决定。如果 ...

又称圆筒平板法(cylinder plate method)。用于测定抗生素效价的生物学定量方法之一。标准的方法是以20毫升的琼胶培养基放入陪替氏培养皿内做成平面,上面加上预先培养的试验标准菌种,例如掺入了葡萄球菌的琼胶4毫升,而使之凝固,上面再放上一个外径8毫米的不锈钢圆筒,筒内倒满青霉素稀释液之后,在35—37℃培养12—16小时。由于圆筒周围产生浓度梯度,葡萄球菌的繁殖被阻止于有效浓度范 ...

最适策略 optimal strategy 原是在Game理论中所使用的术语,指使其目的函数最大化的策略。在生物学中,最早是由R.H.M-acArthur和E.R.Rianka(1966)提出的,即关于动物的采食活动中,为了使个体采食效率(单位时间内获取食饵所得的能量收益对能量支出的比值)变为最高,在何处采获多少什么食物才算最适选择(op-timal choice)这一问题。以后将遗传的适应度等作 ...

又称爆发性发生,是指在地质学上比较短的时期内,某一生物种类一下子产生许多种类的现象。不少人认为,这未必是一种适应放散现象,而是一种无方向性的现象。在欣德沃尔夫看来,它是与型发生现象相同的一种现象。在爆发性进化之后,继之出现方向性比较稳定的进化(Schindewolf型稳定)。在南美产的南方有蹄目(Notoungulata)中可以看到爆发性进化的典型例子。南方有蹄目在始新世分化为11科20多属, ...

最适密度 optimum density 指种群中每个个体的生存概率、繁殖率、平均发育速度、体重、寿命等能达最高值的种群密度。提出这个名词的阿利(W.C.Allee,1938)认为,即使在无明确的社会组织的低等动物群中,由于集群对个体产生有利影响的结果,证明在种种生活现象中,中间密度是最适宜的值,称之为原始协调,可看作是动物社会生活进化的基础。因此一般把种种生活过程中存在的最适密度称为阿利氏原理 ...

蛙虽进行体外受精,但雌、雄两个体可将身体紧密接触在一起,并使两者的生殖器接近,以便雄性能将精液直接授给雌性当时所产生的卵上,这一行为称为抱接,以与交配(或交尾)相区别。另外,摘除雄蛙的大脑通过脊髓反射仍可抱接。(刘鸿权 译)鲍曼氏囊 capsule of Bowman,Bowman′s capsule 亦称肾小体包囊。 ...

最适曲线 optimum curve 表示温度与生理活性关系的曲线。当生理现象以化学反应为主而发生时,那么反应速度的温度法则在某种程度上是适合的。虽然,与在试管内的酶化学反应有许多类似点,但由于生物体内酶系的复杂性随温度变化而变化的水、物质的移动、以及原生质状态的变化等,则不能按此法则运行。温度系数Q10(温度每升高10℃,所增加的反应速度)为2—3的,也只限于极有限的生理学上的温度范围。某种 ...

亦称育(儿)板(brood plate)。软甲类的糠虾类、熊虫类、等足类、端足类的雌性,在生殖时期,从胸肢的底节朝向内方伸展的板状构造,相当于副肢,左右及前后相互重叠,在腹板(胸板)之间形成空腔即育房,在那里收纳并保护受精卵。当底节在胸部愈合时,则从其体节的腹板伸出。 ...

指单增加某种养分因素的单位量所引起的产量增加,与充分供给该养分因素时的最高产量和现在产量之差成比例的法则。是E.A.Mitscherlich(1909)作为最少养分律的补充提出来的。即其他养分充足时,由于增施某种养分,而产量也随之增加,但增加并不完全是直线的,随着养分的不断增加而产量的增加率却逐渐下降,即在达到最高产量后,产量则不再增加,此时意味着产量的增加则为0。即:dy/dx=a (A-y ...

最小面积 minimum area,minimal area 指群落可能发展其特有的组成和结构的最小面积(S.A.Cain等,1959)。例如森林内由高大植物组成的群落或组成种很复杂的群落,其最小面积往往较大,而在草原,多由低矮群落或单纯群落组成,其最小面积较小。最小面积一般是由种数-面积曲线所决定。通常有两种情况,一是曲线大体呈水平时所取的面积,另一是曲线大体呈水平时的一点与原点相连结的线成平行 ...

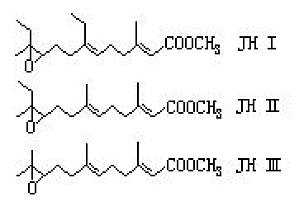

简称JH。是昆虫从咽侧体分泌的激素,又称咽侧体激素、幼虫激素。此为V.B.Wigglesworth对吸血蝽象开始使用的名称。用环氧-倍半萜烯类在虫体及咽侧体的组织培养液中,发现有构造稍微不同的三种活性物质,分别称为JHⅠ、JHⅡ、JHⅢ。是由B.J.Bergot等于1980年发现的,其中最常见的是JHⅢ。它的主要作用是:(1)保持幼虫的特征:(2)维持前胸腺;(3)提高卵巢的成熟作用。在幼虫期 ...

最小致死量 MLD 原文为minimum lethal dose,简写MLD。即在一定条件下足以使动物死亡的最小量。 ...

形成气孔和水孔的一对细胞。通常是肾形的细胞,但禾本科的气孔则呈哑铃形。气孔的保卫细胞含有叶绿体,因为细胞壁面对孔隙的一侧(腹侧)比较厚,而外侧(背侧)比较薄,所以随着细胞内压的变化,可进行开闭运动。蕨类和藓类的保卫细胞因腹侧较薄而背侧较厚,由于内压的增加,腹壁延伸,细胞厚度增加,两细胞分离,而小孔张开。通常象五倍子、紫鸭跖草一类的保卫细胞,因在小孔的内外产生壁突起样增厚,孔道内外分别形成称为前 ...

最终残留物 terminal residue 农药等毒物,在生物体内或环境中,经过代谢、分解、聚合、缩合后,成为不再分解变化的代谢产物和分解、聚合物,称为残留物。从环境污染或食品残留方面来看,最终残留物是一个严重的问题。 ...

动物被捕食者所具有的隐蔽色,有助于从捕食动物的眼中逃脱,故称为保护色。但是也有把捕食动物的隐蔽色称为保护色的。

最终产量恒定定律 law of constant finalyield 在相同的生境条件下,不论最初的密度大小,经过充分时间的生长,单位面积的同龄植物种群的生物量是恒定的,此称为最终产量恒定定律。但对叶层尚未郁闭的低密度或不进行自然稀疏而引起共同死亡的极端的高密度,或在对生长极端不利的生境条件下,此定律不能成立。另外所谓生物量是指整个植物体而言,而对于植物的特定部分,除去叶重(或叶面积)一般则不成 ...