数据库

常规类型的负反馈是将输出信号改变符号返回送至输入端调节器,从而完成控制作用的机制。在生物的调节机制中,大多都有这种负反馈联系,从按质量作用定律进行的化学调节这样的非特异的、内在的自动控制效应开始,乃至像神经性相关、液性相关等具有特殊信息通路的控制效应都不乏其例。把输出不改变符号返回送至输入端的正反馈,在生物现象中也是意味着突然的加剧和迅速的消失,不过,这种现象并不普遍,只有在特殊场合才能看到。

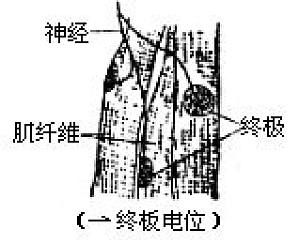

终板 end plate 确切地说称为运动终板。神经的终末分枝接触于肌纤维,但这部分(神经肌接合部)的肌纤维局部,无论在形态上、生理上都呈现出特殊的分化,故特称为终板。其形态可因动物种类而异。 ...

如果同源的相同染色体在一处发生了交叉,而其近旁则可发生频率较预期更高的交叉,这种现象称为负干扰。是交换干扰的反义词。指交叉并发指数大于1的情况。对曲霉属真菌和大肠杆菌噬菌体等的负干扰现象已进行了充分的研究,已知在非常邻近的部位间,交叉并发指数值可高达数十倍,称为高频负干扰。

钟形感受器 campaniform sensillum 昆虫体表具有的一种感受器。原生感觉细胞的外端伸出的感觉杆,通过表皮很薄的钟形处一直延伸到形成圆顶状的体表,并常常组成很多集团分布于身体的特定部位。可见于具缘龙头部附肢的基部、鳞翅目等的翅、双翅目的平衡棒、褐蛉幼虫的鳃、蜚蠊的下颚须和足、蟋蟀的尾须和衣的足等处。对水生昆虫来说是感受水压,飞翔昆虫是感受气压的外感受器。另外,足等处的表皮有时也 ...

基因的表现受到细胞内存在的特殊的调节蛋白质的阻抑,称为负调节。亦称负控制。例如某种阻抑物,当它和特异的操纵基因结合时,受该操纵基因控制的操纵子的mRNA合成就受到阻抑。这样的现象称为由阻抑物所引起的负调节。是通过调节蛋白质来调节基因作用的一种方式,与负调节相对的是正调节。

中足 mid-leg, middle leg,mesopodium (1)昆虫的第2胸足,即中胸的附肢。特别是对成虫、若虫的用语。比前足、后足的变形少,但豉甲则与后足同样极度退化。静止时一般向后方,但蜉目的若虫和襀翅目的若虫及成虫也有向前方的。(古德祥、叶育昌 译) (2)腹足类足中间的那一大部分,前方是前足,后方是后足。中足上缘部往宽伸展;在被沿前后方向的纵沟分开的条件下,则特称为上足。 ...

亦称对比染色法。是一种易于在电子显微镜下观察试样的微细结构的方法。它是用磷钨酸钠、醋酸氧铀等电子密度高的物质,嵌入生物试样的间隙,根据产生的对比进行观察,而非原来意义上的物质染色。它与通常在电子显微镜中所得的阳面物像不同,而是阴面物像,因而有此名称。解像力可达0.5微米以下。最早由S.Brenner和R.Horne,(1959)用于病毒粒子的观察,以后利用此法很快地积累了病毒、细菌以及分层蛋白质的 ...

在昆虫的完全变态中,前期和后期的幼虫的基本体制(原足型、多足型等)都发生变化,称为复变态。在寄生性的膜翅目和撚翅目昆虫中,各自都有独特的发育程序,认为是一种适应现象。在广腹细蜂科(Platygaster属第一龄是特殊形状的原足型的幼虫(剑水蚤型幼虫),以后变为完全无足型的幼虫。旗腹姬蜂第一龄为原足型(后原足型幼虫)、第二龄多足型(钩头型幼虫),之后成为无足型的幼虫。它们在寄主体内的环境条件下,卵很 ...

中柱学说 stelar theory 这是认为高等植物体的基本构造为中柱,并通过其各种类型的发育而追溯高等植物最基础进化的学说。自 P.E.L. van Tieghem (1836)以来,在分类系统学方面已被采纳。1902年J.c.Schoute对该学说给予中柱学税的名称而体系化。后来由于具有原生中柱的裸蕨类(Psilopsida)的发现而得到了证实,以后至与顶技学说结合起来而受到承认。 ...

中柱鞘 pericycle 指与内皮层(有二轮时仅为外轮)相接的一至数细胞层的薄壁组织。见于高等植物的茎或根,但往往也有欠缺的。在根中,中柱鞘的一些细胞开始次生性活动,向外方伸出,开始平周分裂成为侧根的原基。 通常侧根在根的周围形成几个纵列,但其列数与原生木质部的数目相对应,旦与原生木质部或原生韧皮部相接作n下列纵生(萝卜……2,甘藷……3)。再有当根老化时,此层产生木栓形成层,分裂形成木栓 ...

林冠是由2—3层有明显区别的树冠层构成的森林,大体上与多层林同义。其外文名称大体相当于multiple-layered forest(英)、mehrfachschti-ger forst(德)。人工针叶林的老壮龄林和天然林多数是呈此种林型。为了更好地利用土地的生产力,往往在阳性树的下层种植阴性树,且常可见到松、柳杉、花柏的三层林和落叶松、花柏的二层林。

昼夜节律 diurnal rhythm 所谓昼夜节律包括近似昼夜节律和由外因作用而产生的24小时节律两种。但是diurnal为每日或昼行性的意思,所为避免混乱,最近已根据后者的意思使用明期(L)或昼间节律这一词,作为暗期或夜间节律(nocturnal rhythm)的反义词来使用。 ...

P.E.L.van Tieghem(1886)提出的术语。当时是指从中柱分向叶的维管束(叶迹)而言,现在则是指经G.Brebner(1902)修正过的构成中柱的各维管束而言(在切面上),但是在复杂的中柱,不通过连续切片或透明方法,要想区别分体中柱和叶迹是困难的。此外,这个术语,只限于一条茎的中柱单元的使用。

昼视觉 daylight vision 亦称明视。特别是指在亮处的视觉方式而言。为黄昏视觉的反义词。昼视觉时,视网膜处于明适应状态,视感度下降。在脊椎动物,视网膜的锥细胞被认为是司昼视觉的明视器(德Tagesapparat),昼间活动的动物,例如大多数鸟类和爬行类的视网膜均富有锥细胞,相反的夜间活动的动物,则杆细胞多。在低等脊椎动物,视网膜运动现象在昼视觉中起着辅助作用。在节肢动物,也同样表现为象 ...

在两条具有互补碱基顺序的两个单链DNA之间,根据重组为双链分子速度的分析来确定DNA碱基排列的复杂程度和排列折返频度,这种分析方法称为Cot分析。其反应速度与DNA的浓度成正比。若DNA样品中碱基顺序有重复,则重组速度就与重复频率成正比地增加。1968年R.J.Britten和D.E.Kohne按此原理,作为对含大量各种碱基重复序列的高等生物DNA结构分析的一种手段,提出了Cot分析。设DNA浓度 ...

由巴甫洛夫引进的概念。指分析特定种类刺激的那一部分神经系统。由外周的感受器和与此相对应的大脑皮层的感觉区组成。例如视觉分析器、触觉分析器等。

帚虫类 Phoronid(e)a,Phoronaria 过去曾被列为拟软体动物门或触手动物门的一纲,现在则独立成为一个门[帚虫动物门(Phoro-idea)]。属旧口动物,真体腔类。体长数厘米,呈筒形,栖于海底的泥砂中。单独生活于自体分泌的栖管中,或者固着于角海葵属体壁外面而群栖。在身体上端(发生学上为背部)有许多纤毛状的触手(鳃丝),排列成两列,呈马蹄形或左右对称,长在复杂的向内卷曲的总担上,通 ...

肘脉 cubital vein 昆虫的翅脈之一。简略号为Cu。 ...

轴柱(螺轴) columella,axis (1)亦称壳轴,系指腹足类壳之中轴,即复足类的壳于其周围卷成螺旋形——螺轴。 (2)系珊瑚纲的石灰质外骨骼之一部分,即从底板的中央进入到水螅体之中轴的外骨骼。亦称内柱。 (3)同耳小柱(columella auris)。系位于两栖类、爬行类、鸟类中耳中之棒状小骨。 ...

轴性 axiality 假如生物体具有各种方向的极性,那么可以设想,必有各个方向的轴,这种假想的轴,即称之为轴性。生物体的极性表现,据之得以假定出轴的存在称为轴性化(axiatio)。生物体的轴称为体轴(bodyaxis)。而卵上的轴称为卵轴。这里最基本的轴称为主轴,多是该生物体的纵轴。在动物方面,主轴一般和口的关系很密切,左右对称的动物为头尾轴,辐射对称的动物为上下轴。高等植物的情况,一般来说基 ...