数据库

个体发生组织、器官形成至应有功能期前的一段预备期,称为功能前期。区别整个胚胎的功能前期并非容易,而且有些其意义也不太大。在两栖类,可把尾芽后期以前视为功能前期。

能产生激素或具有其它分泌功能的肿瘤而言。可分为以下三种:(1)肿瘤发生部位的正常组织所具有的功能,在发生肿瘤后仍具有这种功能者。例如功能性胰岛细胞瘤(insulinoma)产生胰岛素,类癌产生5-羟色胺,胎盘绒毛性肿瘤产生促性腺激素,多发性骨髓瘤产生球蛋白等。(2)胎儿期曾出现过的功能在发生肿瘤后再出现者。例如肝细胞癌产生甲胎蛋白(α-fetoglobulin)。(3)肿瘤呈现该组织原来并不具 ...

在产生象愤怒般的情绪或欲求得不到满足的情况(frustration)下,动物常与对方敌对而发生攻击。攻击行为可看成是情绪的反应,例如雄性激素可提高雌雄两性的攻击性,所以其生理的因素很强。但是,攻击行为也受经验的影响,通过训练也可以培养出攻击性强的动物。洛伦兹(K.Lorenz)曾详细地观察了同种之间的攻击、威吓行为和斗争,发现与上述一般的攻击不同的形式化了的模式。 ...

当某动物遭遇意外或失去逃避场所,而其它动物越过该动物的逃走距离而向其接近时,便在一定的距离内转向具有防卫意义的攻击,称此距离为攻击距离或防卫距离。是黑迪格(H.Hediger)首创之词。在山路上突然碰到熊之所以危险,就是与这种攻击距离有关。 ...

指腹股沟淋巴肉芽肿病原体的基本小体。是由宫川米次等(1935)根据染色标本发现的。 ...

受精卵在子宫体以外的部位着床、发育,称为宫外孕。哺乳类排出的卵由于多先到腹腔,然后再进入输卵管,所以宫外孕发生的位置范围很广,如卵巢被膜、腹腔壁等的腹膜、输卵管各部、子宫颈等。特别是在输卵管发生的卵管妊娠(tubal pregnancy)较多,在妊娠早期能引起卵管破裂(tubal rupture),如不及时处理将危及母体和胎儿的生命。 ...

又称跟随运动。当人的两眼看东西时,一只眼活动,另一只眼也一定伴随同一方向活动,两眼象一个器官一样紧密地联系作正常的运动,称此为共轭运动。这表现出两眼球间的运动存在着高度协调,这是基于支配各体侧的动眼肌的动眼中枢(哺乳类在中脑)相互连络所致。共轭运动通过网膜的对应点而经常保持着单视,这也就是运动性对应(motorcorrespondence)。斜视是两眼视线向左右或上下发射(或交叉),而不能同时 ...

多数动物,集群中的一个开始摄食,而其他个体也开始摄食,当一个跑开时,另外的个体也跑开。这种情况与模仿没有关系,乃是看到其他个体的行为而自己也是同样的生理反应所致。McDougall称此为共感诱发。平时所谓的“哈欠传染”也是这方面的例子。

存在于有刺胞的动物群体内,连结每个个员的软体部分称为共肉。外面为共肉表皮所分泌的围鞘包裹着。在树状群体中共肉相当于螅茎和螅根,在管水母则指连结叶状体、营养体、生殖体等各部分的管状体,其中空地方为连结各个个员的胃水管系的延长部分。此外在花虫类的群体,称为共肉体(共肉块coenen-chyme,sarcosome),在共肉体中走行的管系称腔肠沟系(共肉沟系)。这种共肉体比水螅虫类群体发达得多,个员 ...

一般是指不同种的生物生活在一起的现象(livi-ng together)。但是,在这里通常只指那些在行为与生理上相互之间稳定地保持着密切联系的现象。因此对仅在同一场所栖息的(co-existence,co-habi- tation),则不包括在共生的概念中。共生是指个体间的关系,但也有的认为应包括诸如昆虫与虫媒植物或蚂蚁与蚜虫等群体间的关系。实际上这种群体共生关系范围是很模糊的,是人为的(相互 ...

指从兰根分离出的根菌与其共生的兰科种子的发芽。在人工合成培养基上,巳成功地进行了无菌非共生发芽(non-symbiotic germination,asymbioticgermination),从而明确了根菌对兰科种子的发芽并非为不可缺少的因素,这对兰科品种的改良和推广作出了贡献。 ...

低等动物于味觉和嗅觉分化之前也有存在化学感觉的。派克(G.H.Parker,1912)把动物体表面接触所谓刺激性物质所产生的感觉称为共同化学感觉。在这种情况下的化学刺激具有侵害性刺激的特征,而一般可以产生感觉反射。酸和碱对皮肤的刺激,在脊髓蛙能起扩散性反射就是其例。高等脊椎动物其角质化的皮肤,这方面的感受器只限于粘膜露出部,兴奋传导经过第五对脑神经到延脑所产生的反应,由于刺激物质的种类不同而有 ...

亦称相互进化。广义地共同进化,是指复数种的相互关系中伴有竞争而相互进化。虫媒花的构造与传粉昆虫口器的形态相适应的进化是自古以来有名的例子。共同进化的许多内容,在H.Kugler的《Blü-ten kologie》(1955)一书中已有所阐述和总结,但共同进化一词,则是P.R.Ehrlich和P.H.Raven(1964)提出的,当时同样是着眼于植物与动物间的相互依存关系;以后发现两个不同种的种群间 ...

这是冯·赫姆霍尔兹(H.L.F.Von Helmholz1868)提出的听觉学说,所谓耳蜗中排列着许多具有固定振频的共振器,它们各自与其相应的音频发生共振,分别刺激不同的神经纤维而感知高低不同的音调。按照赫姆霍尔兹最后的见解,这种共振器就是构成耳蜗基底膜的放射纤维,这种纤维在耳蜗基底部较短,越近蜗顶越长,显示各种固定的振动频率。这种学说亦称共振器学说,是位置学说之一。1930年,人们发现了微音 ...

在植物组织中,有贯通细胞壁的胞间连丝,把细胞联系起来,构成原生质体系,此称为共质体。溶质通过胞间连丝得以从一个细胞移向另一个细胞。

为一个噬菌体颗粒可同时转导两个以上的基因的现象,称为共转导。亦称为连锁转导(linked tra-nsduction)。可被共转导的基因群通常仅限于供体菌的染色体上位置紧密关连的基因。 ...

指与本身不能进行的吸能反应相共轭,以推动其放能反应。ATP的水解是典型的供能反应,与吸能反应X→Y相共轭,进行如下式的反应:ATP X→ADP Y( 无机磷酸)。X→Y可能有糖的磷酸化、肌肉收缩、细胞膜的离子主动运输、发光等各种各样的反应。 ...

(1)移植中的供体。(2)在氧化还原系统中,把氢传递给其它化合物而其本身被氧化者称为氢供体。(3)供体菌。 ...

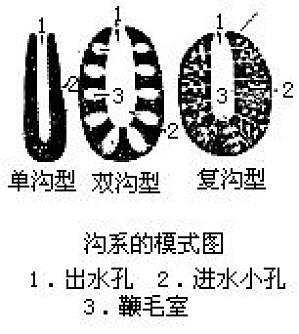

系海绵动物藉水在体内的流动而进行摄食、消化、吸收及呼吸和排泄之特有的构造。以钙质海绵为例,其沟系有单沟型(ascon type)、双沟型(sycon type)和复沟型(Leucon ty-pe)3级。沟系内的水流为单向流动,与腔肠动物的胃水管系及扁形动物的消化系统往复流通有显著不同。出水孔(所谓“口”)为专用的排出口。 ...

钩龙类是生活在白垩纪的一群恐龙类。构成爬行纲鸟臀目中的钩龙亚目,由于肋骨显著弯曲所以称为钩龙类,又因其具有发达的甲板,所以又称为甲龙类。从北美白垩纪地层中发掘出来的钩龙(Ankylo- saurus)、Scolosaurus和结节龙(Nodosaurus)等是它们的代表属。体长一般为5—6米,体重2吨。由于适应于防御,其形态发生特殊的变化,显示与现今哺乳类动物贫齿类相类似的适应形态。钩龙类的齿 ...