数据库

位于真核生物的核与细胞质交界处的双层结构膜。核膜有两层同心圆形的薄膜,其厚度分别为8—10毫微米,这两层膜隔着宽约15毫微米的电子密度低的空间,大致平行地排列着。膜上有与物质移动有关的许多核孔,核膜的外膜与内膜在这个部位上相连。有时,外膜与内质网的一部分相连接。核膜的这种基本结构,可因生物种类的不同而异。例如,绿藻类的角丝鼓藻只有一层核膜,但在变形虫和某种脊椎动物的细胞中,在核膜内侧则有第三层 ...

指核膜不消失、也不形成纺锤体仅染色体直接在核内发生有丝分裂变化的现象。由L.Geit1er(1939)在一种半翅目昆虫(derris, Aquarius)蛹的卵巢组织中发现并命名的。如发生一次这种核内有丝分裂,由于子染色体不进行后期变动,其结果染色体数目加倍。在肝组织、输精管和气管等上皮组织、脂肪细胞以及植物的根组织等分化了的组织中呈镶嵌分布的巨细胞,以及巨核中的4、6、8、16多倍性等高次多 ...

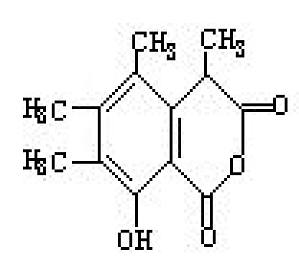

从大豆核盘菌(Sclero-tinia libertiana)的培养中分离出来的生理活性物质。其作用特征在于可促进水稻等的发芽与促进根的生长以及促进脂酶等酶类的生成。 ...

亦称异状体。指动物精母细胞细胞质内的球状透明小体。它是由中心粒和包围中心粒的线原生质组成,一般具有嫌锇性。用相差显微镜容易观察到。其外围被壳状的高尔基物质所包围。核旁体的内部含有原顶体颗粒(Proacrosomic granules)。每当第一次减数分裂和第二次减数分裂时,核旁体即解体,分散于细胞质中。在各次分裂结束后,核旁体再以原来的形状重新组成。一旦变成精子细胞,这种颗粒便集合起来,变成称 ...

专指核的融合。为仅进行细胞质融合而核不融合的质配(plasmogamy)的对应词。它相当于后生动物的受精。 ...

为发现于两栖类的非洲爪蟾(Xenopus laevis)的突变体。由T.R.Elsdale于1958年所报道。正常野生型的体细胞一般有2个核仁(a-nu)。突变型完全不存在核仁。这是由于染色体上的核仁形成区(nucle-olar organizer)发生遗传缺失的缘故。缺失性状属于普通的孟德尔式遗传。核仁全部缺失(0-nu)的基因型为纯合型;仅具有一个核仁(1-nu)基因型为杂合型。核仁缺失型 ...

又称核小体。是由蛋白质和RNA所构成的小球体,除核分裂的前中期到后期,几乎见于所有的细胞核内。其直径为2—5毫微米,没有被膜。它是由F.Fontana(1781)在鳗鲡的上皮细胞中发现的。除草履虫的小核、某种动物早期的胚细胞、有核红血球、动物精子核以及缺乏核仁形成能力的突变体等一部分之外,几乎在所有真核生物的核中都能观察到核仁。但是,在细菌类和蓝藻类这些原核生物中却看不到核仁。核仁的数目决定于 ...

亦称核小体染色体。在核分裂末期形成核仁时,核仁在特定染色体的特定部位(核仁形成区)形成。通常将这种具有核仁形成区的染色体称为核仁染色体。核内的核仁数虽等于核内的核仁染色体数,但有时所形成的核仁可因互相融合而减少。核仁形成区通常位于分裂中期染色体的次级缢痕部位。核仁形成区含有与核糖体RNA互补的核糖体DNA,是活跃合成核糖体RNA的部分。此外,像昆虫和两栖类的卵细胞那样,在大量合成核糖体RNA的 ...

指核仁染色体上与核仁形成有密切关系的部分。通常相当于具随体(SAT)染色体的次级缢痕。 ...

指核仁内可用镀银染色法染色的丝状结构。但这种结构是否普遍地存在于所有的核仁中还是一个问题。

为细胞核内核仁样的分裂中心,在有丝分裂时,其行为与中心体相同。在多数情况下它含有染色质,呈两性核仁形式,特见于原生生物。

系由嘌呤碱基和嘧啶碱基、糖、磷酸构成的高分子化合物,因大多是存在于细胞核的酸性物质,因此有核酸之名。是由碱基。戊糖、磷酸构成的核苷酸以磷酸二酯键相聚合形成的长链分子。根据其糖的部分,可分别为脱氧核糖的脱氧核糖核酸(DNA)和核糖的核糖核酸(RNA)。在四种碱基中,腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶是DNA和RNA两者共同的,但在DNA中还含有胸腺嘧啶,RNA中含有尿嘧啶。大部分的DNA具有二条多核苷酸链以 ...

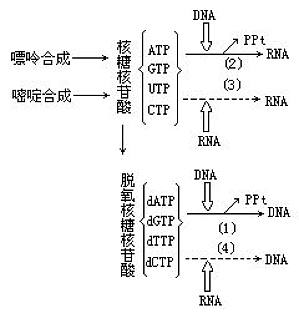

核酸的生物合成主要是在细胞核里进行。RNA是由4种三磷酸核糖核苷、DNA是由4种三磷酸脱氧核糖核苷为底物合成的,合成的核酸的碱基序列,在任何情况下都与作为模板的DNA或RNA的碱基序列互补(碱基的互补性)。合成大致分为四类:(1)依赖于DNA的DNA合成,(2)依赖于DNA的RNA合成,(3)依赖于RNA的RNA合成,(4)依赖于RNA的DNA合成。(1)是基因复制最普通的形式,由DNA聚合 ...

作用于核酸及其分解物核苷酸和核苷的酶之总称。分为:(1)在核酸酶和脱氧核酸酶中,水解高分子量核酸的多聚核苷酸酶;(2)水解核苷酸的核苷酸酶;(3)水解核苷或磷酸分解的核苷酶(包括核苷磷酸化酶);(4)脱掉核苷酸碱基中氨基的核酸脱氨酶等。多聚核苷酸酶的反应机理与外切核酸酶和内切核酸酶有明显的区别。 ...

这是通过对动物组织核酸的磷酸部分的测定以定量核酸的一种方法。整个分离的操作过程是简单的,而且可将DNA和RNA分别进行定量。首先用适当的方法将细胞破坏。使与细胞内的微细构造结合的核酸变成易于提取的状态。然后用酸沉淀法将低分子磷酸化合物除掉,进一步用乙醇—乙醚混合液处理,以除去磷脂质,随之用稀碱处理,仅使RNA分解成为酸可溶性核苷酸残渣,再用热酸处理,将DNA分解成为酸可溶性核苷酸。最后测定各部 ...

在核酸水解酶中,为可水解分子链内部磷酸二酯键生成寡核苷酸的酶,与核酸外切酶相对应。从对底物的特异性来看,可分为DNaseⅠ、DNaseⅡ等仅分解DNA的酶;脾脏RNase、RNaseT1等仅分解RNA的酶。如链孢霉(Neurospora)的核酸酶就是既分解DNA又分解RNA的酶。一般来说,大都不具碱基特异性,但也有诸如脾脏RNase、RNaseT1等或限制性内切酶那种能够识别并切断特定的碱基或 ...

在核酸水解酶中,是具有从分子链的末端顺次水解磷酸二酯键而生成单核苷酸作用的酶,与核酸内切酶相对应。可大致分为水解磷酸二酯键的3′端生成5′-单核苷酸的酶,及水解5′端生成3′-单核苷酸的酶。前者有蛇毒磷酸二酯酶及大肠杆菌核酸外切酶Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ等;后者有脾脏磷酸二酯酶、嗜酸乳杆菌(Lac-tobacillus acidophilus)核酸酶。这些酶中还可以区别出从分子链的3′末端或5′末端开始切断 ...

核蛋白的一种。是DNA和碱性蛋白组蛋白由离子键结合所形成。存在于细胞核内,是构成染色质的主要成分。核酸和组蛋白的重量比约为1∶1。在1摩耳以上的食盐水中可解离为两种成分,并溶解,在食盐水浓度降低到0.14摩耳时,复结合成白色絮状沉淀。在更低浓度的食盐水中有不解离而溶解的倾向。 ...

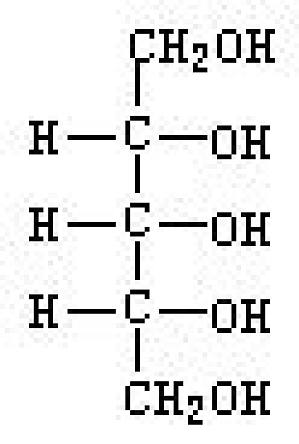

C5H10O5。戊醛糖的一种。天然的从核糖核酸ATP以至CoA、NAD、NADP、FAD等各种核苷酸和辅酶的糖成分。可经过戊糖磷酸循环由葡萄糖生成。2-位羟基变成氢的2-脱氧-D-核糖(2-deoxy-D-ribose)是脱氧核糖核酸和dT DP鼠李糖等的组分。并且1位醛基被还原的核糖醇,作为磷壁酸的组分,是革兰氏阳性菌细胞表面构造的主要成分之一。 ...

D-核糖的还原产物,无光学活性。 以游离的状态存在于侧金盏花的一种春福寿草(Adonis vernaliS)和柴胡(Bupl-eurum falcatum)的根中,但作为核黄素的成分则广泛地分布于生物细胞中。可被醋酸杆菌属的细菌的酶氧化成L-核酮糖。 ...