数据库

机体对社会环境适应障碍的一种类型。是在适应困难状态下所出现的病理反应。这里所说的适应困难乃是欲望未能得到满足具有心理上的冲突(conflict)的状态。由于神经官能症患者对这种心理上的冲突耐受性低,易于引起不安,并且自己不能明确地意识到引起这种不安的心理矛盾。神经官能症的症状就是这种不安以及为了回避这种不安所出现的防御性的精神身体症状。有的人具有易于罹患神经官能症的倾向,有的人则不然。这种倾向是与 ...

在脊椎动物和原索动物的个体发生初期,其神经管的内腔称为神经管腔。开始,其前方藉神经孔和外界相通,后方则藉神经肠管和原肠腔相通,但后来,前、后神经孔都被封闭。在脊椎动物,其神经管前方形成脑部的袖经管腔,以后形成脑室,后方的形成脊髓部位的神经管腔,形成脊髓中央管。端脑、间脑、中脑、后脑和延脑中的神经管腔,分别称为侧脑室(telocoel)、第三脑室(diocoel)、中脑水管(mesocoel)、第四 ...

为脊椎动物及原索动物的神经胚期所见到的一种最明显的变化,神经板闭合作为中枢神经系统最初原基的神经管形成过程的总称。其中也包含着伴随形态形成活动、神经母细胞等出现的神经上皮分化过程。

在电生理学或行为生理学上所认定的神经组织或神经节的感光性。最初见于蝲蛄腹部第六神经节,之后在蛤蜊属的外套神经、黑斑海兔的内脏和脑神经节、石蟥的脑内神经细胞、海胆的放射神经等也已得到证明。在某些神经,认为与兴奋、抑制不同的色素系统有关。神经敏感性的功能被认为:(1)与运动器官的反射反应有关(蝲蛄、海胆);(2)与昼夜节律的内源性有关(黑斑海兔);(3)作为其它种感觉系统的次级神经元与该系统的兴奋传导 ...

设想在脊椎动物的早期发生中,有一种可作用于外胚层而引起神经化的因素。这种因素在形成体的细胞中呈游离状态,它可进入外胚层细胞导致神经化。另一方面,认为神经化因子在外胚层细胞中呈结合态,缺乏活性,但可由各种刺激的作用而游离,引起外胚层细胞的神经化。

脊椎动物的胚胎在刚形成的神经管的正上方、沿背部表皮下正中线索状的外胚层的细胞团。在胚体的横切面上,于其神经管的上方,往往可看到嵴状的构造。它由神经褶(外胚层)分化而来。随着胚胎的发育,它分成左、右两部分,沿着神经管的侧方下移,最后分化成神经节、间充组织、色素细胞等。相当于外胚层系中胚层。但是神经嵴这一概念的正确说法,应只用于在神经管上方形成索状细胞团的那个时期。

完整地保持着神经和其所支配的肌肉间生理联系而取出体外的标本。使用得最多的是将青蛙或蟾蜍的腓肠肌和坐骨神经一起取出的坐骨神经腓肠肌标本,可用于肌肉收缩本身的研究,或以肌肉收缩为指标,用以分析神经的刺激和传导特性以及神经肌肉接头的机能。带有坐骨神经的整个小腿(小腿上的各肌肉不进行分离)标本称为神经小腿标本。

从神经细胞末梢释放出来,通过体液表现出其作用的物质。通常指各种化学递质(神经递质),然而也包含由神经分泌所分泌的物质。也曾称为神经液。

在中枢神经系统除随着血管进入的普通的结缔组织外,还有与神经元同样由神经管和神经堤外胚层细胞分化来的支持组织。它没有兴奋传导功能,在神经元间形成网状,以支持神经元。这就是神经胶质。其核心的神经胶质细胞是与成神经细胞分开的,而生成的成胶质细胞(spongioblast)再分化,形成为各种形态。其中室管膜细胞(ependyma cell)保持着与成胶质细胞相似的形态,被覆在脑室和脊髓中心管的壁上,呈柱状 ...

神经胶质细胞(neuroglial cell)又称胶质细胞(glial cell),是神经组织中除神经细胞以外的另一大类细胞,其数量为神经细胞的10-50倍,而总体积与神经细胞的总体积相差无几(神经细胞约占45%,神经胶质细胞约占50%)。在常规的神经组织切片中,通常神经胶质细胞的体积比神经细胞小,直径为8-lO mm,和最小的神经细胞的直径相似。一、分类中枢:星形胶质细胞(astrocyte)、 ...

含有唾液酸的鞘脂类。克伦克(E.Klenk,1935)首先发现在患Tay-sachs病(泰萨氏幼年型黑白痴病)的小儿脑中有蓄积(Tag-Sachs gangli-oside),在脑灰白质中含量很多,所以对这类糖脂命名为神经节苷脂。已知糖部分是由己糖、氨基糖、唾液酸组成的脑神经节苷脂有8种以上。由山川民夫(1951)在马血球基质中找到的非神经系统的神经节苷脂——主要是血苷脂。神经节苷脂较多地存在于细 ...

在神经系统中由神经细胞和神经纤维集合所成的结节状构造。在无脊椎动物,除腹神经索外,还有头神经节,后者也可以称脑。脊椎动物在中枢神经系统和自主神经系统都有很多神经节。

含有唾液酸的糖脂的神经节苷脂沉积于全身组织,特别是中枢神经组织的先天性脂代谢异常症。根据沉积的神经节苷脂的不同,分为Gm2-神经节苷脂沉积症和Gm1-神经节苷脂沉积症。其病因,前者是由N-乙酰氨基己糖苷酶异常所引起,后者为半乳糖苷酶缺乏而发生的。 ...

主要是在脊索动物胚胎发育过程中,神经板形成封闭的神经管(脊椎动物)或神经板在形成神经管之前,被表皮覆盖(例如文昌鱼),此时其神经管前端及后端未完全封闭所留下的孔,称神经孔。后端的神经孔虽然其外面被表皮所封,但它藉神经肠管暂时和原肠或消化管的原基相通。

位于网膜最终段的神经细胞,其轴索为视神经纤维,纤维在眼球内,分布于网膜的表面,集于视束(视神经)乳头,由眼球出来之后,经过视束交叉,止于外侧膝状体。此神经节细胞的受纳区域,多种动物都大致呈圆形,对其中心用光照射,峰值放电出现在照射开始(on反应);照射周边则在照射终止之后(off反应);如果再照射其中间时,将出现光照射的两时期(on-off反应)。但这种性质并不是固定的,由于动物不同、波长不同,以 ...

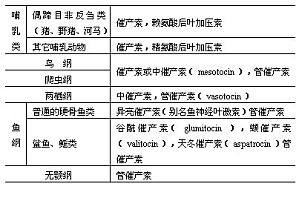

亦称神经叶激素、垂体后叶素或简称后叶激素。顾名思义,是由神经垂体所分泌的激素,哺乳类以升高血压的激素(后叶加压素,vasopressin)和子宫收缩激素(催产素,oxytocin)为其代表。脊椎动物根据其下面的群类的不同,而激素有所差异。这些激素的生物学作用各不相同,例如,精氨酸后叶加压素(argininevasopressin)和赖氨酸后叶加压素(lysinevasopressin)对哺乳类具有 ...

指神经纤维的末端。但和其它神经原连接者除外。感觉神经纤维有的以游离神经末梢(free nerve ending)结束,有的则具有一定的末梢装置。游离神经末梢处,有裸露的轴索(裸纤维)并分成细小分支,有时形成树状分支的终树突(telodendron)。它存在于所有脊椎动物的上皮组织、真皮、皮下组织以及肌肉组织中。形成末梢装置的神经末梢,裸露的轴索形成盘状、棍棒状或网状,靠近感觉细胞或者终止于该细胞之 ...

强调机体内各机能的调节,根本上是由于中枢神经系统的作用。是由鲍特金(S.P.Botkin)提出的,通过巴甫洛夫(I.P.Pavlov)的研究而得到了发展,奠定了该学说的基础。其后又有贝柯夫(K.M.Bykov)的皮质内脏病理学等成果,是当时苏联医学方面代表性的基础理论。根据神经论,内脏的神经性调节也不能仅归之于植物神经系统的作用,也与高值的大脑皮质及皮质下部的机能有关系。

将来分化为神经细胞的胚胎细胞。在中枢神经系统原基和神经节原基等含有这种细胞和其他类型细胞。神经母细胞初呈纺锤形,后来从两端生出突起。其前端在进行变形虫样运动的同时,有着极为明显的延长,最后分化为神经突起。

无论从发生上和机能上,都与特定的神经系发生紧密关系而进行活动的内分泌腺,这种偏重对神经系依存的两者的复合系统,称为神经内分泌系。例如,将脊椎动物的交感神经系和肾上腺髓质的关系,间脑的丘脑下部和脑下垂体的关系等,都被看作是神经系和内分泌系的复合体——神经内分泌系;同时对研究这方面问题的学科称为神经内分泌学(neuroendocrinology)。