数据库

动物所具有的某种特性(形态、彩色、声音、香味、姿态、行为等)能对同种动物的其它个体诱发特定的反应,此种特性总称之为释放因子(K.Lorenz,1935),有时亦可译为诱发因子。繁殖期的雄棘鱼的红色腹部是诱发同种雄鱼的攻击行为的释放因子,雌蛾放出的性信息素是对同种雄性性行为的释放因子,海鸥的警叫声是对雏鸟逃避行为的释放因子。释放因子中包括透发其行动的关键刺激。在显示威吓的释放因子方面,其神经兴奋 ...

某种生物根据其组织和细胞的特性,需要高渗透压的环境,把这类生物称嗜高渗性生物。一般陆地生物,如果蒸发平衡,应该说是其相当于数十个气压的高渗透压环境,但通过有防止蒸发的表皮,则在很大的扩散梯度下保持恒定状态,这些均不称为嗜高渗性。被称作嗜高渗性的,多是在原生质本身具有特殊的机制,其代表例是嗜盐微生物,特别是霉菌。除特别嗜好浓厚溶液的以外,往往把充分适应这样溶液的生物也包括在内。例如寄附在镜头上的 ...

缩写为CF。与N5-甲酰-5,6,7,8-四氢叶酸相同。 ...

指用含有重铬酸钾(K2Cr2O7)的溶液进行固定,以显出细胞内褐色颗粒的一种反应。一般认为,虽然在邻位位置或对位位量上的多酚、氨基酚或多胺都显示出这种反应,但是,由于其中只有多酚存在于生物体内,所以,归根结底在生物体中,把嗜铬反应可理解为表示多酚存在的反应,即是在肾上腺素分泌细胞内所特有的反应。在这种反应中所生成的褐色沉淀物,原先认为是重铬酸盐的还原产物,但是现在已知即使用碘酸钾(KIO3)也 ...

指显示嗜铬反应的细胞。在脊椎动物肾上腺的髓质或与其相当的上肾以至旁神经节,可看到嗜铬细胞群。具有嗜铬细胞的器官和组织总称为嗜铬系统。 ...

指易于被碱性色素染色的性质。尤其是核酸,因为有磷酸基以及酸性粘液多糖和硫酸酯而出现明显的嗜碱性。 ...

普通的细菌为嗜温的,生长最适温度是25—40℃,达50℃以上即难于生长。与此相反,最适温度为50—70℃,而30℃以下则几乎不能生长,这类细菌称嗜热细菌。嗜热脂肪芽孢杆菌等即属此类细菌。此外,称无论在高温和低温下都有能生长的细菌称为耐热细菌,以与上述细菌相区别。从嗜热细菌获得的很多酶和蛋白质,比从嗜温细菌所得的,其热稳定性要高。有报告指出,酶中有的反应最适温度为50—60℃。 ...

亦称嗜伊红性。即容易被酸性色素所着染的性质。红细胞、嗜酸性白细胞的特殊颗粒、肌纤维、胶原纤维等,易被伊红染色而呈嗜酸性。 ...

游离抗体在抗原结合簇以外部分与细胞结合,其抗体通过与抗原结合对细胞引起反应时,此种抗体称为嗜细胞抗体。例如已同巨噬细胞结合的抗体成为抗原受体。反应素(IgE抗体)同肥大细胞结合后,又同抗原结合时,肥大细胞崩溃,便发生速发性过敏症。 ...

可被天青(用于血球和结缔组织细胞染色的碱性噻嗪染料)染成红褐色的细胞中特别是血球原生质内的颗粒。过氧化物酶反应呈阳性。它存在于幼粒白血球、单核白血球、淋巴球、巨核细胞和血小板里。在高尔基体凹面(近核部)的高尔基液泡中被浓缩的物质,从边缘起将液泡分割,分割的小液泡融合构成电子密度高的颗粒。细胞化学上具有多种水解酶,被认为相当于初级溶酶体。 ...

一种病原细菌,一般为方便起见,将它和巴斯德杆菌属(Pasteurella)及布鲁氏菌属(Brucella)一起归为短小杆菌科(Parvobacteriaceae)。它们是直径约0.3微米的非常小的杆菌,在培养过程中几乎都呈球菌状或长丝状。革兰氏染色阴性,可能无寄生生活的。它的特性是要求血红蛋白或原卟啉作为生长因子(称为X因子),还要求V因子(可能是NAD),后者也存在于植物提取物中。据称原叶啉 ...

指在五百个气压以上的高压下可良好地生长、繁殖,而在一般大气压下不能生长的细菌。最先由左贝尔(C.E.Zobell)和约翰逊(F.H.Johnson)于1949年从5840米的深海沉积物分离出在600个气压下生长非常良好的Bacillus submarinus,B.thalasso-koites等,而命名为嗜压菌。据认为在低压下,位于这些生物体内的酶蛋白质分子的几何形状开裂而发生变性,这点与适广 ...

将适量的噬菌体和敏感细菌在软琼脂中混合,然后平埔于琼脂培养基上,凝固后保温放置,在培养基平面上的细菌,由于噬菌体的作用被溶菌而形成圆形斑,称为噬菌斑。噬菌斑的大小,从肉眼勉强可见的小形斑直到直径1厘米以上的大形斑不等。一般溶原性噬菌体的噬菌斑中央残存着已溶原化的细胞,故成为混浊噬菌斑。相反,烈性噬菌体则形成透明噬菌斑。另还有透明与混浊部分相混杂的斑驳噬菌斑。在适当条件下,一个噬菌体粒子形成一个噬菌 ...

为以噬菌体为载体进行DNA克隆繁殖时所常用的方法。即把基因组中含有特定碱基序列的噬菌体,通过与RNA或DNA杂交,再从多数噬菌体的噬菌斑中选出的方法。将在琼脂培养基上形成的噬菌体的噬菌斑,移于硝酸纤维素滤纸上,在用碱处理将噬菌体粒子破坏使DNA变性,然后使之固定于硝酸纤维素滤纸上,再与用放射性同位素标记的特定的RNA或DNA片段进行杂交,通过放射自显影法来识别含有所需DNA序列的噬菌体的噬菌斑 ...

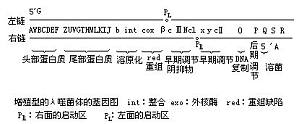

1953年由E.M.Lederberg和J.Lederberg在大肠杆菌K12中发现的溶原化的噬菌体。分子量为3.2×107,全长约17微米,含有由5万对左右核苷酸所组成的双链DNA,由六角形的头部和棒状的尾部所组成。以一部分大肠杆菌为寄主,感染后引起溶菌进入增殖循环,以及原噬菌体的溶原化,而噬菌体是典型的溶源性噬菌体。除了物理化学性质外,已经详细地研究了由35个左右基因所构成的基因组的遗传 ...

φX174以大肠杆菌为寄主,以环状单链DNA为基因组的噬菌体。形态为直径250nm的正二十面体,其内部含有由约5400个碱基所成的环状单链DNA。进入寄主则合成互补链,形成环状双链的繁殖型DNA(RF-DNA)。以此RF-DNA为模板,合成作为噬菌体基因组的环状单链DNA及噬菌体的mRNA和蛋白质,形成噬菌体粒子。通过基因分析,对基因组上有合成噬菌体DNA和形成噬菌体所必需的九个基因(从A到H ...

亦称RNA型噬菌体。是遗传物质为RNA的噬菌体之总称。自从1961年洛布和津德(T.Loeb和N.D.Zinder)发现f2噬菌体以来,巳经分离出许多噬菌体,而且均以大肠杆菌的雄株为害主。如f2、MS2、R17、Qβ、fr等。根据血清学的亲缘性和其它生物学性质、物理化学的性质而分为几群。都是直径约20nm的球状对称结构,在颗粒中含有一条单链的RNA。RNA的分子量约为1.1×106,其中有各对 ...

指N.Visconti和M.Delbrück于1953年提出的有关噬菌体遗传重组理论。当用两个以上的各具有不同遗传标志的亲本噬菌体同时感染时,可引起噬菌体间的重组,即设想这种重组是在寄主细胞中繁殖型噬菌体遗传物质库内彼此对应部分随机交换后产生的,并且这种交换可以不断地反复发生。根据这一理论,人们可以把噬菌体的重组作为群体遗传学的问题来进行分析。因此,从一开始噬菌体感染组合中所观察到的重组率即如 ...

〔1〕由植物细胞壁特别加厚而形成的坚固的毛。有单细胞的和多细胞的。荨麻(Urtica thunbe-rgiana)的毛是典型的螫毛,细胞内容消失成为毛细管状,基部附近钙化,顶端部分硅质化。这种尖锐的毛,除容易刺伤皮肤外,还含有组胺和乙酰胆碱及其他有毒物质。此外,在螫毛中,有一部分形成突起或顶端弯曲与其他物体容易钩挂,特称为钩状毛。葎草属(Mumulus)或茜草属(Rubia)的螫毛就是这方面的 ...

当多个噬菌体粒子感染于噬菌体敏感的细菌时,即使注入DNA,而某噬菌体仍对其它噬菌体的增殖进行抑制,此现象称为噬菌体排斥。由于多重感染的情况不同,分以下二种排斥情况:(1)相互排斥,即二种亲缘关系少的噬菌体进行感染时,只有某一种进行增殖;(2)部分排斥,即亲缘关系相近的噬菌体同时进行感染时,一种噬菌体比另一种增殖得多。此外,在感染一次后再用与这次感染时所用噬菌体相同或亲缘相近的噬菌体感染,则后者 ...