数据库

即生物体的性状出现突变的个体、细胞或病毒粒子,称为突变型,也有人把发生了突变的基因本身称为突变型的,根据变化的性状可以将突变型分为形态突变型、代谢突变型和行为突变型等。此外,也可以把形态上能够识别的变异,例如果蝇的眼色和小麦芒的变化等称为可见突变型,把链孢霉的营养缺陷型等称为生化突变型。但是现在根据“表型变化所认识的突变”作为致死突变的对应词全部可总称为可见突变。 ...

利用诱发突变所产生的有用性状所进行的育种。突变育种就植物来说特别是瑞典在这方面进行了广泛的研究。诱变所用的诱变剂主要为射线,即X射线和磷、钴等放射性同位素以及Y射线和中子等,也有人使用作用类似射线的化学物质来进行诱变育种,其中对X射线作用曾进行了大量的研究。用钴放射性同位素作为诱变剂时,在中心处装置着放射性同位素钴的特殊田间里种植植物,就可长期地进行照射,这种田间称为γ射线田间。诱变处理的方 ...

指植物体表面的突起状构造,它不仅是表皮组织,而且也是与表皮下面的基本组织、维管束共同构成的。它与仅由表皮系统产生的毛有区别(H.A.DeBary,1844),但也有不一定容易鉴别者。一般在形态、机能上与毛相似。在圆叶茅膏菜(毛氈苔Dr- osera rotundifolia)叶面生长的一种触毛,荨麻(Unica thunbergiana)的刺毛,蔷薇 (Roso sp-P.)、菝葜(Smila ...

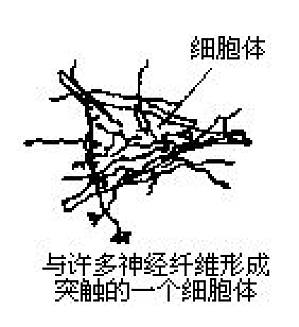

指神经元的相互接合关系或其接合部位。这里,神经纤维(轴突)的末梢变成突触瘤(synaptic kn-ob),虽与下一个神经元细胞体相接触,但两者被膜隔开,其原生质并不相连。突触一般聚集在神经中枢,即脑、脊髓的灰白质或神经节中,实际上一条神经纤维发出分支,与许多神经细胞形成突触接合;来自许多纤维的分支也可在一个细胞体上形成突触接合。突触与神经肌肉接头都同是细胞神经接头(cyt- oneural ...

tial 略称PSP。也可称突触电位(synaptic poten- tial)。这是突触传递在突触后神经元中所产生的电位变化。有兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位,另外还区别为以化学传递物质为媒介的化学传递所产生的突触后电位与以突触前神经元的动作电流进行电传递而产生的突触后电位。兴奋性突触后电位是去极化性质,抑制性突触后电位多数场合是超极化性质,并通过膜电导增加的短路效应使其它的电位变化减少 ...

土壤在水和风等作用下被侵蚀和移动的一种现象。分水蚀和风蚀两大类,前者在裸露化的土壤因降雨而流失,后者是土壤随风飞散,两者都可使肥力高的表层土损失,对植物的生长产生不良影响。 ...

即由于抑制性突触的活动而直接使突触后神经元发生的抑制。与此相反的突触前抑制(presynapticinhibition)则是在兴奋性突触的突触前纤维末端,有其它的突触前纤维与之形成突触,通过它的活动而使兴奋性突触的化学传递物质游离低,于是突触后神经元受到续发的抑制。已经确认,抑制性突触的构造不同于兴奋性突触,而是单独的一个机构,同一个神经元具有一种机能。已经阐明,当有兴奋和抑制两种作用出现的情 ...

在化学传递性突触中,在突触前神经末梢和突触下膜之间,有与通常的细胞间隙同样的间隙存在,称此为突触间隙。在中枢神经系统中两者之间的距离是20—30毫微米,在神经肌肉接头约50毫微米。电子显微镜发现突触间隙比其它细胞间隙着色深。在突触前末梢释放的传递物质向突触间隙扩散至突触下膜,在其作用下所产生的突触电流,沿突触下膜—突触后细胞内—突触后细胞膜的突触下膜以外部分(突触后膜)—突触间隙—突触下膜的局 ...

W.H.Sheldon(1940)根据外观将人的体质分成几个型。即脂肪质,身体发圆的内胚层型(endomo-rphy);肌肉质、顽强的中胚层型(mesomorphy);细长、神经和皮肤系统发达的外胚层型(ectomorp-hy)。将各个型的情况予以数量的意义,综合评价一个人的体格。由于每个标准体质都与性格有关,所以也与E.Kretschmer的体质分类一样受到重视,但在定义上尚有问题,致未能得 ...

亦称躯体(或身体)增大定律,是科普(E.D.Cope,1880)提出的有关进化过程的一个定律。后来甘德里(A.Gandry)和德佩特(C.Deperet)用哺乳类中的大量事实作了详细的论证。该定律认为,属于同一系统的种类,随着进化其躯体逐渐增大,而变成异常巨大时的生物表示已接近于绝灭的路上,这能否成一条真正的法则还是问题,但从与长鼻类存的貘(Tapirus)相似而稍大的Moeritherium ...

亦称大循环。血液从心脏左心室(两栖类为心室)出发进入主动脉,经小动脉、毛细血管循环全身,然后再经静脉返回右心房,这一循环称为大循环。动脉中流动着动脉血,静脉中流动着静脉血。但由消化系统流出的静脉血汇集于门脉之后才进入肝脏,再次分成毛细血管而流入肝静脉,所以两次通过毛细血管。血液循环在两栖类以上的动物方可区别为体循环和肺循环。 ...

动物体内液体成分的总称。在脊椎动物,可以分化为血液、淋巴液、组织液,但在无脊椎动物,则没有血液和淋巴液的区别,同时也有组织液和血液难于区分的。成年男人的体液占体重的60%,细胞内液占33%,细胞外液占27%,细胞外液又可分为管外液(组织间液12%,软骨、骨9%),管内液(血浆4.5%,关节腔及脑膜腔的液体,脑脊髓液1.5%)。细胞内液和组织液是通过细胞膜相联系,而组织液和血液是隔着毛细血管壁相 ...

亦称化学相关性。动物体内组织活动所产生的化学物质通过体液到达其它组织,其机能由于这种量的和质的改变而呈现相关关系,称此为体液相关性,是神经相关性的对应词。从体内各部的组织排出到血液中的CO2作用于呼吸中枢也是这方面的例子。但其最显著的是激素方面的这种相关性。体液和神经的相关性常相互协调而发挥作用。 ...

指由遗传因素和环境因素相互作用所形成的个体综合性状。主要按照身体的外表特征作如下的分类。(1)正常型(德normosomer Typus):表现为理想的标准的类型,与E.Kretschmer所说的斗士型和C.Sigand所说的肌肉型大体一致;(2)细长型(德Ieptosomer Typus):身体细瘦,胸廓狭长,心脏小而位置垂直的类型。与Sigaud所说的呼吸型一部分一致;(3)肥胖型(德py ...

对于某一种生物的种群在食物链中处于上位而将作为其死亡因素的另种生物,称为这个种的天敌。天敌主要系与病虫害防治有关的用词,往往是指对某个动物种的群体起作用的捕食动物、寄生动物(捕食寄生的动物)及病原体(pathogen)。但是在防除杂草(weed control)上,则是指吃杂草的植食性动物。 ...

为生物地理学的术语。某种生物A在扩展其分布而到达其分布界线时,在其分布区周围附近由于适应而产生的某种变异种A′,它能越过母种A的界线而继续扩展,这个A′就称为替代种,而A′所占据的分布区就称替代分布区(vicarious area),这种现象称为替代性。一般来说A和A′之间有着不同的分布区,两者的分布区除了相邻接的部分外,一般并不重叠。例如生长于日本列岛内部的萱(Viola bisseti)和 ...

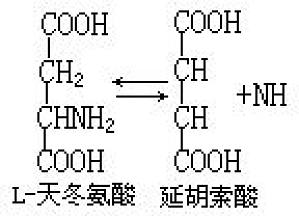

α-氨基酸之一。许多蛋白质中均含有百分之几的L-天冬氨酸。非必需氨基酸之一,在生物体内通过脱氨或氨基转移反应生成草酰乙酸、延胡索酸等与三羧酸循环相连结,还有作为精氨酸、嘌呤碱基和嘧啶碱基的氨基供体,在代谢上起着中心作用。D型为抗菌素杆菌肽的构成成分。 ...

脱氨基酶的一种。为可逆地催化L-天冬氨酸脱氨基生成延胡索酸反应的裂解酶。EC 4.3.1.1。广泛存在于细菌、酵母中,高等植物(例如豆类的芽或叶等)中也含有低浓度的天冬氨酸酶,在高等动物中则无此酶。仅对L-天冬氨酸和延胡索酸具特异性,不作用D-天冬氨酸和其它氨基酸。此酶有两种类型,即不为甲苯所抑制的天冬氨酸酶Ⅰ和可抑制的天冬氨酸酶Ⅱ(大肠杆菌等)。最适pH=7—7.5。认为此酶与从无机氮合成氨 ...

亦称天冬氨酸酶(aspartase)。为可使L-天冬氨酸脱氨而形成延胡索酸的可逆反应的一种酶。EC4.3.1.1,广泛存在于细菌和酵母中,在高等植物(例如豆类的种芽、叶等)也含有少量,但在高等动物中尚未发现。L-天冬氨酸仅与延胡索酸具有特异的反应,而D-天冬氨酸和其他氨基酸方面并不发生作用。可分为不受甲苯阻抑的天冬氨酸Ⅰ和可受甲苯阻抑的天冬氨酸Ⅱ(大肠杆菌等)两种类型。最适宜的pH为7.0—7 ...

为催化从氨甲酰磷酸和天冬氨酸生成氨甲酰天冬氨酸(脲基琥珀酸)反应的酶。 EC.2.1.3.2。广泛分布于肝脏、小肠粘膜等多种脏器及大肠杆菌中。催化嘧啶核苷酸生物合成的第一阶段反应。从大肠杆菌获得的酶已知是受CTP等最后产物抑制的典型的调节酶。酶蛋白是由二个催化亚单位和三个调节亚单位构成。 ...