实验基础

菌丝发达,分枝成蛛网状,白色,无假根。孢子囊黑色,在孢囊梗顶端形成。广泛分布于土壤、堆肥及水果、蔬菜和各种淀粉性食物上,常引起霉腐变质。大都能产生淀粉酶、蛋白酶,在酒曲中为糖化菌,使淀粉糖化,也是制作腐乳、豆豉等食品的主要菌种。如高大毛霉(M.mucedo)、总状毛霉(M.racemosus)等。 ...

菌丝匍匐生长,并生出假根固着在基质上,由假根向上生长孢囊梗,顶端形成孢子囊,菌丝白色,孢子囊黑色或浅褐色。常见种有匍枝根霉(R.stolonifer,即黑根霉)、米根霉(R.oryzae),为我国酿造业常见菌种,淀粉酶活性较强,米根霉能分解蛋白质,用于大豆制品的加工,匍枝根霉产生果胶酶,常引起水果、蔬菜腐烂。 ...

基于Ⅳ型变态反应(见变态反应)原理的一种皮肤试验,用来检测机体有无感染过结核杆菌。凡感染过结核杆菌的机体,会产生相应的致敏淋巴细胞,具有对结核杆菌的识别能力。当再次遇到少量的结核杆菌或结核菌素时,致敏T淋巴细胞受相同抗原再次刺激会释放出多种可溶性淋巴因子,导致血管通透性增加,巨噬细胞在局部集聚,导致浸润。约在48~72小时内,局部出现红肿硬节的阳性反应。若受试者未感染过结核杆菌,则注射局部无变 ...

又称兼嫌气性微生物,兼嫌气菌。在有氧或无氧环境中均能生长繁殖的微生物。在有氧(O2)或缺氧条件下,可通过不同的氧化方式获得能量。如酵母菌在有氧环境中进行有氧呼吸,在缺氧条件下发酵葡萄糖生成酒精。许多肠道细菌,如大肠杆菌等均属此类。 ...

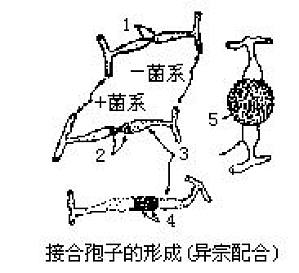

有性过程进行接合生殖,产生接合孢子的一大类真菌。菌丝发达,多分枝,无横隔,多核。无性生殖在菌丝顶端有多核原生质密集,膨大形成孢子囊;孢子囊可在营养菌丝顶端或分生孢子梗上形成,孢子梗分枝或不分枝。孢子囊内产生大量不动的孢子,称为孢囊孢子。孢子囊成熟后破裂,孢子随风散布,在适宜条件下再萌发长成菌丝。有性生殖“ ”、“-”菌丝靠近,前端膨大形成配子囊,配子囊接触,前端破裂,原生质体融合,形成接合孢 ...

细菌通过细胞的暂时沟通和染色体或质粒DNA转移而导致基因重组的过程。是美国遗传学家莱德伯格(J.Lederberg)和生化学家塔图姆(E.L.Tatum)1946~1947年在大肠杆菌K12品系中发现并证实的。他们将K12品系的两个不同的多重营养缺陷型细胞各108个,混合涂布在基本培养基上,经过培养后出现少数原养型菌落。通过实验排除了回复突变、转化和互养的可能性,从而证明这些原养型细胞是由两 ...

单细胞,不形成分枝菌丝的真菌,不是分类学的名词。在分类上大多属于真菌门的子囊菌亚门或半知菌亚门。菌体卵形、圆形或圆柱形,具典型的真核细胞。无性繁殖主要是芽殖:由菌体一侧产生一个小突起,细胞核分裂为二,其中一个进入突起中,突起基部的细胞壁缢缩并封闭,最后脱离母体。有的在生长繁殖迅速时,出芽形成的子细胞上又长出新芽,从而形成成串的细胞,有如菌丝状,称为假菌丝(例如热带假丝酵母、解脂假丝酵母等)。 ...

牛胰岛素的晶状体。牛胰岛素是牛胰脏中胰岛β-细胞所分泌的一种调节糖代谢的蛋白质激素。其一级结构1955年由英国桑格(S.Sanger)测定。我国中科院生化研究所、北大化学系及中科院有机化学研究所通力合作,于1959年开始工作、1965年9月获得了用人工方法合成的、有生物活性的结晶牛胰岛素,实现了世界上首次人工合成蛋白质的壮举。 ...

生长在固体培养基上,由单个细胞繁殖形成的、肉眼可见的细菌群体。将分散的细胞或孢子接种到培养基上,在适宜条件,使其生长繁殖。由于细胞受到固体培养基表面或深层的限制,子代菌体常以母细胞为中心聚集在一起,形成具有一定形态结构的子细胞群体。各种微生物在一定条件下形成的菌落特征(如大小、形状、边缘、表面、质地、颜色等)具有一定的稳定性,是衡量菌种纯度、辨认和鉴定菌种的重要依据。菌落特征与微生物的菌体形态 ...

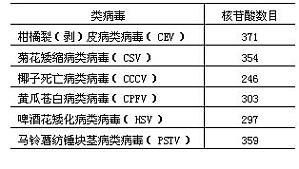

能侵染某些高等植物的非细胞形态病原体。作用类似病毒,但没有蛋白质外壳,是一类较小的核糖核酸(RNA)分子。1971年首先在患马铃薯纺锤块茎病的病薯中发现。这种病原体对RNA酶极为敏感而不被蛋白酶或脱氧核糖核酸(DNA)酶破坏,分子量约为120千道尔顿。对它研究较多的第纳(Theoder Diener)把这类感染因子叫做类病毒,以和病毒区别。在电子显微镜下把变性的马铃薯纺锤块茎病类病毒(PST ...

专性细胞内寄生、行二分裂繁殖的原核微生物类群。英国医生立克次氏(H.T.Ricketts)研究斑疹伤寒时发现,并于1919年命名。大小介于细菌与病毒之间,除Q热立克次氏体外,均不能通过细菌滤器。细胞球状、杆状或多形态。球状体直径0.2~0.5微米,杆状体大小0.3~0.6×0.8~20微米,有些种在细胞分裂前可长达4微米。形态特征对种的鉴定有重要意义。革兰氏染色阴性。在光学显微镜下可见,存在于 ...

此名称相对于溶原性细菌培养中存在的、不使寄主细胞裂解的温和噬菌体而言。侵入寄主细胞后,引起寄主细胞的代谢改变,在寄主细胞内复制其核酸、蛋白质,装配成新的噬菌体,最终使寄主细胞破裂而释放大量子代噬菌体。 ...

细胞沿一个平面分裂,常排列成链状的细菌。革兰氏染色阳性,但在陈旧培养基或脓液标本中常呈阴性。广泛分布于自然界。分为致病性和非致病性两大类。根据在血琼脂培养基上的溶血特征可分为三种不同类型:甲型(α)溶血性链球菌又称草绿色链球菌,菌落周围出现草绿色溶血环,通常寄居在人的口咽腔、呼吸道及肠道中,致病力弱。乙型(β)溶血性链球菌产生强烈的溶血毒素,在血琼脂培养基上,可使菌落周围出现宽2~4毫米、界限 ...

又称反硫化作用。在厌氧条件下,微生物将硫酸盐还原为硫化氢的过程。主要发生在淹水或粘重的土壤中。土壤中还原硫酸形成硫化氢的微生物,统称硫酸还原菌或反硫化菌,主要有脱硫弧菌(Desulfovibrio)和脱硫弯杆菌(Desulfotomaculum),均为厌氧型异养菌。在无氧条件下生活,利用硫酸盐为电子受体,许多碳水化合物、有机酸和醇作为电子供体和能源,不利用氧(O2)和有机硫化物。可进行以下反应 ...

能氧化硫化氢,元素硫、硫化亚铁或无机硫化物生成硫酸盐的微生物,可分为硫磺细菌和硫化细菌。 ...

氧化硫化氢为元素硫,贮存在菌体内,当环境中缺少硫化氢时,动用贮存的元素硫颗粒,将其氧化为硫酸。包括:(1)无色硫磺细菌,不含光合色素,为化能自养菌,在氧化硫化氢、元素硫过程中获得能量,同化二氧化碳。主要代表有丝状硫磺细菌。(2)光能自养硫磺细菌,含有菌绿素和类胡萝卜素等光合色素,在厌氧条件下进行光合作用,以硫化氢或元素硫作为光合作用中还原二氧化碳的供电子体,光合作用过程不产生氧气: CO2 ...

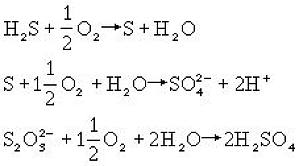

氧化还原态硫化物(H2S、S2O2-3)或元素硫为硫酸,菌体内无硫颗粒,专性化能自养,主要是硫杆菌属(Thiobacillus)中的一些种,如氧化硫硫杆菌(T.Thiooxidans),排硫硫杆菌(T.thioparus),氧化亚铁硫杆菌(T.ferrooxidans),脱氮硫杆菌(T.denitrificans)等。可进行以下反应: 硫化细菌氧化硫化物获得能量,同化二氧化碳,其中的氧化 ...

定居在反刍动物瘤胃中,并能分解纤维素等复杂有机物的特定微生物群落。主要包括瘤胃细菌和纤毛虫等原生动物。所有这些微生物都是专性厌氧菌;有些瘤胃菌需要某些存在瘤胃液中的有机酸,如异戊酸和异丁酸作为生长因子。在瘤胃中进行着一系列复杂的生化反应。瘤胃细菌主要有纤维素分解菌,果胶分解菌,淀粉分解菌等,可将复杂的有机物分解成小分子有机酸,如甲酸、乙酸、乳酸、丁酸等,并可进一步降解。瘤胃中还存在大量甲烷细菌 ...

具有复杂生活史的一属细菌。营养细胞杆状,柔软,无坚硬的细胞壁,直径小于1.5微米。革兰氏染色阴性,无鞭毛,包埋在坚韧程度不同的粘液层中,在固体表面或气-水交界面上能缓慢滑动,其生活史包括营养细胞阶段和休眠体(子实体)阶段。营养细胞发育到一定阶段,在适宜条件下,细胞聚集并形成由细胞和粘液组成的子实体,因种而形状各异。常具红、黄等鲜艳的颜色,肉眼可见。在子实体中,细胞变成休眠细胞,称为粘孢子(my ...

营养及生殖方式兼有动物和植物特征的一大类真核微生物。分类上属于真菌界。无叶绿素,寄生或腐生。营养体为多核而裸露的原生质(体)团,借助伪足伸缩作变形虫式的运动,能吞食腐木和烂叶碎屑。原生质团生长发育到一定阶段,在一定的环境条件下转变成子实体。子实体具不同的形状和颜色,其中经减数分裂产生单倍体的孢子,孢子具纤维素组成的胞壁,单核。孢子萌发后,经两两结合形成二倍体的合子,不经休眠即萌发,细胞核经多次 ...