动物的色彩中无论是警戒色或识别色、威吓色都是与四周的鲜明的色彩截然不同,而正是由于色彩的鲜明才起着重要的作用,这三种颜色的综合称为标志色。有的对标志色和识别色大致作为同义词来使用。 ...

动物的一种拟态。指某种动物与有警戒色的另种动物相似,从而引起捕食动物注意可以列入标志色的范围的现象。,下文所述拟态(mimicry)多指标志的拟态。可以认为,由于被模拟的动物为有毒或不好吃,致捕食动物避食,所以拟态者(mimic)可免被捕食。这里有两种主要情况:一种是好吃的而通常可被其他动物捕食的动物种类,具有与别的不好吃、有警戒色的动物姿态相似,从而有助于欺骗捕食动物,这种拟态是以观察者贝茨 ...

又称标记放逐法、标记法等。放出许多个标记的个体,再根据捕回的资料推算种群的迁移、分散的过程和范围,或者直接计数有困难、流动性大的动物个体数的推算方法。推算个体数最简单的方法是彼得森法(Petersen method)和林肯法(Lincoln ind-ex)。例如对s个体作标记后放走,在以后某个时间内捕得的n个体中,如有m个体是标记后再捕到的个体数,则总个体数N=s·n/m。这种方法只适用于没有 ...

广泛见于哺乳类的一种行为,利用尿、粪便、皮脂腺的分泌物等,依靠嗅觉起着信息传递的作用,是最常见的地盘割据有联系的行为。一般多以尿味为自己的幼兽或异性同伴嗅察,或把集群的气味(德文Gruppenduft)使集群的其他成员嗅察,以与其他集群的成员相区别,都包括在标示行为中。肉食类、有蹄类、灵长类等具有特化的皮脂腺。灵长类的信息传递手段,主要是依靠听觉、视觉。此外同样的行为也见于昆虫类中。 ...

动物的标志色之一。依此使同伴彼此间易于辨认,亦即作为社会的行为诱发因素而起作用的色彩和斑纹。雄性的辨认色大都明显,在求爱和威吓中起着重要的作用。所谓婚姻色乃是繁殖期所表现的一种辨认色。 ...

亦称区别阈、差分阈。如光和声的辨别,是有关某作用动因量的差异所引起的刺激效应的阈值,是单纯阈的反义词。系属于感觉、屈性、向性等方面的问题。在感觉中,例如光强辨别阈是随辨别起点的光强而异。蕨类的精子在对苹果酸的浓度进行反应时,辨别阈可随精子原来所在的液体介质苹果酸的浓度而变化。这种情况一般服从于韦伯氏定律。辨别阈值的倒数表示辨别的精度(感受性)。 ...

区别两个或两个以上刺激的学习。在对成年人两个刺激时,只需要运用语言进行听和答即可,但对很小的小孩和动物是做不到的。在给动物提示两个刺激时,如果动物对其中一个刺激反应时就给与报酬,而对另一刺激反应时就不给报酬,勿宁说是一种惩罚,如此进行训练。这一过程即为辨别学习,如果完成了这一过程,其前提是动物已能区别两个刺激。此法曾用于动物感觉的研究(称学习法),但在心理学方面,特别是在美国,这成为围绕“学习 ...

R.A.Fisher(1936)在E.Anderson(1936)的鸢尾属(Iris)杂种群研究的启发下所提出的多变量分析的一种方法。即事先提出其他标准的两个以上群的已测知的多变量性状的标本时,则手中欠明的新标本应归属于何群,便可通过多变量的性状线索来进行辨别。对辨别分析可通过最有效的线性函数即辨别函数(discriminant function)来计算。辨别分析可应用于古生物学和人类学以及医 ...

1 在动物心理学中也常用“识别”一词,但在外国语中是相同的,即指动物能区别质或量上不同的两个刺激,以动物能否对那些刺激作出不同的反应来判断。即使动物生来就对某两个刺激不显有鉴别反应,但这也并不一定意味着它们没有辨别能力。 2 感觉生理学等方面的用语。 ...

以动物尸体上之蛆为食的蜱,附着在以尸体为食的埋葬虫身上。这样,当被附着的动物分散、转移时,则可借此被运送至新的尸体上,这种现象称为便乘。所利用的动物在大多数情况下是固定的,有的甚至达互利共生的形式。 ...

分类系统上设在种下的等级。在植物中,有些植株的性状与基本种不同,而以往是以花色(大部分的白花)、株形(垂樱)、叶形等某一性状的差异来划分变种,但最近,作为一个品种来考虑,则至少要有两三点差异,并且占有不同的地理分布的类型才常作为变种来处理。在动物分类上存有轻视变种的倾向,动物的变种常有一部分被作为品种处理,在地理分布上不同的多作为亚种处理。命名上是把加有var.符号的变种小名附在种名之下来表示 ...

能够诱发变态反应的物质。实际上在哮喘、枯草热、荨麻疹等疾病使用这个名称时主要是指能够诱发变应性过敏症的抗原而言。自然界中成为变应原的物质是很多的,诸如花粉、室内尘埃、各种食物或药品等。与这些抗原起反应的物质以前对其本质是不了解的,一直沿用反应素(reagin)的名称。现在根据石坂公成等的研究,证明是免疫球蛋白E(IgE抗体)。 ...

组织亲和性 tissue affinity 将动物的组织片移植到别的个体上时,由于移殖位置,即移植片所接触的被移组织的种类不同,有的可以固着,有的立即脱落。两种不同的组织组合,在体外进行培养时,也同样由于组合的情况不同,有的也自动分离开。通过两栖类胚的实验,在外胚层和中胚层,内胚层和中胚层的组合培养中,每个组合的两个胚层都是不分离的,但把外胚层与内胚层形成组合则发生分离。这样把两种组织间的聚合性, ...

细菌菌落从光滑(smooth)的膨滑状态转变为粗糙而皱缩的状态,称前者为S型,后者为R型。几乎对所有的寄生细菌,当将其从动物体中分离转入人工培养基中培养,尤其是移在液体培养基中进行连续培养时,往往会看到这种现象。这种变化和其他方面的各种重要变化具有很密切的关系。首先,细菌表面的物质结构发生变化,且相互连结,结果在培养液中容易凝聚而沉淀。例如在肠道细菌细胞壁上的聚脂多糖的O抗原侧链消失并R核裸露 ...

组织球histiocyte 组织固定性的巨噬细胞,由清野谦次命名。认为它是血液单核球(blood monocyte)进入组织中变形分化的细胞。 ...

组织特异性 tissue specificity 组织特异性就是多细胞生物个体,每个组织具有与其它组织相区别的特征。将同样的性质以脏器单位来考虑时,称为脏器特异性。组织特异性的存在是取决于构成该组织主要成分的细胞性质。例如自身免疫性疾病,体内某组织发生障碍就是组织特异性表现的结果,在这种情况下,是构成该组织主要成分的细胞的抗原(组织特异性抗原)与其相对的抗体发生了反应。基于动物形态形成上的组织亲合 ...

同一起源的个体间所表现的性状差异。也适用于个体的器官、细胞等次级结构单位。现在把决定生物性状表现的内部主要因素为基因,因为基因通常能够正确地进行自我复制而遗传下去,所以由于基因型不同所引起的变异才是真正的遗传变异。一方面从基因的作用到表现型的过程可受外界环境条件的强烈影响,由环境影响产生的变异是非遗传的变异,其中包括暂时性变异和季节变异等。此外变异还可分为连续变异和不连续变异。由于变异本身和进 ...

加热或用碱处理双链DNA,使氢链断裂,结果DNA变成为单链,此称为DNA的变性。发生这种变化时的温度称为融解温度,鸟嘌呤和胞嘧啶含量高的DNA融解温度也高。由于变性的结果DNA的紫外线吸收增加,比旋光度和粘度降低,密度也增加。如果在加热后慢慢冷却,则DNA可以再次恢复成双螺旋结构。 ...

在细胞的生活过程中,因某种原因的作用,使正常的物质代谢发生显著变化或蒙受障碍,由于异常物质的出现,在细胞中产生形态学上可见的变化,这种现象称为变性。一般多用于医学。有的虽改称退化,但因有时出现机能异常亢进,所以多用变性一词。根据占变性过程一半的代谢异常或障碍的种类,变性可作如下分类:(1)由于蛋白质代谢异常(混浊肿胀、空泡变性、粘液变性、胶质变性、玻璃样变性、淀粉样变性、角质变性)引起的变性; ...

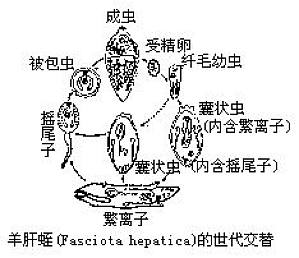

亦称杂合生殖。指两性生殖和幼体单性生殖交互进行的世代交替。普通见于吸虫类的复殖类。例如寄生于牛、绵羊肝脏中的羊肝蛭。在寄主体内雌雄同体的成虫相互交接,营两性生殖。产生的受精卵随寄主粪便排出体外。受精卵进入水中发育成第一代幼体,即为纤毛幼体(miracidium),纤毛幼体进入中间寄主椎实螺内发育为包囊体(sporocyst)。包囊体体壁上的胚细胞营单性生殖,产生雷叠幼体(雷叠幼虫redia)。 ...