亦称撤光纤维(off-fiber)。在脊椎动物的视神经纤维,对网膜连续进行光刺激,兴奋可被抑制而完全无反应,但当撤光(off)数秒钟,便有明显的冲动释放(撤光效应),撤光因素即指此撤光释放型而言。给光时(on)释放冲动,称给光因素或第一型;在给光和撤光时都释放冲动,称为给光-撤光因素或第二型;与上述因素相反,即撤光因素也称为第三型。此三型,曾由H.K.Hartline(1938)通过青蛙网膜的 ...

见于肺泡中隔的组织细胞,通过吞噬作用将随着吸气进入肺泡的各种尘埃粒子纳入细胞体内,尘细胞出肺泡腔,以后由于呼吸道的纤毛运动等与粘液共同排出体外。

可溶性抗原与抗体结合,形成不溶性的、可以看见的沉淀物的过程。利用沉淀反应,曾提出各种有关抗原、抗体的定性或定量方法。最简单的方法是将抗血清放入细玻璃管内,将抗原液轻轻地加于其上,短时间(1—2分钟内)内便可在界面生成白色沉淀(环状试验)。又将抗原液同抗血清以最适当比例混合,用离心法收集沉淀物而测定其数量,由此可以测知抗体量或抗原量。沉淀反应在琼脂之类的凝胶内进行,可普遍应用于检查抗原或抗体的浓 ...

抗体与可溶性抗原分子相结合,由此生成的抗原抗体复合物变成不溶性沉淀时,该抗体称为沉淀素。

沉降灰即核裂变产生的放射性核素。核爆炸时,靠近爆炸点的重粒子短时间内就可落下,而其余部分则进入平流层和对流层,缓慢而广泛地降落到整个地球。进入平流层和对流层的短寿命核素,在到达地面之前就消失了,只有一些长寿命的如90Sr和137Cs可造成危害。例如日本的90Sr的量(截至1963年)约为50mCi/km2。这些沉降灰经过大地→生物→食品→人等各种途径进入生物体,使生物受到连续的内照射。 ...

超离心沉降法之一。如果在比沉降速度法低的转速和不可忽视溶质布朗运动的情况下继续离心,则由于离心力所引起的沉降与逆方向扩散相均衡,而使管内溶质的浓度分布保持一定。这种状态就是沉降平衡。通过平衡时的浓度分布分析可计算出溶质的分子量。在实验时使用分析用的超速离心机,为正确求出浓度分布有必要用干涉光学系统或光电扫描装置。由于实验技术和理论发展的结果,本法已成为测定生物体各种大分子分子量的最标准的方法。 ...

用超速离心机进行沉降测定法的一种。在十分强大的离心力场中使溶质沉降,对沉降状态进行观测。从沉降速度测定求得的高分子沉降系数,除分子量外还受分子形状等的影响,但沉降系数作为表示高分子的特征是非常重要的。此值与用其他方法求得的扩散系数相配合就可以算出分子量。另外,对沉降系数不同成分的混合物进行分析,也可用沉降速度法,同时,也是对提纯高分子样品纯度检验的重要方法之一。这些测定中虽很多是利用分析用的超 ...

以时间表示的溶质在单位离心力场中的沉降速度。使用超速离心机。根据沉降速度法求算。把10-13秒作为1Svedberg单位,以S表示。因随溶剂的种类、温度的变化而变化,所以通常是换算成20℃纯水中的数值,进一步算出分子间无作用力和浓度为零时的外插值S°20w。沉降系数是以分子量、分子形状和水等情况来决定,其作为生物体大分子的一个特征是重要的。蛋白质的沉降系数大部分在1—20S这个范围。 ...

植物体全部位于水层下面营固着生活的大形水生植物。虽然海洋中的大叶藻(Zostera)藻及海藻类均包括在内,但一般则是指淡水植物。如黑藻属(Hydrilla)、苦草属(Vallisneria)、狐尾藻属(Myriophyllum)、金鱼藻属(Ceratophyllum)、小叶眼子菜(Potamogeton crispus),轮藻(Ch-ara coronata)等叶和茎的机械组织、角质层、导管等 ...

由于某种原因而降低的水化学势而言。吸附在土壤粒子和细胞壁微纤维上的水,可分为(1)基于土壤粒子表面强有力的吸附力,主要是2—3层的水分子;(2)表现为来自弯月形液面的表面张力的毛细管水;(3)表面电荷与水的氢结合所吸附的水。在这些情况下,作用力可使水的势能降低。 ...

噬菌体和指示菌一起涂布在琼脂培养基上所生成的噬菌斑数。噬菌斑数可因指示菌的种类或条件不同而异。如在标准条件下,用某种标准指示菌所得噬菌斑数为1,则将某株菌所得的数值称为成斑率。常简称为eop或EOP。通常是选取噬菌斑最多的指示菌和条件作为标准。 ...

也称器官芽。是指昆虫幼虫体内成虫器官原基而言。足原基和翅原基虽都是上皮细胞层一部分增厚而成,但其形态可因昆虫变态方式的不同而异。不完全变态的昆虫,其足、翅都存在于幼虫(或若虫)的足、翅内部(即幼虫的上皮细胞层本身就是成虫原基),此称为外部成虫原基与幼虫的足、翅〔把成虫原基作为主体来看时,则称为足鞘(leg sheath),翅鞘(wing sheath)〕同时生长,在蜕化脱皮过程中完成其发育。完 ...

亦称红血球母细胞。成红血细胞。一般为有核红细胞的同义词,但狭义上则指人红细胞系统成熟过程中的一个特定阶段。红细胞系统的最幼的细胞是前成红血细胞,在成年期于骨髓内红细胞系统前身细胞(促红细胞生成素感受性细胞)受促红细胞生成素(erythropoietin)的作用,而分化为前成红血细胞。前成红血细胞经过嗜碱性成红血细胞(basophi-lic erythroblast)、多染性成红血细胞(poly ...

推测可诱导花芽分化的设想的植物激素。因为对于有光周期性植物的叶,如给与适当的光周期,芽则发生花芽分化,认为这时叶内所形成的成花激素被转移到芽上。M.H.Chailakhyan(1937)给这种物质命名为成花素(florigen)。其后很多人试图提取测定这种物质,但至今未能成功。这种激素被认为是叶内形成之后和同化物质一起被运到芽里的,它只是在活组织中移动,不认为是扩散移动。通过接木面的移动也是可 ...

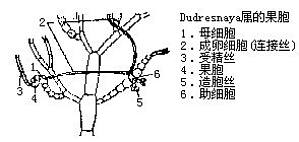

在真正红藻类植物中,果胞受精之后内容物即分裂形成果孢体,而在要与助细胞愈合时,由果胞向助细胞伸出输送受精核的细胞为成卵细胞。由于这种细胞常常较长〔如平滑藻属(Platoma)〕,所以亦称为连接丝。 ...

苔藓、蕨类和种子植物等高等植物细胞质分裂时所出现的一种构造。分裂后期,在各对染色体向两极移动后的纺锤体中间区域(interzonal region)分化成为成膜体,以后膨胀呈桶形。在生活细胞中,沿纺锤体轴表现出强的复屈折性,在微分干涉显微镜下能看到较粗的纤维状构造。及至末期在成膜体的中央部位出现多隔体(phragmosome或纺锤体spin-dle),在电镜下呈小泡聚集,并本身增大相互融合而形 ...

达到完成生物某系统的代表性阶段的状态。例如个体的性成熟,生殖细胞的成熟,种子的成熟等。

即减数分裂,是指生殖细胞在完全受精(核的合体)前成熟过程的一种分裂。其两次分裂分别称为第一次成熟分裂(first maturation division)、第二次成熟分裂(second maturation division)。 ...

G.R.De Beer提出的进化形式之一。是指成熟体时期出现的变异,但与在幼期萌芽的变异难于区别。可看作是偏向性的特殊情况。 ...

构成纤维性结缔组织的重要成分。观察组织切片,可见这些细胞具有长而扁平的外形,常有不规则的突起。细胞质内含有线粒体、高尔基体、中心体、微脂肪粒等、其他无特殊的分化。细胞核呈椭圆形,有明显的核仁,细胞核染色性差。常与胶原纤维紧密相连,因与胶原纤维的形成有关故称为成纤维细胞。对动物细胞进行培养,不管细胞取自何处组织,因常常出现外表上和上述细胞非常相似的细胞,所以不论以后是否形成原来定义的胶原纤维,习 ...