为第三对脑神经,起始核在中脑的腹侧部,从大脑脚的内侧离开脑。它包含有体运动纤维和内脏运动纤维,前者支配眼球的上直肌、内直肌、下直肌、下斜肌和上眼睑提肌。后者通过位于眼窝内的睫状神经节(ganglion ciliare)支配睫状体和虹膜的平滑肌。这一神经以鱼类到哺乳类,几乎是一样的。 ...

行为诱发,维持,并进而引向一定方向的过程,称为动机引起。动物由于内部条件而处于某种需要或欲求状态时,驱使动物向着得到满足而恢复到正常冲动状态的方向去行动的倾向,可称为行为原动力的倾向,它产生于动物的内部。在动物的外部,把满足其需要的对象或事物称为诱因或目标。在动物内部的行为倾向和外部条件的关系上,动物是朝着一定的方向,以一定的强度产生行为的。这时在动物内部产生的行为的心理倾向,称为动因,由赫尔 ...

指由于产生动作电位的结果而流动的微弱电流。自意大利的C.Matteucci和德国的E.H.Du Bois-Reymond在1842年分别独立发现以来,曾进行了广泛的研究。动作电流十分迅速(在神经中为毫秒水平)。它在细胞外侧由静止部位流向兴奋部位,在细胞内侧则由兴奋部流向静止部。即在细胞外记录的动作电位表现为兴奋部与非兴奋部相反,呈负的方向。动作电流之所以按这种方向通过局部回路流动,是由于膜的内 ...

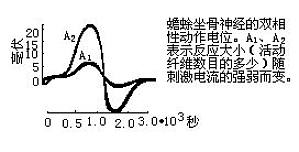

亦称活动电位。在肌肉、神经等兴奋性细胞兴奋时,兴奋部位对于静止部位的负电位差。在某些植物(含羞草、毛毡苔等)中也能看到这种电位差。随着动作电位可产生动作电流。如果从神经或肌纤维的无损伤的两点引导,在兴奋相继通过这两点时,因电位差方向逆转,可得到双相性动作电位(diphasic ac-tion potential);如果从无损伤点和纤维断端引导,因在后点不产生兴奋,则得到单相性动作电位(mono ...

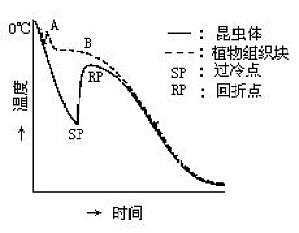

是指水溶液冷却后冻结时的溶液温度即时间的曲线。生物的冻结曲线,主要是用来研究小型个体或组织块等的过冷能力和冻结过程。昆虫等的过冷点(supercooling point)达-20℃以下的情况并不罕见。植物组织块等在开始冻结往往出现显著的高峰(A),称为第一冰点。水分多的组织在第一冰点之后是一个连续较为平稳的部分(B),称为第二冰点。可是,这些温度可因试验条件而变化,并不表示组织液等的冰点。另一 ...

为细胞外结冰的一种形式。典型的情况见于植物细胞。细胞外冻结所产生的冰晶体一般是在细胞壁的外面形成,但因细胞的性质或冷却条件的不同,也能在原生质膜与细胞壁之间发生。这时所出现的类似质壁分离的状态,称为冻结质壁分离。这样的细胞被融解时,根据试验条件的不同细胞仍能生存。另外在通常的细胞外冻结使植物细胞急剧融解时,已经收缩的细胞可因吸水而恢复原形,但此时原生质膜的吸水赶不上细胞壁的吸水时,两者之间便出 ...

亦称低温置换。为了在显微镜下观察,尽量使含有大量水分的材料不发生变形而进行固定的一种方法。对生物体,将小形的组织块或个体,在几乎达到液态氮温度下使之迅速冷却冻结,这些组织,在-70℃—-40℃左右低温下、长时间浸泡在溶于水的乙醇、多价醇和丙酮等溶剂中(通常还须加入锇酸)冻结块中的水便为溶剂所置换,同肘组织也被固定。 ...

指由于体温降低而导致的死亡。有以下三种情况;(1)冻结。生物细胞内发生冻结,或者由于细胞外冻结超过一定程度时引起的细胞死亡,而且由此所造成的伤害不能代偿;(2)冷却。生物被冷却到0℃左右或0℃以下,常在未发生冻结时即行死亡,认为这是由于物质代谢的素乱(时间稍长)和细胞质发生了物理化学变化(在短时间内进行)的缘故。冷却的速度对后者的伤害程度能产生较大影响;(3)对恒温动物系统来说,如果将其冷却到 ...

在极地,由于低温而针叶树不能生长的地方,也就是森林界线以北发展的植物社区,以苔藓类及地衣类为主,混交着草本植物。厚的永久冻土(例如在伊尔库斯克为37米,在雅库斯克为54米,在黑长江为75米)达数十米厚,即使夏季10℃左右的气温,冻土表面也只微量溶解。在较潮湿的地方,多为苔藓类植物,故又称苔藓冻原,以泥炭藓属(Sphagnum)、金发藓属(Polytrichum)、塔藓属(Hylocomium) ...

蛋白质被酶、酸、碱等部分水解得到的非结晶性的、双缩脲反应阳性的多肽和寡肽类的混合物之总称。小肠粘膜的肠肽酶作用于胨时,双缩脲反应便很快消失,而产生氨基酸。胨可作为培养异养细菌的氮源使用。

专门以洞栖生物特别是真洞栖生物为对象的生物学中的一个特殊的分支。其主要方向是针对特殊化了的真洞栖生物的形态和生理现象,对于它的进化的研究,过去曾有不少成就,而法国的R.Jeannel集其大成,据谓是以Moulis的洞穴研究所(Laboratoiresouterrain)为这种研究活动的中心。 ...

指栖息于石灰洞、溶岩洞、坑道、深的岩隙等洞穴环境中的动物。通常还包括栖息于井水、潜流水等地下水中的动物。洞穴动物对地下环境的适应程度有各种情况,根据这点可以分成以下四大类,但狭义的洞穴动物则仅仅指下述(3)、(4)类的动物。(1)外来性洞穴动物(accidental cave animal):本不是洞穴动物,出于偶然的原因迷路而进入洞穴;(2)周期性洞穴动物(trogloxens):如蝙蝠之类的动 ...

一般指牢固覆盖动物体的构造之总称。对轮虫类,指的是被覆躯干部的角质层,这部分角质层比体部即头部和足部的角质层明显增厚。有的只为1个管状构造,有的由背甲、腹甲各1个和侧甲2个构成,也有的由多数小片构成。各属、种均有其固有的形态,在表面有种种棱线、棘、颗粒、条纹,成为分类的重要标志。但是有的种类由于环境条件的影响,也有表现为形态轮回的。 见于眼虫植物(Euglenophyte)某属中包被原生质的 ...

桑蚕一龄起第2天,蚁蚕(仔蚕)表皮伸长,此期可看到褶沟处不具色素的表皮部分,同时真皮的细胞也增大了两倍,由于所含的色素并未增加而且靠近细胞体的内侧,所以从整体看颜色变浅了,有如失去了刚毛,这种现象称为抖毛,这个时期称为抖毛期,实际此期刚毛并未消失。 ...

豆科植物根瘤中的血红蛋白,亦称为根瘤血红蛋白。这是1939年久保秀雄发现的。根瘤血红蛋白的分子量为15—17万,同一根瘤中见有复数的分子种。根瘤中的血红蛋白的含量与根瘤氮素固定活性呈平行关系。血红蛋白中血(hemo-)的部分由根瘤菌合成,而球蛋白(globin)的部分则是由寄主(豆料植物)所合成。 ...

C29H45O。又称豆甾-5,22-二烯-3β-醇或24R-乙基胆甾-5,22-二烯-3β-醇。主要与谷甾醇一起是广泛分布于植物界的甾醇。其醋酸酯的四溴化物难溶于醚,利用这一特点,可从其他甾醇中进行分离精制,用作性激素的合成原料。 ...

病毒科名。pox为痘疮,痘疮本身已从人的感染症消失,但包括具有与其病原体共同的NP抗原的各种动物病毒。病毒粒子为300×230×100纳米,砖瓦状,中心有芯(core)或称为类核(nucleoid)的含有DNA的构造物。两侧有侧体(lateral body),由衣壳(envelop)包绕,核酸为分子量160×106的双链DNA,并具有DNA转录酶。在细胞浆内繁殖,福尔根氏反应(Feulgen反 ...

属痘病毒(Poxvirus)。在血清学和免疫学上与天花病毒及牛痘病毒有密切关系,被用作天花预防疫苗的抗原。关于其来源有种种议论,而得不出结论。病毒粒子体积约300×230×100纳米,呈椭圆砖形,含有分子量160—170×106的DNA。在粒子中有RNA聚合酶,核苷酸磷酸水解酶等酶类,在低温下是稳定的。牛痘苗病毒可使鸡的红细胞凝集。在鸡胚等各种初代培养细胞,HeLa细胞的株细胞胞质中增殖,在发 ...

毛细血管的扩大部。直径可达20—50微米。如为血窦,则是广义地去理解,尤其对粗血管的扩大部也多被包括进去。 ...

也可用发现人的名字来命名,称为Keith-Fle-cki结。在恒温动物心脏右心房的右上大静脉开口部所具有的特殊心肌,横纹不明显,肌原纤维少,肌浆多。它与心房肌肉相联系。是恒温动物心脏的第一次起搏点,决定着心律状况,即由此处自发产生的兴奋传至心房肌,再由心房肌经房室节传于心室肌。在此部分可以记录典型的起搏点电位。 ...