杜博斯(R.J.Dubos,1939)在土壤中加入葡萄球菌在37℃放置时,看到加进去的葡萄球菌被溶解。他从这土壤中分离出一孢子菌,并从它的培养液在pH3-4.6发生沉淀后将抑制革兰氏阳性菌发育的物质作为结晶分离出来,命名为短杆菌素,同青霉素的研究一起迈出了抗菌物质研究的第一步。后来短杆菌素又分为从丙酮-乙醚等混合液提取出来的短杆菌肽(gramicidin)以及其残渣中留存的短杆菌酪肽(tyroci ...

从短芽孢杆菌(Bacillus brevis)获得的抗菌素。杜博斯(R.J.Dubos,1939)从此菌培养液取得短杆菌素(tyrothricin),但这是混合物,主要两种成分是短杆菌酪肽(tyrocidine)和短杆菌肽。后者为链状多肽,对革兰氏阳性菌有效。组成氨基酸的40%为D型,A,B,C等几种混合物。给动物口服无害,注射则引起溶血而有毒,用作家畜皮肤炎等症的治疗剂。其后从同样的菌获得短 ...

蒴果的一种。指在二心皮二室的子房构成的角果中,宽度大而长度短的果实。是长角果的对应词。十字花科荠菜属就是例子,果实的裂开与长角果相同,都是从基部向上部裂开的。

是指给与比临界暗期(critical dark period)长的连续黑暗下的光周期时,花芽才能形成或促进花芽形成的植物。在自然界中,在日照比较短的季节里,花芽才能分化。例如菊花、水稻、牵牛花、苍耳、大豆等,都是属于短日照植物,即使日照较短,假如随后的暗期短于临界暗期,花芽仍不能形成,或即使给与足够的暗期,但在中途适当的时间进行短时间的光照(光中断)时,花芽也不能分化。 ...

在担子菌的锈菌类的种中,有的具有柄孢子(0),有的不具柄孢子(0),有的只具冬孢子(Ⅲ),或锈孢子(Ⅰ)可进行冬孢子样的发芽。称这些为短世代型的种。 ...

指茎短缩至地下或地表面,并具有密生叶者。在芭蕉(Musa)、文殊兰(Crinurm),则叶鞘互相重合直立为假茎,在车前草(Plantago)、蒲公英(Ta-raxacum)等的叶初看好象是直接由地面长出的。 ...

指人类的头型从过去到现在逐渐向短头化发展的现象。以前,认为头型是一种完全由遗传因素决定而不受环境影响的性状特征。通过F.Boas、H.ShapiroR.Hauschild等对移民及单卵孪生儿的研究,阐明了头型也受环境的影响而发生变化。尤其后来E.Fischer的研究注意到第5—8世纪德意志南部的日耳曼民族的头骨为中头型,而当地现代居民的头骨则明显地为短头型;在对第9—10世纪同一地区的日耳曼民 ...

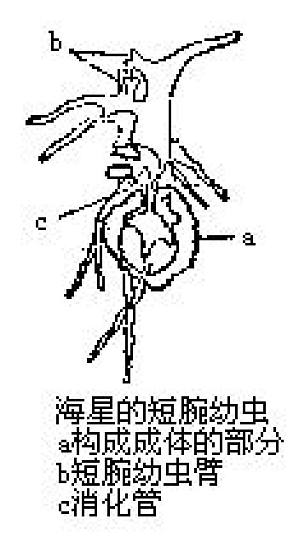

系指海星羽腕幼虫后期在包围口前纤毛环部分的前方着生的纤毛带上不镶边的3个突起(称为短腕幼虫腕,brachiolarian arm)。在该突起上具吸盘样构造,变态时具有吸附于它物之作用。但有的种类不经过该幼虫期。 ...

亦称短尾突变型。是Dobrovolskaia-Zavadsk-aia于1927年在小鼠中所发现的一种突变。基因型为杂合时,小鼠尾部的长度从接近正常到几乎没有尾部的都有,但纯合的个体在妊娠第十天就死亡了。尾部很短,尾椎骨有部分或全部缺失,骶椎骨数目也有减少。从发育过程来看,尾部的脊索发育异常,杂合子的个体整个尾部都存在脊索,并被包在神经管内。而纯合子的个体不能形成脊索,几乎只有脊索的痕迹。基因标 ...

为燐虾类(Euphausiacea)的溞状幼虫。背甲宽,并向背前方延伸,复眼从背面被覆盖。颚足只有一对,腹肢仅出现最后一对,第二对触角明显地分为内、外二支。 ...

脊椎动物中所出现的四肢特短的畸型。尤其是长骨发生异常,除遗传之外,也可由人工对鸡胚作胰岛素注射和维生素B2、生物素不足等所引起。人也可由于thalidomide而出现同样的畸形,严重时可以形成好象四肢末端直接生在躯干上似的那样形状,称海豹肢畸形(phocomelia)。偶而也可见到四肢缺少的无肢(amelia)类型,这是特殊情况。 ...

因不进行节间生长而叶在短茎上紧密着生的枝条。相反,节间伸长而叶在茎上分散着生的普通枝条称为长枝。裸子植物在同一株上同时具有长枝和短枝的种类并不少。银杏(Ginkgo biloba)、日本落叶松(Larix leptolepis)或双子叶植物连香树(Cer-cidiphyllum japonicum)的短枝仅仅是茎缩短而叶丛生,但松属中一般可见到2—5针叶是长枝上腋生分枝的新轴发生的,它是明显的 ...

染色体被断裂成几个部分的现象。这种现象在自然进化和发生过程(蛔虫体细胞系统的混合染色体)中可以出现,此外在射线、化学药品、高温、离心力等的作用下也可以发生。这样所产生的断片称为染色体断片。根据X射线照射实验的结果发现,发生断片化的位置在染色体上几乎是平均分布的,但是在着丝粒附近或异染色质处的断裂发生频率却稍高;另外无论两个染色单体作为一个单位或一个染色单体作为一个单位都可发生断片化,前者称为染 ...

是说明遗传重组的分子机制方面的最有说服力的模型。它的原型来自 F.A.Janssens(1909)的交叉型学说。配对的双亲的染色单体之间发生断裂,如果染色单体互相发生交换并愈合,就会产生重组体。按照这个模型,在DNA水平上也是一样,重组体DNA就是由直接来自双亲的分子依上述情况组合起来的。到60年代,M.Meselson等人所作的λ噬菌体的实验和富沢纯一等人用T4噬菌体所作的实验都验证了这一点 ...

哺乳类动物的新生仔初期接受母兽的哺乳而发育,但经过一个阶段就不再吸乳,而摄取其他的营养(家畜为一般的饲料),此称为断乳。断乳表示幼仔的消化管机能的增强,但这大多是缓慢发生,幼仔逐渐对母乳不感兴趣,同时母亲的泌乳机能也降低,而至完全断乳。牛的哺乳期约4个月,猪约60天,在饲养方面对家畜应尽量早日强行断乳(断乳)。各在40—50日龄及15—20日龄减少母乳的供给,改换人工乳。断乳不仅有利于幼畜的发 ...

由于DNA和RNA在形成螺旋结构时,所有碱基与螺旋轴成垂直方向而突出,所以相互重叠而出现叠积层,此叠积层称为堆积。由于上下相邻,所以堆积的碱基之间,有分散力的作用;同时又由于产生疏水键,所以螺旋结构显著地被趋向于稳定化。核酸的螺旋结构有A型、B型和C型,根据各种型的不同,而相应地产生不同的堆积形态。堆积出现时,在260纳米附近吸光度减少。 ...

通常缩写为PABA,是维生素B的复合物之一。PABA缺乏时,可引起老鼠的体毛褪色,所以有时称为抗灰毛因子(anti-grey hair factor)。同时由于它的缺乏,也会造成雏鸡发育不良。另外也是微生物发育的重要因子,所谓维生素H′(vitamin H′)就是从酵母中分离出来的。作为定量法,常使用链孢霉(Neurospora crassa)的微生物法。是链球菌(Streptococeus) ...

〔1〕亦称反差。在同一种感觉中,两个在质或量(强度)上有差别的同一种感觉,在空间中邻接时或时间上相继出现时,会更强地感到两者的差异的现象,即某种感觉的质或强度,由于先行或邻接感觉的影响而被感到与后者的差异增大。感觉在空间上相邻并同时出现时相互影响的情况称为同时性对比(si-multaneous contrast),先行感觉对后续感觉影响的情况称为继时性对比(successive contras ...

亦称对照染色。对作为目标的细胞和组织构造,通过细胞化学或组织化学的反应进行染色之后,为了使其性状、部位更明确,对其它部分用另外的色素进行染色,称为对比染色。如苏木素染色中配以伊红染色,蕃红染色中配以快绿染色,在细胞化学、组织化学染色之后的苏木素染色,富尔根反应后的橙黄G染色,革兰氏染色中配用俾士麦褐染色等等。

亦译为它侧性。指左右对称的动物体在其受外界作用侧的相对侧出现的现象或反应的一种形容词。常用于神经生理学,是同侧性的反义词。例如对脊椎动物后肢皮肤给以伤害性刺激,则首先可引起该肢同侧的屈肌反射,当刺激强度增高时,反射便可扩展到对侧,而并发对侧屈肌反射,于是就成为双侧反射。如果正当一侧肢体肌肉反射性屈曲时,刺激对侧的同名肌,则前者的屈肌活动就被抑制,而转变为对侧交叉伸肌反射。脊髓反射左右体侧间交叉 ...