生态学中,生物自己生活的结果,对环境有所影响,使环境发生变化。这是克列门茨(F.E.Cle- ments,1916)所赋予的定义,是作用的反义词。也有译作环境形成作用或应动作用的。这里可分为对气候的反作用(climatic reaction)和对土壤的反作用(edaphic reaction)。受到此反作用的环境,反过来又对其他生物和其自身发生作用。但相互作用一词,一般并不意味着这种间接的生物间的 ...

老衰的机体系统进行生理的返回幼时的状态,称为返幼。R.Maupas、R.Hertwig、Calkins等,在纤毛虫上看到,经过多世代不受精的无性生殖之后,出现生理衰退现象,所谓功能抑制(depression),继而死去,但认为通过接合(受精)可以引起返幼。Woodruff曾通过改进培养方法,使草履虫不受精培养到九千代并未发现任何衰退现象。特别是此时与内融合(endomixis)相关的分裂频度出现了 ...

亦称返祖遗传。是指现在一般不能见到的性状,但偶然在某一个体上作为祖先的性状而出现,这种现象称为返祖现象。人类中有生尾巴的,有多毛(毛孩)的就是属于这种现象的例子,再如马蹄上长出多余的趾骨也是一个例子。返祖现象可用性状分歧、基因的重组、不完全表现、突变(回复突变)等等原因来加以说明。

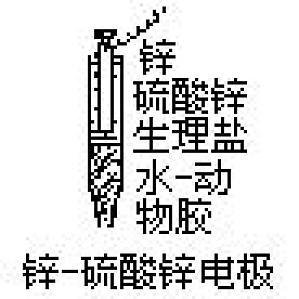

当用金属电极向神经和肌肉施以电刺激或从神经和肌肉引导动作电流时,附着于活组织的生理盐水和金属间产生极化,于是所施与的电流或导出的动作电流的波形产生畸变,消除这种效应的电极便是泛极化电极。有数种,但都是使溶液与接触的金属带有共同的离子以防止极化。 ...

R.A.Morton从鼠肝脂质中分离出来并取名泛醌(UQ),但后来F.L.Crane等从牛心肌的线粒体脂质分离出来命名为辅酶Q(CoQ)。是苯醌的衍生物,侧链异戊二烯单位数目因被提取的生物种类不同而异。大多n=6—10,人、牛是UQ10,鼠是UQ9。异戊二烯多的化合物是黄橙色结晶。氧化型在275纳米处具有特有的吸收带。在动物,它存在于线粒体上,即使在微生物中也通过它的氧化还原反应(E'0=0.10 ...

亦称物活论、万物有灵论。泛灵论相信所有自然现象,不仅动物和植物,而且一直到无生物为止,都是有生命和灵魂的。在未开化的人和精神发育未成熟的幼儿身上‘即具有一般所认为的心性。

泛生是达尔文在《饲养动植物的变异》一书(1868)中提出的一种假设。他说,身体各部分的细胞中都包含有一种自我增殖性的粒子——微芽(gemmule)。这种粒子通过血管或导管聚集到生殖细胞,由此传给后代,在后代体内又分散到各器官中,以此传递亲本的性状。达尔文把获得性遗传看作是环境的影响进入到微芽而传给子孙的,并试图用实验来验证,但没有成功。今天这仅仅是一个历史性的术语了。

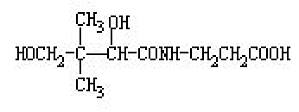

维生素B2复合物之一。是R.J.Williams等(1933)从某种生物活素(bios)中分离出来的。亦称抗鸡糙皮病维生素、细菌增殖因子、滤液因子(filtrate factor)。为α,γ-二羟基-β,β'-,二甲基丁酰-β-丙氨酸。对酸、碱均不稳定。水解时,肽键被切断,而变成羟酸和β-丙氨酸。D型有效。其定量法主要是利用微生物法干酪乳杆菌(Lactobacilluscasei)、阿拉伯聚糖乳杆 ...

作为乳酸菌Lactobacillus bulgaricus、L.helv- eficus等的生育因子(LB因子Lactobacillus bulgari- cus factor)是由E.E.Snell等所发现的(1949)。由泛酸与β-巯基乙胺缩合而成。末端具有-SH基,被氧化后形成二分子带有S-S键的氧化型,这种氧化型称双泛酰硫乙胺。但天然并不存在这种形式,似乎是与半胱氨酸和谷胱甘肽相结合而存在 ...

又称胚种广播学说。是一种类似宇宙生命学说的理论。宇宙生命学说认为,地球上的原始生命是附在陨石上从其他天体带到地球上来的。而泛种学说则认为,胚种(细菌的孢子等)是由光压带到地球上来的。这种说法是阿雷尼纽斯(A. S. Arrhenius,1903,1908)提出来的,后来得到科斯蒂切夫(S.Kostychev,1921)等人的支持。但事实证明,无论怎样坚固的孢子在紫外线的强烈照射的低温空间里,不可能 ...

亦称肝肾性糖原病(hepatorenal glycogeno- sis)。是一种先天性糖原蓄积病。即肝细胞和肾脏曲管上皮细胞内有糖原特殊的积存。此种糖原在代谢上不具活性,不受激素的影响。肝脏的葡萄糖-6-磷酸酶活性甚低。

不仅能感受投射光的强弱,而且也能感受其方向的视觉,相当于明暗视觉与形象视觉的中间阶段。即使是分散光感受器和单眼等强度感受器,其若干个如在体表上的适当位置并作为一个整体时,则也能感知光源的方向,但如果是具有某种色素层的眼,这种色素层仅使来自一定方向的投射光线能到达视细胞,而把来自其他方面的光遮断,则这种眼本身便是具有分离光刺激能力的方向感受器,从而确立方向视觉。当这样的单眼是由许多视细胞组成时,则从 ...

存在于胎盘、马睾丸等微粒体部分,使△4-3-氧甾醇的A环芳构化,变成酚型酶。开始是19位的甲基由19-羟化酶进行二次羟化成为二羟化物,接着脱水形成19-氧代化物,然后,在10位与19位之间切断的同时失去1位与2位的氢而成为醌,烯醇化后生成酚。因此,此系统由19-羟化酶与C10-C19裂解酶构成,均需要分子态氧与NADPH。 ...

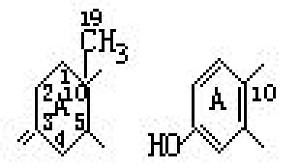

芳香族化合物,特别是指出自链状化合物的芳香环的生物合成。动物一般不能合成芳香环。因此,苯丙氨酸是不可缺少的氨基酸。植物和若干微生物可进行芳香族的合成。使用大肠菌或粗糙链孢霉的变异株巳证明芳香环合成的主要途径是赤藓糖-4-磷酸和磷酸烯醇式丙酮酸进行缩合闭环而生成的七碳糖酸,经过莽草酸、分支酸到对氨基苯甲酸、对羟基苯甲酸。根据这条途径,以芳香族氨基酸为中心合成苯丙酮类化合物,但高等植物能合成具有这种苯 ...

亦称防冻剂。在冻结条件下保持生物细胞的生活状态时,为减轻冻害所加到介质中的物质,称为防冻物质。一般常用者有甘油、乙二醇、二甲亚矾(DM- SO)、蔗糖、葡萄糖、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)等。在野生动植物中,于越冬期大量贮存甘油、山梨糖醇、蔗糖、海藻糖等物质的也不少。

抑制物质腐败的药剂。即对以腐败物质为代谢底物的微生物的生长具有持续的抑制作用。重要的是它能在不同情况下抑制最易发生的腐败作用,特别是在一般灭菌作用不充分时仍具有持续性的效果。对纤维和木材的防腐用矿油、煤焦油、丹宁,对生物标本用甲醛、升汞、甲苯、对羟基苯甲酸丁酯、硝基糠腙衍生物或香脂类树脂。在食品中使用防腐剂受到限制,因此多靠干燥、醃制等一些物理的方法。特殊的防腐剂有乙酸等有机酸、以油酸脂为成分的植 ...

动物发怒时进行攻击,恐慌时则逃跑,这种对外界状况不能适应时所表现出的反应,称为防御反应。防御反应的中枢在丘脑下部,通过电的刺激可引起发怒或恐慌的表情反应而进行攻击或逃跑。在属于大脑边缘系统的扁桃核也有中枢,对该处刺激同样引起防御反应,但如果破坏此中枢,则防御反应或不发生,或反而更易发生。

生物为了防御自已免受攻击、伤害而发散出的物质。特别是指当动物受到别的动物攻击时,为保卫自己而分泌、发散出的物质。这种物质多为恶臭和刺激性的化合物。椿象类从臭腺发散出有臭味的分泌物(成分是2-己烯醛、2-辛醛、2-癸烯醛等),麈芥虫科的步行虫(Pheropsophus jessoensis)从尾部喷出有刺激臭味的物质(主要是醌类)。地胆科(Mel- oidae)、豆斑蟊虫科(Epicaupidae) ...

V node田原淳(1905)最早报道,因此亦称田原结。是哺乳类动物心脏的一种特殊心肌,是构成房室传导系统的开始部分。位于右心房背壁冠状静脉窦开口附近,连接着房室束。肌纤维的形态不如固有心肌纤维规则而且较细。其周围有很多血管和神经纤维。心房的兴奋传到这里,然后再进一步通过房室束传到蒲金野氏纤维。在正常情况下,由于心房的兴奋而引起该部的活动,但是在心房不引起兴奋时,该部分也能够周期地发现自发兴奋。这 ...

最初由希氏(W.J.His)报道,所以亦称希氏束。是哺乳动物心脏的一种特殊心肌,是连接房室结和蒲金野氏纤维的肌束。该肌束从房室结发出,而在心室中隔分枝,伸延到左右心室,和蒲金野氏纤维连接。是刺激传导系统的一部分,可将房室结的兴奋传递给蒲金野氏纤维。